的节日由来:从农事到民俗的转变

在中国的传统节日中,许多节日的起源都与农事和天文现象密切相关。随着时间的推移,这些节日逐渐从最初的农耕与天文活动演变为丰富多彩的民俗活动,承载了丰富的文化内涵与社会意义。让我们从历史的角度探讨一些节日的起源及其变化。

春耕与立春:农业社会的序曲

立春是中国传统节气之一,标志着春天的开始。在古代,立春不仅是季节的变换,更是农耕活动的开始。根据《淮南子》记载,“立春者,天地气始交,万物复生。”这一天,古人通过祭天祭地的仪式祈求丰收,祈愿风调雨顺、五谷丰登。立春之日,农民会举行“春耕”仪式,象征着农事的正式开始。

立春的传统习俗中,最为人熟知的是“吃春饼”和“打春牛”。春饼象征着春天的丰收,寓意着新的希望与生机;而“打春牛”则是象征着通过劳动耕耘,迎接新一年的农业生产。在这些活动中,节日从最初的农耕仪式逐渐向民俗娱乐转变,成为了人们表达对自然的敬畏与对生活的期待。

秋收与中秋:天文与农业的结合

中秋节作为中国的传统节日之一,最初的起源可以追溯到古代的秋收祭月活动。《礼记》记载:“秋月无边,圆如盘,独立其上。”古人通过祭月活动来感谢月亮赐予的丰收,庆祝一年辛勤劳作的成果。在农耕社会,秋收时节是农业劳动最为重要的时刻,农民通过祭月来祈求未来的丰收和家庭的团圆。

在中秋节的传统活动中,最为人熟知的便是吃月饼与赏月。月饼的圆形象征着圆满与团聚,而赏月活动则不仅仅是观赏天文现象,更是家庭团聚的象征。这些传统习俗传承至今,虽然现代社会的农业不再是生活的主导,但中秋节依然维持着其农业起源和文化内涵。

现代传承与创新:从传统到生活

进入现代社会,许多传统节日的习俗依然保持着独特的魅力,同时也融入了新的社会元素。例如,春节作为中国最为重要的传统节日,其最初的农耕起源——祭灶、祭祖、迎春等习俗依然得到了广泛的传承。而随着现代社会的发展,春节的庆祝方式也经历了许多变化。除了传统的家庭团圆,现代人还通过跨省、跨国旅行来度过这个节日,春节假期成为了人们休闲和娱乐的重要时刻。

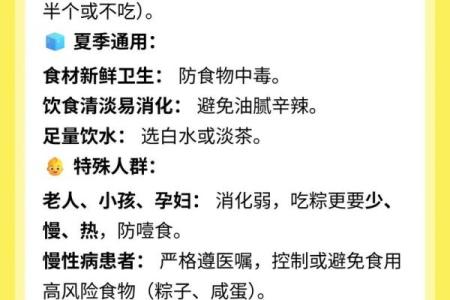

现代社会中,春节的饮食习惯也有了新的变化。在传统的春节宴席上,家家户户都会准备年夜饭,而现代的年夜饭除了保留传统的饺子、鱼等象征吉祥的食物外,许多年轻人也加入了西餐、快餐等元素。这样一方面保留了传统文化,另一方面也体现了现代生活方式与传统的结合。

随着社会的变迁,许多节日的庆祝活动逐渐脱离了原本的农业与天文背景,更多地转向了人们日常生活中的家庭聚会和休闲娱乐。但无论如何,这些节日依然承载着丰富的文化记忆和社会价值,是中国传统文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气