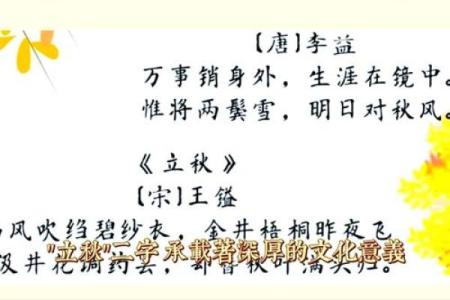

的传统习俗,品味秋天的美好

秋天,是一个承载着丰收与变化的季节。随着季节的更替,秋天的美好逐渐显现,无论是大自然的景色,还是人们的活动,都充满了深厚的文化意味。从农耕到天文,秋天的传统习俗往往与人们的生活息息相关。

农耕文化中的秋天

在中国古代,秋天是一个重要的农耕季节。根据《周礼》记载,秋季是“收获”之时,农民的辛勤劳作终于得到了回报。稻谷、玉米、红薯等农作物进入成熟期,农村的田野成了一个金黄的世界。古人常以秋天的丰收为象征,认为这是上天的恩赐,农民因此要举行各种祭祀活动,以感谢自然的馈赠。

秋天的农耕活动,除了收割,还涉及到一些传统的节令性活动。例如,在中秋节,农民会举行祭月仪式,表达对月亮的敬仰与祈求丰收的愿望。这个习俗的起源与农耕密切相关,中秋的月亮被认为能带来丰收和安康。通过这种仪式,古人希望能通过与自然的互动来增强人与天地的和谐共处。

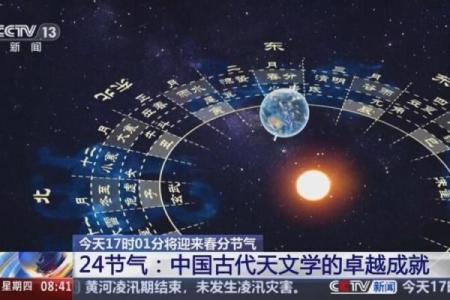

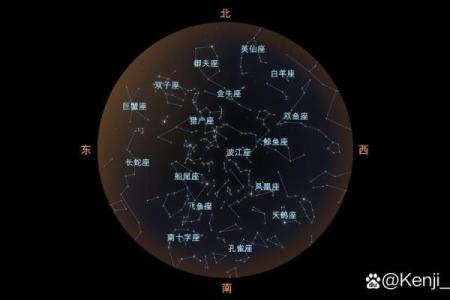

秋天的天文观测

秋天的天象也是中国传统文化中不可忽视的一部分。天文观测在古代一直是人们与自然界保持联系的一种方式。在秋季,尤其是中秋节期间,古人会观察月亮的变化,进行天文观测。这一习惯源于天文学与农业的紧密关系。古代农民通过对月亮的观测来判断农事的时机与节令的变化。

《淮南子》中有记载提到:“秋分一过,月亮渐圆,农事亦渐完。”这段话反映了秋季天文现象与农业生产的密切关系。人们通过天象变化来决定何时开始收割,何时准备储备食物,确保冬季的粮食充足。可以说,天文的观察为古人提供了丰富的自然规律知识,而这些知识在传统习俗中得到了体现。

现代的传承:秋游与赏月

在今天,秋天的传统习俗虽然有所变化,但依旧深深根植于人们的生活中。现代人虽然不再依赖天文观测来决定农事,但秋天的赏月和秋游依然是人们重要的活动之一。每年中秋节,家人聚在一起,共同赏月、吃月饼、谈心,这不仅是对传统习俗的延续,也是一种家庭团聚的表现。

特别是在城市中,秋天的气候宜人,成为了人们秋游的好时机。公园、山林等地常常人头攒动,大家纷纷走出家门,亲近大自然。这种活动虽然脱离了传统的农业功能,但却延续了人们对秋天美好景色的向往与享受。

此外,秋天的饮食习俗也有所传承。秋季的食物大多温补,具有养生作用。例如,很多地方仍然保留着食用秋梨、桂花、栗子等传统食物的习惯。这些食物不仅符合秋天的季节特点,还蕴含着古人对秋季的养生之道。现代的秋季餐桌依然延续着这些食材,成为了人与秋天亲密接触的一部分。

在这样的节令中,人们不仅仅是在品味食物、享受自然,更是在与过去的传统和文化进行对话,感受着代代相传的智慧与情感。

起名大全

最近更新

- 姓张有新意的女孩名字,如何取才显涵养?

- 2025年04月28日算不算提车好日子? 今日买新车能算好日子吗

- 2025年农历四月初七是否为动土好日子? 今日动土建房有问题吗?

- 求推荐和姓坚韧刚毅的男孩名字,意境深远的

- 歌字男孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 欣的五行属性揭秘:颠覆传统,看性格如何决定人生轨迹

- 2025年农历四月廿一装修行吗? 适合装潢吗?

- 2025年农历四月十四是否符合领证吉日? 登记领证能算好日子吗

- 2025年农历四月廿一装修是否是黄道吉日 今日装修动工好吗

- 曲炜的命运密码:你未曾了解的八字玄机

- 打破传统命理误区,董明珠的八字如何颠覆命运

- 当生日碰上节日,如何在这一天缅怀历史与文化

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气