春分节气与天文现象的完美结合

春分,这一古老而又神秘的节气,将天文现象与农耕生活完美结合。在我国悠久的历史长河中,春分不仅承载着农耕文化,更承载着丰富的传统习俗和深厚的人文情怀。

起源:农耕与天文

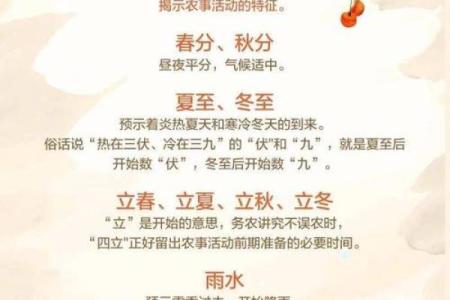

春分,又称为“日中则昃,月盈则食”,是二十四节气之一。春分这天,太阳几乎直射地球赤道,全球大多数地区昼夜几乎相等。这一天文现象,对古人来说具有重要的指导意义。

《礼记》中记载:“春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”春分时节,正值万物复苏,农耕生产进入关键时期。古人通过观察天文现象,把握春分这一特殊时节,合理安排农事活动,确保丰收。

传统习俗:饮食与活动

春分时节,各地都有丰富的传统习俗,既体现了农耕文化的特色,又体现了人们对美好生活的向往。

饮食方面,春分时节,各地有吃春饼、汤圆、青团等传统食品的习惯。如北京有吃春饼的传统,寓意“翻篇儿”,希望新的一年生活顺利;江浙一带有吃青团的习俗,青团以艾草汁为馅,寓意驱邪避灾。

活动方面,春分时节,人们会举行踏青、放风筝、赏花等活动。踏青,即到郊外赏花游玩,感受春天的气息;放风筝,寓意“放生”,祈求家人平安;赏花,则是欣赏春花盛开的美景,愉悦身心。

典籍与案例:传承与创新

古代典籍对春分节气有着详尽的记载,为后人提供了丰富的文化遗产。如《礼记》、《诗经》等,都记载了春分的相关内容。

在传承方面,各地民间习俗不断创新发展。以青团为例,如今青团的馅料更加丰富多样,口味也更具特色。这既保留了传统习俗,又满足了现代人味蕾的需求。

在创新方面,人们将春分与科技、旅游等产业相结合,开发了春分文化旅游产品。如江苏句容的“春分文化旅游节”,吸引了众多游客前来观赏春分日出、体验传统习俗。

春分节气与天文现象的完美结合,不仅为古人提供了农耕生产的指导,也为后世留下了丰富的文化传统。在新时代,我们应继续传承和弘扬这一文化,让春分节气焕发新的活力。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几点房屋装修最合适 房屋装修几点几分是吉时

- 今日是牧养羊群吉日吗 2025年9月28日牧养羊群当天黄历吉利吗

- 戊午日命理中的暗藏玄机,你知道如何逆转命运吗?

- 2025年9月27日几点挂匾额吉利 挂匾额吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月22日物品开光吉利吗

- 2025年9月27日几点启钻迁坟吉利 启钻迁坟吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月30日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 女孩用怡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年9月27日几点修建桥梁最好 修建桥梁几点几分是吉时

- 今日是盖屋吉日吗 2025年9月30日盖屋可不可以

- 姓苗女孩豁达开朗的名字,怎样取更有灵气?

- 2025年9月27日几点提亲最合适 提亲吉日吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气