从丰收节看民族节庆背后的农业与天文奥秘

丰收节作为各个民族的重要节庆之一,承载了丰富的农业与天文文化。在丰收节的庆祝活动中,不仅体现了农耕文明的深厚积淀,也与天文的变化息息相关。它将自然的节律、天地的变化与人类的生存智慧紧密相连,折射出古人对农业与天文的深刻理解。

丰收节的起源:农业与天文的结合

丰收节的起源可以追溯到古代农业社会,当时的生产方式深受天文变化的影响。在古人眼中,太阳、月亮、星辰的运转与作物的生长息息相关。因此,丰收节往往是与秋季收获时节相对应,象征着一年辛勤劳动的成果。

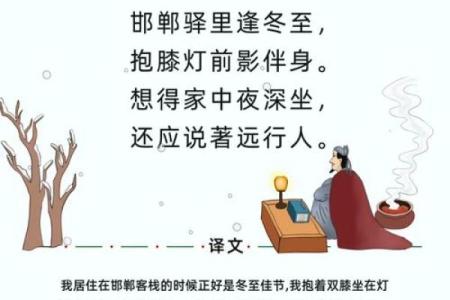

例如,《周礼》记载了古人如何根据天文现象来安排农业生产。秋分、冬至等天文节点对古代农耕社会至关重要。秋分时节,昼夜平衡,正是农作物成熟、丰收的时机。此时,人们会举行盛大的祭祀活动,以感谢大自然的恩赐,并祈求来年的丰收。这种天文与农业相结合的传统,奠定了丰收节的基础。

丰收节中的传统习俗:饮食与活动的象征意义

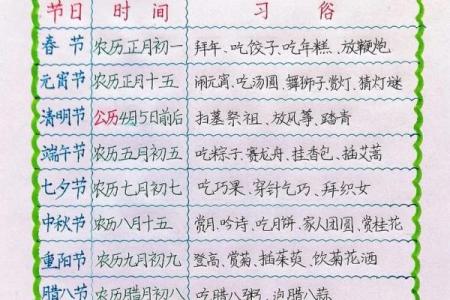

丰收节的传统习俗充满了与农业和天文相关的文化象征。饮食方面,丰收节上的食物往往具有特殊的象征意义。以中国的丰收节为例,人们会制作丰收宴,尤其是米饭、瓜果等象征着大地回馈的食物。古人认为,丰收的食物能够保佑家人健康、五谷丰登。此外,丰收节的活动也常常围绕着“庆祝”和“祈福”展开。例如,舞龙舞狮、点燃篝火等活动,不仅是对丰收的庆祝,也是在祈求天神的保佑。

这种饮食和活动习俗的传承,不仅是对农业生产的感恩,也是对天地自然规律的尊重。在《礼记》中,明确提到祭祀仪式中所奉献的食物要符合时令,体现了人与自然和谐共生的思想。

历史案例:古代与现代的传承

在中国,丰收节的历史悠久,从先秦时期一直延续至今。一个经典的历史案例便是“秋祭”。根据《左传》记载,春秋时期,鲁国的秋祭活动非常盛大,祭祀的对象包括土地神和丰收的神明。祭祀活动不仅是为了表达对神明的敬畏与感恩,也是为了祈求来年农业的丰收。秋祭的仪式中,农业工具、粮食等供品代表了人们与土地的深厚联系。

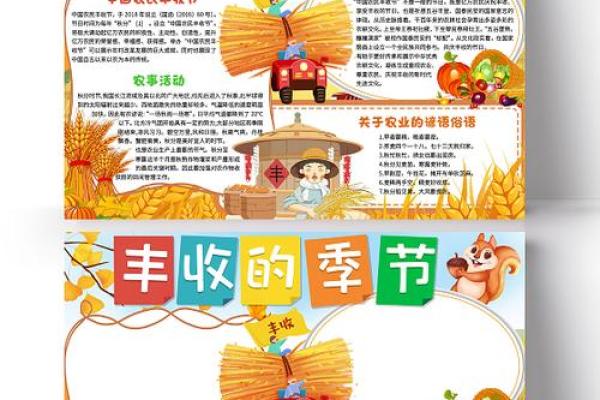

到了现代,丰收节依然在许多地区盛行。尤其在农村,许多地方仍然保持着秋收后的庆祝活动。这些活动不仅继承了古代的习俗,还融入了现代的生活方式。例如,现代的丰收节常常会结合农产品的展示、文艺演出等活动,形成了一种独特的节庆文化。这些节庆活动不仅是对农业文化的传承,也体现了现代人对天文与自然规律的关注和尊重。

在当代社会,丰收节已经不仅仅局限于一个单纯的农业节庆,而是成为了一个融合了传统文化和现代元素的文化盛会。随着天文科技的发展,人们更加关注天文现象对农业的影响,也更加注重与自然的和谐共处。丰收节在这样的背景下,依然保持着其深厚的文化底蕴和独特的节庆魅力。

通过丰收节的庆祝活动,我们可以看到古人如何通过观察天象、总结农业经验来安排生产生活。这种结合天文与农业的智慧,至今仍在影响着我们的生活,并且在现代社会得到了传承和发扬光大。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气