冬至团圆之夜,传承千年的温暖传统

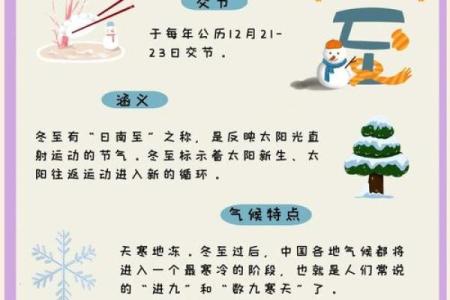

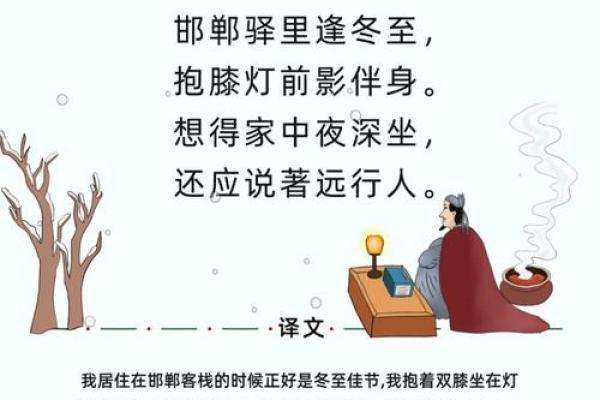

在寒冷的冬季,冬至是一个特别的日子,它不仅意味着白昼最短、夜晚最长,更承载着人们对温暖与团聚的深切渴望。冬至作为中华文化的重要节令之一,早在几千年前就已深深扎根于民间,成为一个传承千年的温暖传统。

冬至的起源:农耕与天文的结合

冬至的起源与农耕社会密切相关。在古代农业社会,人们依赖天文现象来指导农事活动。冬至标志着太阳直射南回归线,阳气渐升,人们将这一天视为冬季的分水岭。农耕文明中的冬至,预示着寒冬即将过去,春天的气息悄然临近。农民在此时特别重视祭天仪式,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

在《周礼》一书中,冬至被列为重要的祭祀节令。根据《礼记·月令》的记载,古人认为冬至是“冬藏”的时节,是自然力量趋向阴寒的高峰,也象征着阳气的重新开始,充满了对生命复苏的希望。通过这些文献可以看出,冬至的起源与天文和农耕密切相关,二者的结合赋予了冬至独特的文化内涵。

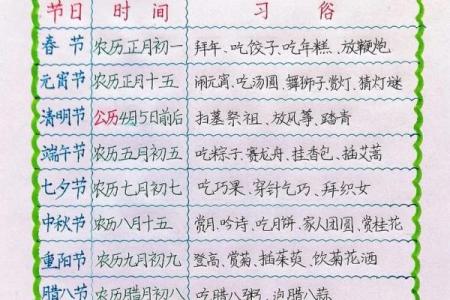

冬至的传统习俗:饮食与活动

每年冬至,家家户户都会举行团圆宴,亲朋聚集一堂。最为人熟知的传统习俗便是食用“饺子”。据《东周列国志》记载,冬至是祭祖的时刻,吃饺子寓意着团圆与安康。饺子的形状像耳朵,寓意着驱邪避灾,保佑全家平安。此外,北方地区的冬至习俗还包括吃汤圆,象征着家庭的圆满与和谐。

在冬至这一天,人们还会举行各种庆祝活动,如祭祖、点灯、放鞭炮等,目的是驱寒祈福,迎接阳光的回归。这些活动不仅是对自然的敬畏,也是对家庭温暖和团聚的深刻渴望。

历史案例:唐代的冬至盛典

唐代的冬至庆典是最具代表性的历史案例之一。据史书记载,唐太宗李世民在冬至之日,会亲自主持“冬至祭天大典”。在这一天,朝廷会举行盛大的祭祀仪式,百官在仪式后会与皇帝一同共享团圆宴,表示国家的安定和百姓的幸福。这一传统不仅反映了当时天文与农业的密切关系,也体现了国家的文化传承与家庭团聚的理念。

历史案例:宋代的家庭祭祀

宋代时,冬至的家庭祭祀已经深入民间。宋代的文人如苏轼等人,都会在冬至之日举办家庭祭祀,祈求家族安泰。在《宋史》中,有记载提到,冬至这一天,百姓不只注重食物的准备,还特别重视对祖先的祭祀,以示对先人的尊敬与纪念。这一传统不仅承载着对家族的责任感,也表达了人们在特殊时刻对家人和祖先的深情。

温暖的现代冬至

进入现代,尽管科技和社会结构发生了巨大的变化,冬至的传统习俗依然得以传承。如今,许多家庭仍然在冬至这一天团聚,共享一顿丰盛的晚餐,尤其是饺子和汤圆已成为家庭宴席上必不可少的美食。而现代的冬至,更多了一份温情和关怀,很多地方会组织冬至晚会,甚至通过社交媒体传递节日祝福,让更多的人感受到传统文化的温暖。

冬至不仅仅是一个节令,它已成为人们心中团圆与温情的象征。无论是古代的祭祀仪式,还是现代的家庭聚会,冬至的传统都在不断地传承与发扬光大,成为了中华文化中不可或缺的温暖纽带。

起名大全

最近更新

- 蜜字五行属什么?女孩用蜜字取名的寓意延伸

- 2025年04月30日结婚合适吗 办喜事能算好日子吗

- 二月传统节日:元宵节的灯谜与民俗风情

- 求推荐狄姓阳光开朗的女孩名字,含蓄婉约的

- 2025年04月28日提车是否大吉? 买新车适合吗?

- 想给章姓男孩取灵韵天成的名字,有什么技巧?

- 陆姓甜美灵动的男宝宝名字,这些名字超有格调

- 揭开白虎命理的暗藏玄机,改变命运从此开始

- 2025年04月30日是否符合结婚吉日? 办喜事吉日宜忌查询

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日买新车吉利吗?

- 2025年04月28日这日子提车是否黄道吉日? 今日买新车好吗

- 2025年05月11日领证能算好日子吗? 今日登记领证好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气