各族节日背后的农耕智慧与天文启示

在中国各族的节日中,农耕智慧与天文启示是文化传承的重要组成部分。这些节日不仅仅是时间的纪念,它们承载着丰富的农业知识和对天象变化的观察,反映了先人们在生产生活中如何与自然和谐相处。

一、春节的农耕智慧与天文启示

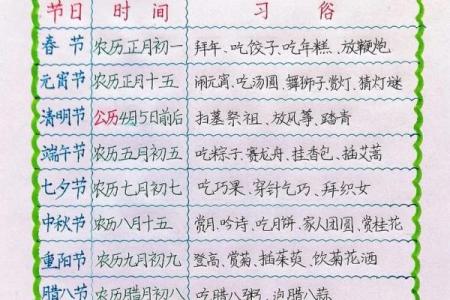

春节作为中国最重要的节日之一,起源可以追溯到古代的农耕社会。春节标志着农历新年的开始,正是农耕活动的启动季节。根据古代农业经验,春季是播种的好时节。春节的庆祝活动如放鞭炮、贴春联、吃团圆饭等,均与农耕的丰收祈愿有关。

从天文角度看,春节的日期通常与冬至后第二个新月相近,这意味着阳光逐渐回升,白天逐渐延长。古人观察到,冬至之后是阳光最弱的时刻,随后的日子阳光逐渐增强,代表着阳气的回升,象征着生机的恢复。因此,春节不仅是农耕周期的开始,也体现了天文上对光明与温暖的期盼。

在春节期间,传统习俗如吃饺子、团圆饭,和放鞭炮的活动,其实都源于古人对冬季寒冷与农耕来年丰收的祈愿。通过这些活动,人们寄托了对未来的希望和对农耕季节的祝福。

二、端午节的天文与农耕联系

端午节源自古代对夏季农耕收获的期待。此节日发生在农历五月初五,这一时期正是农田灌溉、农作物生长的关键阶段。在农耕社会,端午节被视为驱邪除病、保护庄稼免受害虫侵袭的时刻。因此,端午节的传统习俗,如赛龙舟和食粽子,背后都藏有农耕和天文的智慧。

端午节的赛龙舟活动来源于古代的驱邪仪式。古人认为,五月是气温升高、虫害猖獗的季节,通过赛龙舟的方式,可以驱赶恶灵和害虫,从而保护庄稼免受破坏。而粽子则是古人祭祀水神、祈求丰收的食物。通过这些习俗,端午节向我们传达了人与自然的互动关系,反映了农业生产的季节性特征。

此外,从天文上讲,端午节正值夏至前后,太阳的直射角度逐渐增加,意味着地球上的光照最强,这一时期也是农作物生长的关键期。通过端午节的庆祝,古人通过节令的变化感知了天文与自然的周期性规律,进一步加强了与自然的和谐相处。

三、现代节日的传承与创新

随着社会的进步,现代节日的庆祝方式发生了变化,但很多传统习俗依然得到了传承。现代人通过节日重温传统的农耕智慧,并将其融入到日常生活中。例如,现代社会中,春节依旧是农耕文化的象征,人们会通过年夜饭、红包和放烟花等活动来庆祝新的一年的到来。

此外,现代社会对天文知识的传播也影响了节日习俗的传播。在端午节,随着人们对天文和气候变化的理解加深,传统的赛龙舟和食粽子活动逐渐演变成了全民健身和美食节的元素。现代科技的发展也让节日变得更加多元化,节日的意义不再仅仅局限于农耕和天文的启示,更多的文化层面被纳入其中,但农耕与天文的启发依旧在其中占有一席之地。

这些传统节日通过现代的方式得以创新与传播,古老的农耕智慧与天文启示依旧在潜移默化中影响着现代人们的生活方式。

起名大全

最近更新

- 求推荐狄姓阳光开朗的女孩名字,含蓄婉约的

- 2025年04月28日提车是否大吉? 买新车适合吗?

- 想给章姓男孩取灵韵天成的名字,有什么技巧?

- 陆姓甜美灵动的男宝宝名字,这些名字超有格调

- 揭开白虎命理的暗藏玄机,改变命运从此开始

- 2025年04月30日是否符合结婚吉日? 办喜事吉日宜忌查询

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日买新车吉利吗?

- 2025年04月28日这日子提车是否黄道吉日? 今日买新车好吗

- 2025年05月11日领证能算好日子吗? 今日登记领证好吗

- 耿五行误区大揭秘:反而让你远离成功的人生格局

- 五行格局揭秘:猪的命理属性,性格解析有何独特之处?

- 2025年05月14日搬家合不合适? 搬家入伙合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气