春节背后的农耕文化与传统习俗

春节作为中华文化的重要节日,承载着丰富的历史与文化意义。这个节日的起源与农耕社会的紧密关系,反映了古人对自然界变化的观察与对农业生产的重视。春节的各项习俗,尤其是饮食、活动等,都与农耕文化和天文知识息息相关。

农耕与天文的关系

春节的起源可以追溯到古代的农耕社会。在农耕社会,农业生产与天文周期紧密相关,农民通过观察天象和节令,来确定播种与收获的时机。春节恰逢冬季至春季的交替,这一时节象征着“除旧迎新”,代表着春耕的开始。因此,春节的庆祝活动也带有浓重的农业色彩。

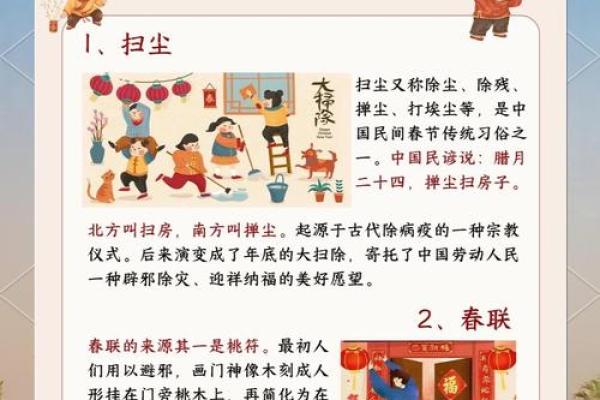

根据《诗经》和《周礼》等古代文献,春节最初可能与古代的“岁首祭”有关,古人通过祭祀天地,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。随着岁时的变迁,春节逐渐与农耕生产的周期相结合,成为一年一度的重要节庆。春节期间的许多习俗,如扫尘、贴春联、挂灯笼等,都是象征性地驱除冬季的阴霾,为春耕创造良好的开端。

汉代的春节习俗

在汉代,春节的庆祝活动和农业生产密切相关。《史记》记载,汉武帝时为庆祝春节,朝廷举行了盛大的祭天仪式,这些祭典活动不仅是对天神的敬仰,也是希望新的一年农业生产能够得到神灵的保佑。在这一时期,春节逐渐发展为民间与朝廷共同庆祝的节日,祭祀、宴席、舞蹈等习俗开始流行。

春节期间的“岁时祭”是农耕社会的一项重要仪式,它强调了天时与人事的和谐。人们通过集体的庆祝活动来庆贺过去一年的丰收,同时也寄托了对新一年的期待。这些庆祝活动不仅限于宗教祭祀,还包括家族团聚、亲友互赠礼物等,这些传统一直延续至今。

唐代的春节文化

唐代的春节文化也有着显著的农耕特色。据《元和志》记载,唐代的春节期间,农民会举行“春耕祭”,以祈求新的一年农业风调雨顺。这一时期,春节活动更为丰富,祭祀天神、舞龙舞狮、打春牛等民间活动都与农业生产的繁忙时节紧密结合。打春牛是唐代常见的春节活动,象征着牛耕的开始,预示着新一年的春耕即将开始。

此外,唐代的春节饮食习惯也反映了农耕文化的影响。唐代的节令食品,如年糕、饺子等,都是以米、面、豆类等农产品为主要原料,这不仅仅是节庆食物的选择,更是对农业生产成果的庆祝和祈愿。

现代的春节传承与农耕文化

在现代社会,虽然农业生产方式发生了巨大变化,但春节背后的农耕文化依然得到了广泛传承。现代人依然保持着许多传统习俗,如吃年夜饭、放鞭炮、拜年等,这些习俗虽然有了现代化的演变,但其根本意义依然与农耕文化密切相关。

例如,年夜饭中的“年糕”和“饺子”,至今仍然是象征着丰收与团圆的食品。尤其在北方,吃饺子已成为春节期间的一项重要习俗,而饺子形状的类似“元宝”,寓意着新的一年财运亨通、幸福安康。

现代社会虽然已经不再依赖农业为生,但春节中的许多传统活动依然延续了农耕社会的习俗,反映了人们对自然、天文和农业生产周期的尊重与纪念。春节作为传统文化的瑰宝,不仅是家庭团聚的时刻,也是中华民族农耕文化的象征。

起名大全

最近更新

- 今天适合法律诉讼吗 2025年8月10日法律诉讼是不是最佳吉日

- 2025年8月10日几时观赏鱼购买最好 观赏鱼购买吉时查询

- 今天适合放鞭炮吗 2025年8月10日放鞭炮是不是好日子

- 2025年8月10日几时搬家最好 搬家几点是吉时

- 今天适合走亲串友吗 2025年8月10日走亲串友当天黄历吉日吗

- 今天适合挂床帘吗 2025年8月10日今天挂床帘宜不宜

- 2025年8月10日几点安装大门门框最好 安装大门门框几点是吉时

- 今天适合房梁制作吗 2025年8月10日今天房梁制作宜不宜

- 今天适合搬家吗 2025年8月10日搬家是好日子吗

- 2025年8月10日几点悼念逝者吉利 悼念逝者几点几分是吉时

- 今天适合迁居吗 2025年8月10日是不是迁居的好日子

- 2025年8月10日几时立匾额最好 立匾额吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气