的天文奇观:一颗重要的星辰与节气相遇

在古老的东方,天文与农耕的交织,孕育了一幅幅独特的画卷。其中,一颗重要的星辰与节气的相遇,便是这画卷中的一抹亮色。这颗星辰,名为“北斗七星”,而与之相遇的节气,则是“秋分”。

起源:天文与农耕的交汇

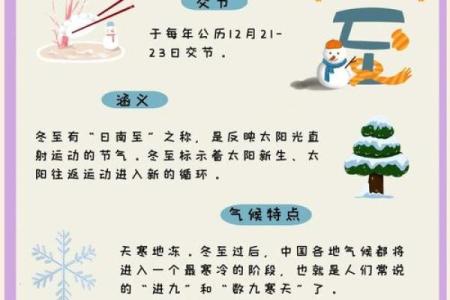

北斗七星,自古以来便是我国古代天文观测的重要参照。它由七颗明亮的星星组成,分别对应着天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。古人通过对北斗七星的观测,不仅能够判断季节,还能预测农事活动。秋分,作为二十四节气之一,标志着秋季正式开始,农作物成熟,是古代农耕社会极为重要的时节。

传统习俗:饮食与活动的交融

在秋分这一天,我国各地都有独特的习俗。其中,最富有代表性的便是“吃秋菜”和“祭月”。

在广东、福建等地,人们会在秋分这一天采摘秋菜,如芥蓝、生菜等,洗净后与腊肉、豆腐等一起煮食。这种食物不仅美味,还寓意着身体健康、五谷丰登。

而在北方,秋分则是一个祭月的节日。人们会在户外摆放月饼、瓜果等供品,向月亮表达敬意。此外,还有放天灯、赏月等活动,寄托着人们对美好生活的向往。

典籍与案例:传承与发展的见证

《黄帝内经》中有云:“秋三月,此为容平,天气以急,地气以明,人应之以平秋。”这句话揭示了秋分时节的气候变化与人体健康之间的关系。在古代,人们根据《黄帝内经》等典籍的指导,合理安排农事活动,确保农作物丰收。

以唐代为例,诗人王之涣曾在《登鹳雀楼》中描绘了秋分的景象:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”这首诗不仅展现了秋分的壮丽景色,也反映了当时人们对天文观测的重视。

传承:一颗星辰与节气的交融

如今,随着科技的发展,天文观测的手段日益先进,但一颗重要的星辰与节气的相遇依然在我国民间传承。人们通过庆祝秋分等节日,传承着古老的农耕文化,弘扬着中华民族的优秀传统。

一颗星辰与节气的相遇,不仅是一种天文现象,更是一种文化传承。它让我们在忙碌的生活中,停下脚步,去感受大自然的神奇,去品味古老的智慧。而这,正是我们民族独有的魅力所在。

起名大全

最近更新

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年8月10日管道疏通日子好吗

- 今日是遗体入殓吉日吗 2025年8月10日遗体入殓当天可不可以

- 今日是结为夫妻吉日吗 2025年8月10日结为夫妻日子好吗

- 今日是贴瓷砖吉日吗 2025年8月10日是不是最合适贴瓷砖的好日子

- 今日是立碑吉日吗 2025年8月10日是不是立碑的好日子

- 今日是走亲串户吉日吗 2025年8月10日走亲串户是适合的吉日吗

- 今日是财物收藏吉日吗 2025年8月10日这天财物收藏宜不宜

- 今日是求子祈福吉日吗 2025年8月10日是适合求子祈福的吉日吗

- 今日是治病救人吉日吗 2025年8月10日治病救人当天黄历吉利吗

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年8月10日祭祀祖先好吗

- 今日是设坛祈福吉日吗 2025年8月10日是适合设坛祈福最佳的吉日吗

- 今日是陵墓开造吉日吗 2025年8月10日陵墓开造合适吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气