传统节日诗句中的天文现象与节令变迁

春天,万物复苏,正是农耕最忙碌的季节。中国的传统节日,几乎都与季节变迁、天文现象紧密相连。无论是春分的阳光,还是冬至的寒冷,这些自然变化都深深影响着人们的生产和生活。我们可以从诗句中感受到这些天文现象和节令变迁的奥妙,也可以从其中看到古人对大自然规律的理解和尊重。

案例一:清明节的农耕与祭祖习俗

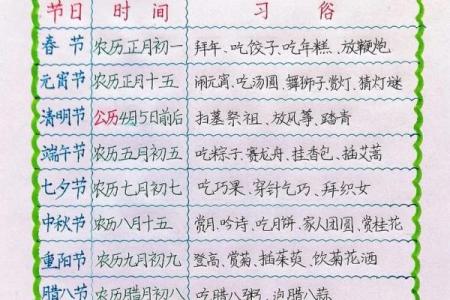

清明节是春天的重要节日之一,时间一般在阳历的4月4日或5日。清明节来源于古代的寒食节,原本是为了纪念先人,特别是追思春秋时期晋国的忠臣介子推。清明节前后,气温回升,天气晴朗,正是农田耕种的好时节。根据古代诗句《清明时节雨纷纷》,我们可以看到清明节常伴随着春雨,这种雨水滋润了大地,也为农民的播种提供了有利的气候条件。

清明节的传统习俗有扫墓祭祖,清扫先人的墓地,并献上食物、鲜花,表达敬意。此外,吃青团也是清明节的传统,青团是用艾草、绿豆粉等食材做成的,象征着春天的气息和绿色的生机。清明节的天文现象和节令变迁帮助古人确定了祭祖和耕种的最佳时机。

案例二:中秋节的月亮与团圆

中秋节是中国四大传统节日之一,时间固定在农历八月十五日。这个节日的起源有许多说法,其中之一便是为了祭月,向月亮祈求丰收。古人认为,月亮是秋天丰收的象征,八月正是稻谷、玉米等秋季作物丰收的时节。因此,在中秋这一天,农民不仅会举行祭月仪式,还会家人团聚,庆祝丰收。

“但愿人长久,千里共婵娟”是苏轼在《水调歌头》中的名句,诗中表达了人们对月亮的深情和对团圆的渴望。中秋的传统习俗中,吃月饼是最具代表性的活动。月饼不仅是节令食品,还是象征着团圆与和谐的美好寓意。在中秋节这一天,月亮的明亮圆满象征着家庭的团聚和美好。

春节的天文与人文融合

春节是中国最重要的节日,每年都在冬季的最后一天迎来。春节的日期是根据农历计算的,通常落在冬至后的第二个月。春节与冬至的天文现象息息相关,冬至是白天最短、夜晚最长的一天,标志着阳气开始回升,寒冷的冬天逐渐过去,春天即将来临。春节便是在这个时节举行的,象征着辞旧迎新、万象更新。

春节的习俗丰富多彩,从除夕的团圆饭到大年初一的拜年,每一个环节都体现了人们对新一年的期待与祝福。随着时间的推移,春节的庆祝活动不仅保留了传统的元素,还融入了现代社会的特色,如放烟花、发红包、春节联欢晚会等。这些活动不仅是节令的象征,也是现代社会对传统节日的传承与创新。

在这些节日中,天文现象与节令变迁不仅影响着古人的农耕生产,也深刻影响着他们的文化习俗。随着时代的发展,现代人对这些节日的理解与庆祝方式可能发生了变化,但这些天文现象和节令变迁依然是我们文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气