白色节日中的农耕仪式与节气文化

日期: 2025-08-10 17:18:01

来源: 爱日历网

大

中

小

在中国广袤的土地上,农耕文化源远流长,节气文化同样深入人心。白色节日中的农耕仪式与节气文化,正是这一悠久历史的生动体现。以下是关于这一主题的探讨。

起源:农耕与天文

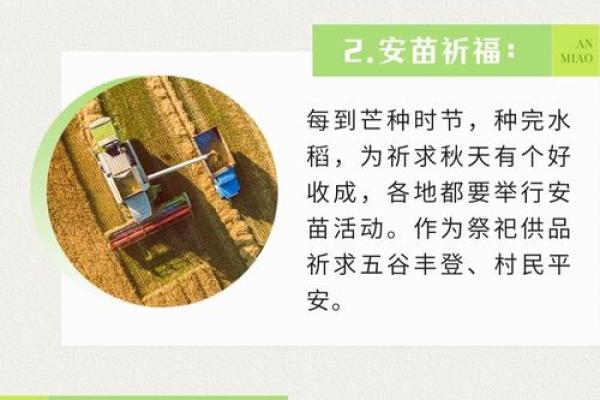

白色节日中的农耕仪式与节气文化起源于古代农耕文明和天文观测。我国古代先民依据太阳的运行和季节变化,出了一套独特的农耕历法。其中,立春、清明、立夏、立秋、立冬等节气,正是农耕活动的重要时间节点。

传统习俗:饮食与活动

在白色节日中,农耕仪式与节气文化主要体现在饮食和活动中。

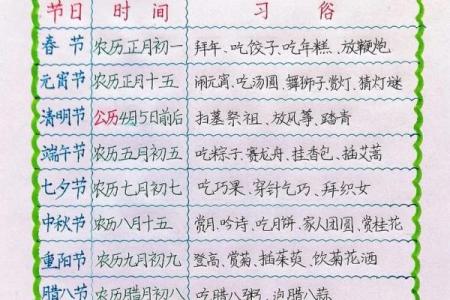

饮食方面,人们会根据不同的节气调整饮食结构。例如,立春时节,人们会吃春饼、春卷等应时食品;清明时节,则有吃青团、踏青的习俗。

活动方面,农耕仪式和节气活动丰富多彩。在立春时节,人们会举行迎春仪式,祈求来年丰收;清明时节,则有扫墓、踏青等活动。

典籍与案例

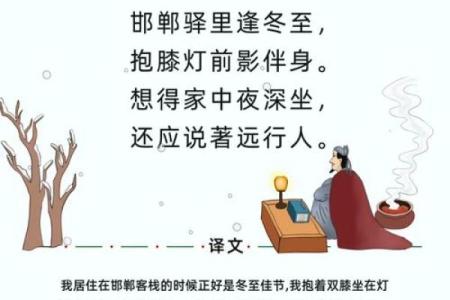

古籍中关于农耕仪式与节气文化的记载丰富。如《礼记》中记载:“春祭田神,夏祭社神,秋祭山神,冬祭水神。”这些典籍为我们了解古代农耕仪式提供了重要参考。

案例方面,以清明为例,清明节起源于周代,至今已有2500多年的历史。在古代,清明时节,皇帝会亲自祭拜山陵,以示对祖先的敬仰。这一传统至今仍在中国各地传承。

传承

随着时代的发展,农耕仪式与节气文化在传承过程中不断演变。如今,人们依然在节日中举行各种仪式,庆祝节气。然而,随着城市化进程的加快,一些传统习俗逐渐淡出人们的生活。因此,保护和传承农耕仪式与节气文化显得尤为重要。

白色节日中的农耕仪式与节气文化,不仅反映了我国悠久的历史,更体现了中华民族对自然规律的尊重和敬畏。在新时代,我们要继续弘扬这一传统文化,让更多的人了解和传承这一宝贵的精神财富。

免责声明:本站内容来源用户投稿部分来源于网络,如有侵犯您的版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

佛教节日与天文现象的奇妙交汇 已经是最后一篇

热读文章

起名大全

最近更新

- 安的五行格局解析:揭秘性格密码,如何改变命运,开启成功之路?

- 想给石姓女孩取风格独特的名字,有什么好名字推荐?

- 甲寅命理:命运密码背后的误区,改变从认识开始

- 2025年9月份讨债适合年前的日子 讨债好日子一览表

- 2025年04月30日结婚是否合时宜? 今天办婚礼行不行

- 2025年04月27日开业选的是良辰吉时吗? 开市做生意吉日宜忌查询

- 性格解析:蕙之五行,揭开你的内在秘密

- 2025年9月制作猫窝最好的日子老黄历 适合制作猫窝黄道吉查询

- 求推荐龚姓温婉大方的女孩名字,意境深远的

- 白色节日中的农耕仪式与节气文化

- 章子怡汪峰八字分析:暗藏玄机的命运真相揭示

- 2025年9月哪天迁居大吉 九月迁居适不适合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气