传承千年的民间习俗与节庆活动

随着岁月的流转,许多民间习俗和节庆活动在传统与变革中得以延续和发展,成为了人们生活的重要组成部分。这些习俗和活动,不仅蕴含着丰富的文化内涵,还反映了古代人民对自然的敬畏与感悟。

农耕文明与节庆活动的关系

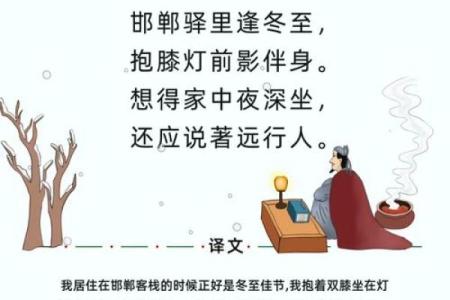

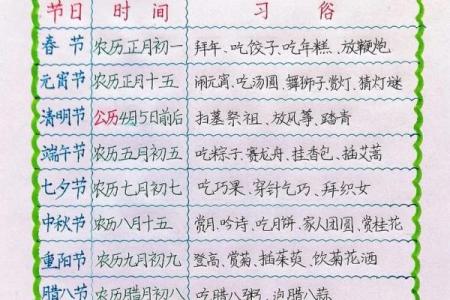

在中国古代,农业社会的形成与发展离不开天文和自然规律的指导,节庆活动的起源与这些规律息息相关。例如,春节作为中国最重要的传统节日之一,根源于农耕文化。春节的日期是根据农历来定的,恰逢冬季结束和春季开始之际,象征着新一年的播种与丰收的希望。从古至今,人们通过祭祖、放鞭炮、吃年夜饭等方式,传递着对丰收的祈愿与对先人的敬仰。

《礼记》中提到,春节期间的祭祀活动具有重要意义,这不仅是对祖先的尊敬,也是对天地神灵的感恩。人们通过这些活动表达了对未来的美好期望,也表达了对过去的敬畏与纪念。

端午节的起源与活动

端午节是中国传统的节日之一,起源有着悠久的历史,和农耕文化密不可分。端午节的设立不仅是为了纪念屈原,也与当时的天文和农业周期有着密切的联系。古代农民认为,端午节正是夏季来临的时节,而夏季气候炎热,容易滋生病虫,因此需要通过某些仪式来防疫驱邪。

端午节的传统习俗,如赛龙舟、吃粽子、挂艾草、喝雄黄酒等,都与防病驱邪、祈求健康长寿密切相关。赛龙舟象征着驱邪避灾,而粽子则源于古人用糯米包裹食物来保护屈原的传说。此外,《左传》记载了端午节的庆祝活动,强调了这一节日对于古代人民的文化认同和社会团结的重要性。

中秋节与月亮崇拜

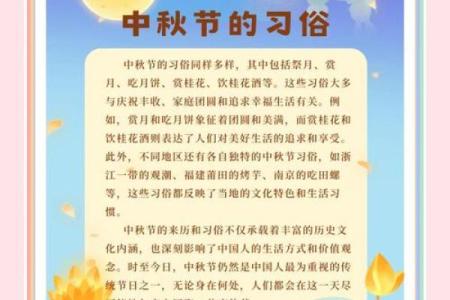

中秋节是另一个具有千年历史的传统节日。这个节日不仅是对丰收的庆祝,也是对天文的崇拜。中秋节的起源,除了与农历八月的丰收季节有关外,最重要的象征就是月亮。在中国古代,月亮不仅代表着团圆和丰收,还被赋予了神秘的力量。

中秋节的主要活动包括赏月、吃月饼、团圆等,月饼最早源于宋代,当时人们在月饼中藏入字条,传递革命的秘密,而如今月饼的寓意则更为平和,象征着家庭团圆。历史典籍《月令》中记载了中秋节的文化背景,它不仅是农民对自然周期的感悟,也是社会共同体对家庭和睦、和谐生活的追求。

如何守护这些习俗

随着时代的发展,许多传统节庆活动和民间习俗面临着遗忘和消失的风险,但依然有不少地方和家庭坚持着这些习惯,力图将其传承下去。例如,随着中秋节的文化认同感逐渐增强,各地的月饼文化也得到了更广泛的传播。在一些城市,人们通过举办月饼制作比赛、赏月活动等,推动着传统文化的复兴。

此外,现代社会对传统节庆的重视也体现在了对传统美食的继承和创新。许多餐饮企业和文化机构结合节日传统,推出特色菜肴和活动,增加了节日的趣味性和参与感。在这个快节奏的现代社会中,虽然人们的生活方式发生了改变,但对于传统节日的珍视与继承,依然保持着强烈的文化认同感和情感纽带。

起名大全

最近更新

- 今天适合封赏接受吗 2025年8月13日封赏接受是不是适合的吉日

- 2025年8月13日几点举办寿宴最好 举办寿宴吉日吉时查询

- 今天适合定亲约吗 2025年8月13日适合定亲约吗

- 2025年8月13日几点刷墙吉利 刷墙吉时查询

- 今天适合搬新家吗 2025年8月13日是不是搬新家好日子

- 2025年8月13日几点安装房门最合适 安装房门几点是吉时

- 今天适合拆迁吗 2025年8月13日拆迁日子好吗

- 今天适合屋顶封顶吗 2025年8月13日屋顶封顶是不是适合的好日子

- 2025年8月13日几时安放磉石最好 安放磉石吉时查询

- 今天适合动工吗 2025年8月13日动工当天可不可以

- 2025年8月13日几点安装遮阳帘最合适 安装遮阳帘吉时查询

- 2025年9月求婚黄道吉日 2025年9月哪天适合求婚

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气