从节气到节日:全球农耕文化的变迁与传承

在世界各地的农耕文化中,节气和节日常常紧密相连。它们不仅反映了人与自然之间的关系,也承载了深厚的传统习俗和文化内涵。从农耕社会的天文观测到现代节庆的传承,节气与节日的演变体现了全球农耕文化的变迁和延续。

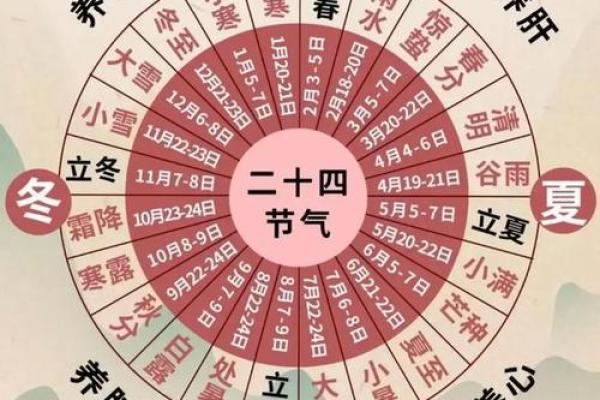

农耕与天文:节气的起源

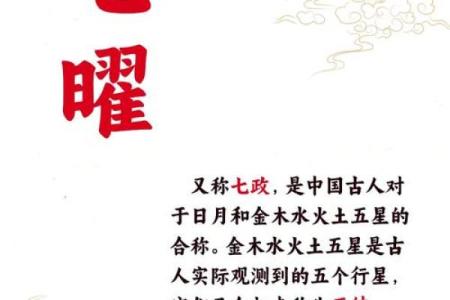

节气的起源可以追溯到古代人类对天象的观察。中国的二十四节气便是农耕文化中重要的时间标尺,它不仅与农业活动息息相关,还反映了古人对太阳运动规律的深刻理解。古人通过对太阳在黄道上位置的追踪,制定出了节气制度,以便指导农业生产。例如,立春标志着春天的开始,农民会根据这个节气进行播种准备;秋分则是丰收的时刻,农民忙于收割。

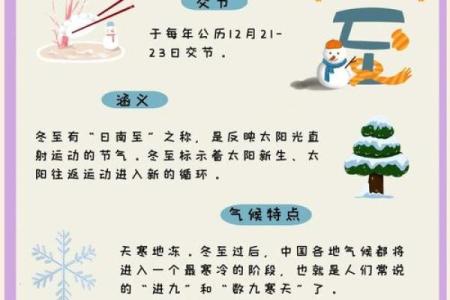

在西方,类似的天文观测也影响了农业活动。古罗马的“农神节”(Feralia)便是与节气相关的庆典之一,特别是在冬季的冬至时分,举行祭祀仪式以庆祝光明的回归。这些节气不仅是天文学的产物,也是农民根据季节变化调整生产的指南。

传统习俗:饮食与活动的传承

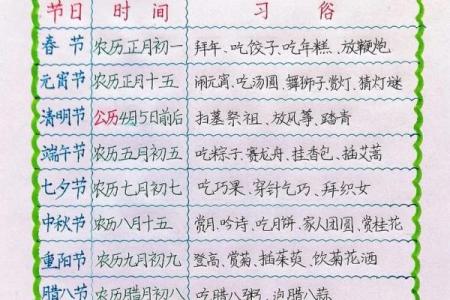

节气的变化直接影响了人们的饮食和活动。例如,中国的春节,它不仅标志着新一年的开始,还与农耕社会的丰收祈愿紧密相连。春节的传统习俗,如吃年夜饭、放鞭炮、贴春联等,均具有深厚的农耕文化背景。年夜饭中的饺子、年糕等食品,象征着富贵和团圆,显示了人们对未来一年丰收的期许。

同样,西方的感恩节也是一个与丰收息息相关的节日。每年11月的第四个星期四,美国人会与家人团聚,吃火鸡、南瓜派等传统食物,感谢一年的丰收。这一习俗的起源可追溯到早期欧洲移民在美洲大陆的定居,他们举行庆祝活动来感谢上天的赐予。

节气与节日的延续

虽然现代社会已经逐渐远离了传统农耕生活,但节气和节日的传承仍然在人们的生活中占有重要地位。在中国,随着对传统文化的重视,二十四节气的文化得到了广泛的复兴。各地的节气庆祝活动,尤其是在农村地区,依然以农业为主线,传承着农耕文化的精髓。如今,二十四节气不仅仅局限于农田劳作,它还融入了饮食、服饰、民间艺术等多方面的生活细节,成为了文化自信的重要象征。

在西方,随着科技的发展,感恩节、圣诞节等节日的传统虽然逐渐商业化,但依然维持着其节令性和文化背景。尤其是在美国和加拿大,感恩节不仅仅是一个家庭团聚的节日,它更深刻地提醒着人们珍惜大自然的恩赐和辛勤劳作带来的成果。

无论是中国的二十四节气,还是西方的感恩节,这些节气和节日的延续都展示了人类与自然和农耕文化的紧密联系。通过对节气的传承,人们不仅在农耕活动中获得指导,更在日常生活中继续维系着这些古老的文化遗产。这种文化的延续,不仅帮助现代社会保持了对自然的敬畏,也让传统习俗在当今世界中找到了新的生命。

起名大全

最近更新

- 今天适合装修改造吗 2025年8月12日装修改造是不是好日子

- 2025年8月12日几点纳畜养殖吉利 纳畜养殖几点是吉时

- 今日是乔迁新居吉日吗 2025年8月12日当天可不可以乔迁新居

- 2025年8月12日几点适合房屋过户 房屋过户吉时查询

- 今天适合货物出售吗 2025年8月12日是不是货物出售适合吗

- 2025年8月12日几点海边赶海最好 海边赶海吉时查询

- 今日是修坟吉日吗 2025年8月12日是不是修坟的好日子

- 2025年8月12日管道疏通选在几点最合适 管道疏通的吉时查询

- 今天适合立券吗 2025年8月12日是不是适合立券的好日子

- 今天适合蜂蜜收割吗 2025年8月12日蜂蜜收割是否适宜

- 2025年8月12日几点训练牛马最合适 训练牛马几点是吉时

- 今天适合穿丧服仪式吗 2025年8月12日穿丧服仪式这天能吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气