端午节:粽香飘荡,端午节的养生与传承

端午节是中国传统的节日之一,承载着深厚的文化底蕴与历史背景。每年农历五月初五,粽香飘荡的时刻,不仅是对传统习俗的传承,也是对健康养生的关注。这个节日的形成与古代农耕文明、天文现象紧密相关,其习俗更是代代相传,融入了饮食、活动等多重元素。

端午节的起源:农耕与天文

端午节的起源有多种说法,但大多与古代的农耕文化和天文现象密切相关。古人认为,五月初五是恶月、恶日,易生疫病,因此在这一天进行一系列的驱邪保安的活动。而在农耕社会,五月正是麦田的收获季节,祭祀活动成为确保农田丰收和防止灾难的重要手段。

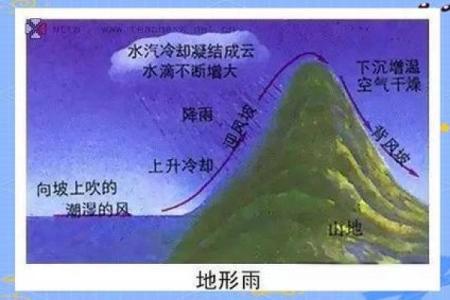

从天文角度来看,端午节恰逢夏至前后,太阳直射北回归线,是一年中白昼最长的一天。在古代,这一时期是观察星象的最佳时机。古人常常在此时进行天文观测,判断气候变化与农作物的生长周期,影响到农业生产。

传统习俗:饮食与活动的传承

端午节的传统习俗丰富多彩,饮食和活动是其中最具代表性的部分。粽子作为端午节的传统食品,已经成为节日的象征。粽子最初是用来祭祀屈原的食物,后来逐渐演变成家庭团聚时的美食。粽子的种类繁多,因地域差异而有所不同,但其共同的特点是糯米为主料,包裹着多种配料和香料,既能满足口腹之欲,也富含营养。

除此之外,端午节还有赛龙舟、挂艾草、佩香囊等传统活动。赛龙舟不仅是为了纪念屈原的英勇,也象征着驱邪避疫的意义。挂艾草和佩香囊则是古代人们用来防止毒气、驱赶病邪的方式,至今依然被许多地方的家庭沿袭。

屈原与端午节的联系

屈原,春秋时期楚国的爱国诗人,他的死因与端午节的传说息息相关。屈原因直言不讳而遭贬谪,最终投汨罗江自尽。当地百姓得知后,纷纷划船入江,投粽子进水中,既是为了防止鱼类侵蚀屈原的尸体,也是表达对屈原的哀悼与敬意。赛龙舟和吃粽子的习俗正是由此而来,体现了中国古代对忠诚与理想的崇敬。

五月五日祭龙的习俗

在古代,端午节还有一个广泛的习俗是祭龙,特别是在南方地区尤为盛行。五月五日的祭龙活动不仅是为了祈求风调雨顺,也是对农业生产的重视。龙在中国文化中被视为吉祥的象征,祭龙的目的是为了驱邪避灾,确保农田丰收。历史上,祭龙的仪式通常会伴随音乐、舞蹈以及赛龙舟等活动,形成了浓厚的节日气氛。

端午节的养生与节日文化

随着时代的变迁,端午节逐渐从传统的宗教仪式演变为现代人们的节日娱乐和养生时光。在现代社会,人们不再仅仅关注驱邪避疫的意义,更加注重节日期间的养生保健。例如,端午节期间,人们食用粽子的同时,也会加入一些具有保健功能的食材,如红枣、枸杞、桂圆等,这些食材被认为有助于调理身体、增强免疫力。

现代社会还注重将端午节的传统与现代生活方式结合,许多城市会举办龙舟比赛、端午美食节等活动,以弘扬传统文化并促进社会互动。端午节的意义逐渐从单纯的祭祀仪式转变为传递家国情怀、弘扬文化自信的重要载体。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气