从农耕角度看中国传统节日的意义

中国的传统节日历来与农业生产息息相关,许多节日源于农耕活动,既有着深刻的天文与气候背景,又体现了对自然的敬畏与感恩。无论是农时的播种、收获,还是与自然的互动,都在这些节日中得到了生动的体现。通过探究这些节日的起源与传统习俗,可以更好地理解中国传统节日与农业文化的紧密联系。

春节与农耕的关系

春节是中国最为重要的传统节日之一,最早的春节源于农耕社会的祭祀活动,旨在祈求丰收与家宅平安。在《礼记·月令》中提到“岁时祭祀”的安排,其中春祭尤为重要。春天是农耕的起始季节,春节的到来标志着新一轮农业活动的开始。春节前后,气候逐渐回暖,农民们开始准备春耕,因此春节有着“迎春接福”的传统,象征着新一年的生机与希望。

春节的传统习俗中,有许多活动与农业生产直接相关。例如,贴春联与挂灯笼,寓意着家家户户在新的一年里能够安居乐业,五谷丰登。传统的春节食物,如饺子和年糕,也有着象征丰收的寓意,饺子形似元宝,象征着财富和吉祥,而年糕则寓意着年年高升,象征着农业生产的逐年增产。人们在这个节日里,通过各种习俗表达对农业丰收的期许与祈愿。

秋收与中秋节的联系

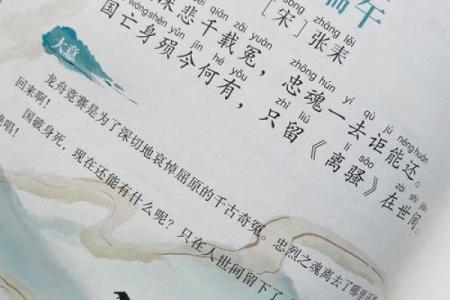

中秋节源于古代的秋收祭祀,古人认为这一天是最适合感谢天地、祭祀祖先的时刻。在《周礼·秋官》中提到,秋天是祭祀的重要季节,因为这时农作物已经收获,农民有了丰盈的粮食,可以举行祭祀活动,感谢神灵的庇佑。这一节日与秋收的时间紧密相连,中秋节便成了与农耕收成直接相关的节日。

中秋节的传统活动中,吃月饼和赏月是最具代表性的习俗。月饼形状圆润,象征着团圆与丰收,而月亮的圆满则象征着天地和谐、丰收年景。在这个节日里,家人团聚,象征着人们对团圆与安定生活的期望。中秋节的月亮也与农耕有着密切的关系,古人常根据月亮的盈亏来判断农事的进展,尤其是在秋收期间,农民通过观察月相来选择最佳的收获时机。

现代的传承与农耕精神的延续

尽管现代社会已不再是以农业为主,但传统节日中的农耕文化依然在许多习俗中得到了延续。以清明节为例,尽管现代人多以祭扫为主,但传统的“踏青”活动依然盛行。清明节原本是农民祭祀祖先和土地神的时节,踏青活动反映了对春耕的准备与对大自然生命力的尊重。如今,踏青已成为人们亲近自然、放松心情的一种方式,但其中蕴含的农耕文化依旧存在。

同时,越来越多的地方在春节和中秋节等节日中举办与农业相关的民俗活动,如农田文化节和丰收庆典。这些活动不仅传承了农耕文化,也让现代人对自然、对农耕劳动的艰辛有了更深的体会。在现代社会中,节日的传承不仅仅是通过食物和活动形式的保留,更是在精神层面上延续着尊重土地、珍惜农作物的价值观。

中国的传统节日,无论是春节、中秋节还是清明节,都与农耕文化有着深厚的渊源。它们不仅反映了古人对农业生产周期的理解,也承载了人们对自然界的敬畏和感恩。在今天,尽管科技发展日新月异,传统节日中的农耕元素依旧是人们精神生活的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 小心!这些八字误区,南玄命理如何颠覆你的认知?

- 杏字取名女孩:结合五行的吉祥名字搭配方案

- 2025年04月28日是否是提车吉日 今日提车买车好吗

- 2025年农历四月十一乔迁可不可以? 乔迁是好日子吗?

- 2025年农历四月初三是否为结婚好日子? 今天办喜事行不行

- 2025年04月27日开业选的是良辰吉时吗? 店铺开张吉日指南

- 俄罗斯重要节日背后的历史与习俗

- 罗字五行格局反而提升运势?揭秘如何巧妙利用性格优势

- 2025年05月11日这日子领证旺不旺? 今日领证有问题吗?

- 2025年04月30日是否为结婚好日子? 办婚礼吉日指南

- 2025年05月23日订婚有问题吗? 今日订婚结婚吉利吗?

- 从农耕角度看中国传统节日的意义

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气