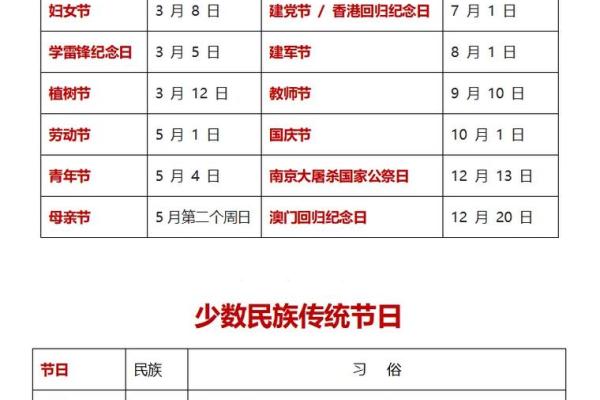

从传统习俗到现代应用:节日诗与时代变迁

在中国悠久的历史中,节日不仅是人们庆祝的重要时刻,也是文化传承和社会生活的关键体现。传统节日往往与农耕文化、天文历法等紧密相连,随着时代的发展,节日习俗逐渐演变,成为现代社会的重要文化符号。本文通过解析节日的起源、传统习俗和现代应用,探讨节日诗的演变与时代变迁。

节日的起源:农耕与天文的融合

中国传统节日大多源自农耕文化和天文历法。农耕社会的兴盛促使人们在不同的季节进行祭祀和庆祝,表达对自然和神灵的敬畏与感恩。例如,春节起源于古代祭祀活动,主要是为了庆祝丰收和祈求来年的五谷丰登。而春节的时间也与农历新年的天文周期相符,标志着一个新的农业周期的开始。

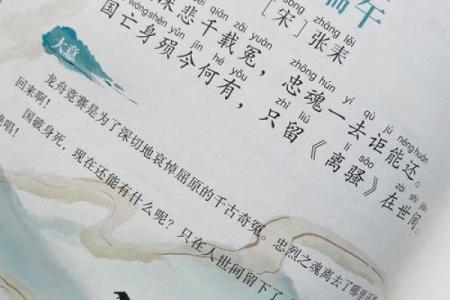

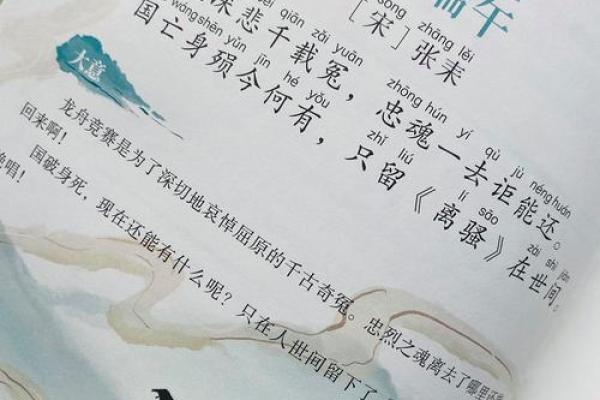

另一个典型的例子是端午节。端午节的起源与古代的天文历法和农事活动密切相关,最早是为了庆祝夏季的到来以及驱除病邪。端午节的赛龙舟活动,象征着对自然灾难的抵御,而食用粽子则有安抚水神和祈求平安的寓意。

传统习俗:饮食与活动的文化传递

在中国传统节日中,饮食和活动是不可或缺的组成部分。每一个节日都有其特定的食品,既代表着祝愿,也承载着丰富的文化内涵。例如,中秋节的月饼象征团圆与丰收,象征着人们对亲人团聚的渴望与对未来的美好祝愿。而春节的饺子,则有着辞旧迎新的寓意,形状像元宝,寓意着财运亨通,吉祥如意。

除此之外,各类节庆活动也是节日习俗的重要组成部分。春节期间的舞龙舞狮,端午节的赛龙舟,重阳节的登高望远等活动,都是通过身体力行的方式来祈愿平安、增进团结和传递快乐。这些活动不仅是节日庆典的象征,也成为了文化认同的一部分。

节日诗的时代变迁

进入现代社会,节日的形式和内容发生了显著变化。随着城市化进程的加速,许多传统习俗逐渐被简化或改变。然而,节日诗的传承和创新依旧延续着传统文化的精髓。以春节为例,尽管现代社会的春节更多是家庭团聚与消费的结合,但诗歌仍然是节日庆祝的核心内容之一。

在一些城市,现代人通过写春联、贺卡和电子祝福,来表达对新年的美好祝愿。尤其是春节前后,社交媒体平台上充斥着各种创意的节日祝福语和诗歌,体现了现代人与传统节日的对接。这种传承不仅限于形式的变化,更在于其背后文化价值的继承。人们通过现代化的方式,传递着节日的温暖和亲情,使传统习俗在当代生活中焕发新生。

例如,随着节日文化的传播,越来越多的外国朋友也通过网络了解中国的节日习俗和诗歌,甚至在社交平台上用中文发布自己的节日祝福。这种跨文化的交流方式,极大地推动了中国传统节日诗的全球传播,使其在更广泛的文化背景下得到认同和继承。

通过这些历史案例与现代实践的结合,我们可以看到,节日习俗和诗歌不仅是文化的载体,更是社会变迁中的重要纽带。它们见证了从农耕文明到现代社会的转变,也反映了中国文化在全球化背景下的不断创新与传承。

起名大全

最近更新

- 八字五行格局实用指南:如何运用五行改善你的运势?

- 神秘五行格局:揭秘你的性格潜质

- 2025年04月28日提车日子合黄道没? 提新车算不算好日子?

- 2025年04月21日是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 男孩取名字带阔字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 2025年04月21日是否适宜安门? 今日装大门好吗

- 2025年05月08日乔迁是好日子吗? 入宅吉日指南

- 如何通过徐璐命理揭示暗藏玄机,颠覆命运的固定轨迹?

- 2025年农历四月十七搬家行吗? 今日乔迁搬家能算好日子吗

- 仁字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 2025年05月11日是否为领证好日子? 今天领证结婚行不行

- 命运密码揭示:命理四字经中的暗藏玄机

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气