冬月节气的天文现象与气候变化解析

冬月,又称腊月,是一年中的最后一个月份。这个月份,不仅有着丰富的天文现象,还有着独特的气候变化。在我国,冬月节气有着悠久的历史,其起源与农耕、天文密切相关,同时,冬月的传统习俗也丰富多彩。

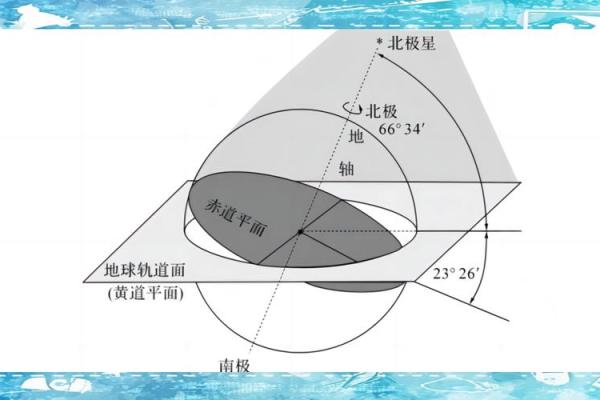

让我们来了解一下冬月节气的起源。冬月节气起源于农耕,古人根据太阳在黄道上的位置,将一年分为二十四个节气,以指导农业生产。在冬月,太阳到达黄经270度,标志着冬季的开始。此时,天气寒冷,农作物进入休眠期,农民们开始准备过冬。

冬月节气的天文现象也十分有趣。在农历腊月初八,太阳到达黄经315度,这一天被称为“腊八”。腊八节是我国传统的节日之一,有着悠久的历史。在这一天,人们会喝腊八粥,祈求来年丰收。此外,腊八节还是我国民间传说中的“腊八节神”诞辰,人们会举行各种祭祀活动,以祈求平安。

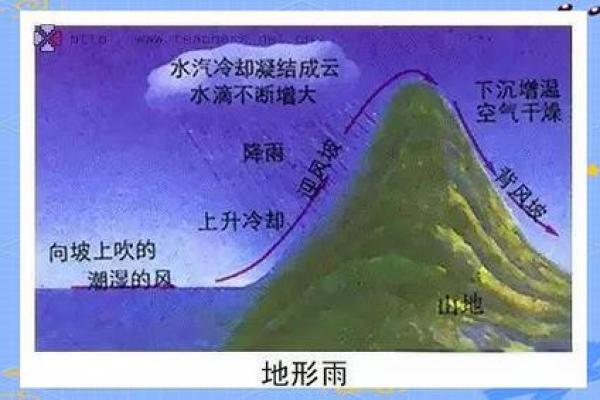

冬月的气候变化也十分明显。随着冬季的到来,气温逐渐降低,北方地区会出现大雪、冰冻等天气现象。此时,人们要注意保暖,预防感冒。在南方地区,虽然气温相对较高,但也会出现阴雨天气,人们要及时添衣,以防受寒。

在传统习俗方面,冬月的饮食和活动都十分丰富。在饮食方面,腊八粥、饺子、年糕等都是冬月节气的特色食品。腊八粥寓意着五谷丰登,人们喝腊八粥,祈求来年生活美满。饺子则象征着团圆,人们在这一天包饺子,共度佳节。年糕则寓意着年年高升,人们吃年糕,祈求来年事业有成。

在活动方面,冬月有许多传统节日,如春节、元宵节等。春节是我国最重要的传统节日,人们会举行各种庆祝活动,如贴春联、放鞭炮、拜年等。元宵节则寓意着团圆,人们会吃元宵、赏花灯、猜灯谜等。

在典籍方面,《礼记》中有关于冬月的记载:“冬者,天地闭藏,万物归休。”这句话揭示了冬月节气的本质。在《黄帝内经》中,也有关于冬月养生的论述,如“冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得。”

在传承方面,冬月节气的习俗一直延续至今。如今,人们仍然保留着腊八粥、饺子、年糕等传统食品,以及贴春联、放鞭炮、拜年等传统活动。这些习俗不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀文化。

冬月节气是我国传统文化的重要组成部分,它承载着丰富的天文现象、气候变化、传统习俗和典籍知识。在新时代,我们要继续传承和弘扬这些优秀的传统文化,让冬月节气焕发出新的活力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气