从冬至到圣诞:十二月节庆大揭秘

每年12月,全球各地的庆祝活动都有其独特的风味。无论是冬至,还是圣诞节,这些节庆的历史背后都藏着丰富的文化和传统。它们的起源、习俗以及现代传承,形成了一幅多彩的节庆画卷。从古代农耕社会的天文观测到如今的现代庆祝形式,节庆的演变也反映了人们生活方式的变化和信仰的延续。

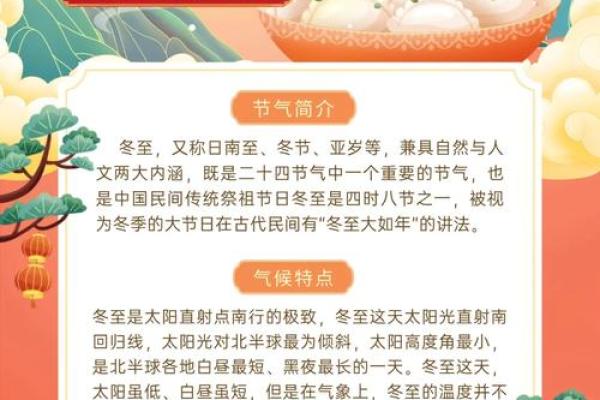

冬至的农耕意义

冬至是北半球冬季的一个重要节气,标志着白昼最短,黑夜最长的一天。在古代农耕社会中,冬至有着至关重要的意义。它不仅是自然界变化的标志,也与农业生产周期紧密相关。农民们通过天文观测来判断冬季的气候情况,从而调整耕种策略。冬至之后,太阳逐渐回升,白昼开始变长,这象征着“阳气回升”,意味着新一轮的农业生产将要开始。

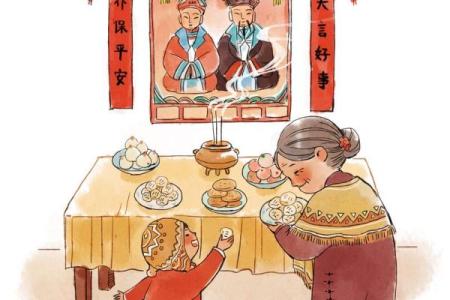

在中国传统的冬至节气中,吃饺子是最为流行的习俗之一。民间传说,冬至吃饺子可以驱寒保暖,也有“冬至不吃饺子耳朵冻”的说法。实际上,这一习俗起源于北方的寒冷气候,食物的热量和温暖成为冬季生活的重要部分。

圣诞节的宗教与文化背景

圣诞节的起源与基督教紧密相连,它庆祝的是耶稣基督的诞生。圣诞节的传统活动,如圣诞树、圣诞老人的传说、赠送礼物等,几乎已成为全球文化的一部分。圣诞节的庆祝不仅限于宗教仪式,更多的是家庭团聚和社会互动的时刻。在西方,尤其是欧美国家,圣诞节前后的购物季是全年最为繁忙的时期,各种打折促销活动使得节庆的气氛更加浓厚。

在中世纪的欧洲,圣诞节最初是一个宗教性质的节日,但随着时间的推移,它逐渐融入了多种文化元素。例如,圣诞树的传统最早源自德国,而圣诞老人(Santa Claus)的形象则与荷兰的“圣尼古拉斯”传说有关。如今,圣诞节已经不仅仅是基督教的宗教节日,它成为了全球文化交流的重要组成部分。

冬至与圣诞节的现代传承

随着时代的变迁,冬至和圣诞节的庆祝方式发生了显著的变化,但其核心意义依然传承至今。在现代社会,尤其是在全球化的背景下,圣诞节的庆祝形式已经遍布世界各地,许多非基督教国家也开始庆祝这一节日,主要表现在购物、装饰和家庭团聚等方面。而冬至节庆则更多地融入了现代人对自然与健康的关注,许多人在这一天参与户外活动,或是与家人一起享受传统的美食。

在中国,冬至已经不仅仅是一个农耕节气的象征,更是家庭团圆的日子。许多家庭会聚在一起,享受丰盛的冬至饭,尤其是饺子、汤圆等传统食物,这些习俗让节庆的意义更加深远。

通过分析这些节庆的起源、传统与现代传承,我们可以看到,不同文化和历史背景下的节庆活动各具特色,但它们都强调了人类与自然、家庭与社区之间的紧密联系。无论是古代农耕社会的冬至,还是如今全球化背景下的圣诞节,它们都承载着深厚的文化内涵,反映了人们对生命、季节和信仰的尊重与传承。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气