傣族农耕节庆:时令与节气的深刻影响

在热带雨林中的傣族人民,历来依靠大自然的规律来安排农事活动。在这个充满着神秘与智慧的民族中,节庆不仅是宗教和文化的体现,更是与时令与节气紧密相连的农耕活动。每个节庆的起源和发展都与自然现象息息相关,傣族的农耕节庆是他们与大自然和谐相处的象征。

傣族节庆的农耕与天文起源

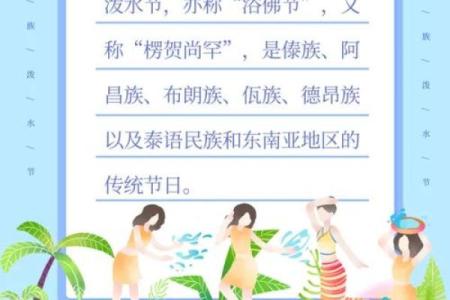

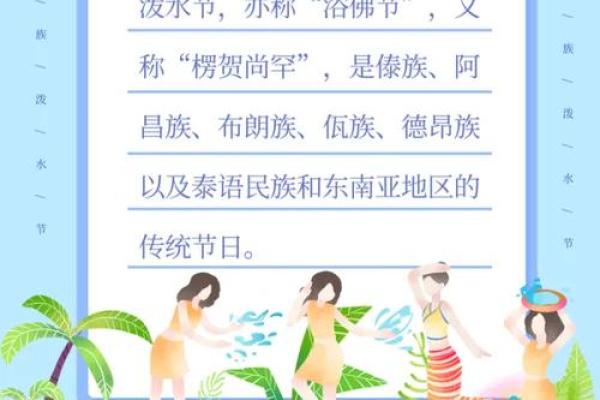

傣族的节庆深受农耕与天文的影响。最具代表性的便是“泼水节”,这一节庆不仅是傣族人民的传统节日,更是与农耕周期紧密相连的活动。根据傣族的历法,泼水节通常在每年阳历4月中旬举行,这一时期恰逢农忙前的春季,标志着新一轮播种季节的到来。泼水节象征着洗净一切晦气,迎接新的耕作季节。

在古代,傣族人民通过观测星象和天象变化来决定耕作和节庆的时间。例如,太阳和月亮的交替周期、雨季的到来等都对农业生产至关重要。傣族的农耕历法,与传统的天文知识紧密结合。泼水节、火把节等节庆,正是依据天文规律和季节变化安排的。

传统习俗与节庆活动

傣族的传统习俗深受农业文化的影响,节庆期间的饮食和活动都与自然变化息息相关。在泼水节上,傣族人民不仅会互相泼水以祈愿来年丰收,还会进行丰富的饮食活动,尤其是糯米和香蕉叶制成的传统美食,如傣味酸汤和竹筒饭,都是节庆期间的主打。这些食品通常与农作物的收获有关,象征着丰收与祝福。

另外,火把节也是傣族重要的节庆之一,通常在农忙的夏季举行。火把节既有宗教的仪式感,也有农耕社会对丰收的期许。人们点燃火把,围绕火堆跳舞,庆祝一年辛勤劳作的成果。火把节还包含了求雨仪式,借助火把的光芒和舞蹈,祈求大地润泽、农业丰盈。

历史案例与现代传承

在傣族历史上,泼水节作为最具代表性的农耕节庆之一,至今已有上千年的历史。通过历史文献记载,早期的泼水节便与天文历法及农业周期紧密相连。例如,唐代的《元和志》就提到过类似的农耕节庆活动,表明傣族人民在当时就已经利用天文现象来安排农事活动。这些节庆不仅反映了当时的社会生活方式,也展示了傣族人民对自然规律的深刻理解和尊重。

进入现代,虽然农业生产方式有所变化,但傣族的传统节庆依然保留着许多历史的烙印。现代傣族人仍然通过泼水节、火把节等活动来传承他们的农耕文化,并在这些节庆中注入了更多现代元素,如文艺演出和旅游活动,使得这些传统节庆更加具有当代意义。特别是在泼水节期间,节庆已经成为吸引游客的盛大活动,除了传统的泼水仪式,现代社会还加入了如音乐会、舞蹈表演等活动,让这项古老的节庆焕发出新的生机。

虽然现代技术和文化不断变革,但傣族的农耕节庆依然在社会中占据着重要地位,成为了民族文化认同和传承的重要载体。这些节庆不仅体现了傣族人对大自然的尊敬,也表现了他们在现代化进程中如何保持文化根脉,传承着古老的农耕智慧与天文知识。

傣族农耕节庆的演变,不仅是一段历史的见证,更是民族文化在现代社会中的复兴和延续。

起名大全

最近更新

- 2025年04月30日是否为结婚好日子? 办婚礼是好日子吗?

- 2025年农历四月初三是否符合结婚吉日? 办喜事行不行?

- 从冬至到圣诞:十二月节庆大揭秘

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 订婚结婚能行吗

- 2025年05月04日能否作为动土黄道吉日? 动土修造能算好日子吗

- 2025年05月18日装修是黄道吉日吗? 装修开工吉日宜忌

- 2025年10月24日几点买卖经营最合适 买卖经营吉时查询

- 2025年10月24日几时财神爷祭拜最好 财神爷祭拜几点是吉时

- 2025年10月24日几时道路修建最好 道路修建吉时查询

- 2025年10月24日几时雇佣保姆最好 雇佣保姆几点几分是吉时

- 2025年10月24日几点分开居住最合适 分开居住吉时查询

- 2025年10月24日几点割蜜最好 割蜜几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气