从节日风俗看各民族的历史与文化演变

在中国广袤的土地上,各民族的文化交融,形成了丰富多彩的节日风俗。这些节日风俗不仅是人们欢庆的时刻,更是各民族历史与文化的载体。通过节日风俗,我们可以窥见各民族的历史脉络,感受他们的文化底蕴。

农耕文化:丰收的喜悦

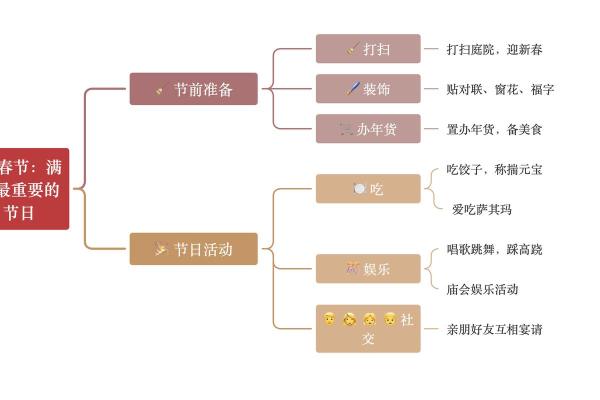

中国是一个农耕大国,农耕文化深深植根于各民族的心灵。在众多节日中,最具代表性的莫过于春节。春节起源于古代的祭祀活动,后来逐渐演变为庆祝丰收、祈求新的一年吉祥如意的重要节日。

春节的传统习俗丰富多彩,如贴春联、放鞭炮、拜年等。其中,贴春联寓意着辞旧迎新,放鞭炮则寓意着驱邪避凶。这些习俗反映了农耕文化中丰收的喜悦和对新年的美好祝愿。在《礼记》中就有记载:“春祭,以祈年谷。”可见,春节与农耕文化密切相关。

天文文化:对自然的敬畏

除了农耕文化,天文文化也在节日风俗中有所体现。中秋节就是一个典型的例子。中秋节起源于古代的月亮崇拜,后来演变为庆祝团圆、祈求平安的节日。

中秋节的传统习俗有赏月、吃月饼等。赏月寓意着对自然的敬畏,吃月饼则寓意着团圆。在《诗经》中就有“明月几时有,把酒问青天”的诗句,表达了人们对月亮的喜爱和敬畏。

饮食文化:独特的地域特色

节日风俗中的饮食文化也是各民族历史与文化的缩影。以端午节为例,端午节起源于古代的驱邪避疫活动,后来演变为纪念屈原的节日。

端午节的传统习俗有赛龙舟、吃粽子等。粽子是端午节最具特色的食品,其形状和馅料各具特色,反映了不同地域的饮食文化。在《楚辞》中就有“楚人悲秋,吴人悲春”的描述,反映了端午节在楚地有着悠久的历史。

传承与发展:节日的魅力

节日风俗是各民族历史与文化的瑰宝,它们在传承中不断发展。如今,随着社会的发展,节日风俗也在不断创新。例如,春节的庆祝方式从传统的拜年、放鞭炮逐渐演变为网络拜年、发红包等。

节日风俗的传承与发展,不仅有助于弘扬民族文化,还能增进各民族之间的交流与融合。在新时代,我们应该珍惜这些节日风俗,让它们在传承中焕发出新的活力。

通过节日风俗,我们可以看到各民族的历史与文化演变,感受到他们的智慧与创造力。这些节日风俗如同一条条纽带,将各民族紧密地联系在一起,共同创造美好的未来。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 今日是纳财吉日吗 2025年9月22日当天纳财可不可以

- 春节的传统与文化:探索韩国新年的习俗与饮食

- 2025年9月28日几点地基施工最好 地基施工几点是吉时

- 今日是移柩吉日吗 2025年9月23日移柩当天黄历吉利吗

- 关咏荷的命运密码,误区解析:你错过的命理秘密

- 2025年9月28日几点开光最好 开光几点是吉时

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年9月27日今天窗帘陈设宜不宜

- 2025年9月28日几点挖水井最合适 挖水井几点几分是吉时

- 今日是移徙吉日吗 2025年9月24日移徙好吗

- 霍姓取坚韧不拔的名字,男孩名字有哪些诗意组合?

- 2025年9月28日几点打地基最好 打地基几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气