传承千年的习俗与文化相遇

在中国,传统文化与习俗源远流长,每一代人都在这片大地上汲取着智慧的养分,传承着丰富的文化和历史。许多习俗和传统活动,至今仍然深深地扎根于人们的生活中,体现了中华文化的博大精深。

农耕与天文:从农业到节令的传承

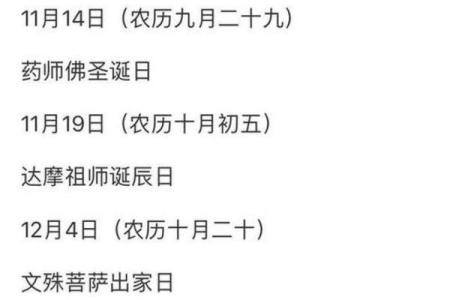

农耕文明是中华文化的根基之一。自古以来,中国的农民就以自然为师,根据天文现象与节令变化来安排生产生活。春耕秋收、四季更替,无不与天体运转息息相关。《周易》中的“天行健,君子以自强不息”,正是人们对天文运行规律的认知与尊重的体现。

在这一背景下,二十四节气的制定与传承,便成为了中国农耕文化的重要组成部分。每一个节气都对应着农业活动的不同阶段,例如,清明节前后,正是农民播种的时节,而冬至则标志着大多数农作物的收成完结。这些节令并不仅仅是天文现象的记录,更是一种与自然环境的对话,是古人根据天文历法安排的生活节奏,至今影响着现代的农事活动。

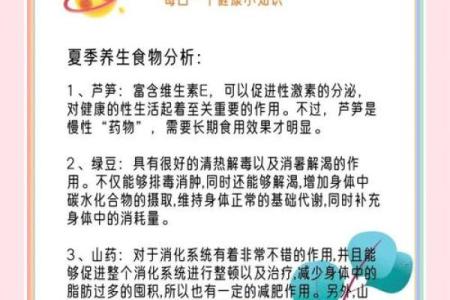

传统饮食与节庆活动:民俗的庆典与寄托

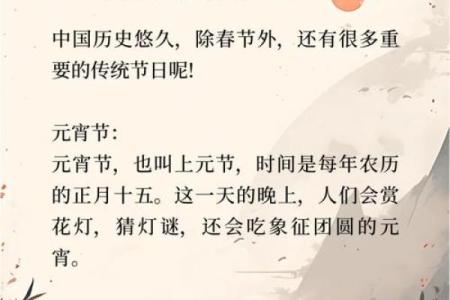

中国的传统饮食文化,往往与节庆活动紧密相关。每逢节日,家家户户都会精心准备特定的食品,这些食品不仅仅是为了食用,更是一种文化的表达和情感的寄托。无论是春节的饺子,还是中秋的月饼,背后都蕴含着深厚的文化意义。

例如,在春节期间,吃年夜饭是每个家庭的重要传统。年夜饭上的菜肴,如鱼、饺子、汤圆等,寓意着“年年有余”,祈愿新的一年能够顺利安康。而中秋节时,月饼的圆形象征着团圆与和谐,反映了古人对于家庭和睦与团结的重视。这些传统食品不仅是日常饮食的延续,更承载着千百年来对吉祥、幸福的期望。

在传统节庆活动中,还包含着许多与天文、季节变化相关的元素。如端午节的龙舟竞渡,最早源于对水神的祭祀活动,后来逐渐演变成了集体活动,体现了人民对自然力量的敬畏与尊重。这些活动,不仅加强了人们的社区归属感,还承载了对祖先智慧的纪念与尊崇。

文化的延续与创新

进入现代社会,传统习俗和文化依旧没有被遗忘,反而在新型的社会环境中焕发了新的活力。尤其是随着全球化的推进,许多古老的节庆活动在保持原有传统的同时,也融入了新的元素。

例如,在现代的春节期间,虽然传统的家庭聚会和年夜饭依旧是重头戏,但随着科技的发展,网络春晚、在线送红包等新形式的庆祝活动也应运而生。这些创新不仅让传统节日更具吸引力,也使得世界各地的华人可以通过现代通讯方式更好地保持与故乡的联系。

同时,传统的饮食文化也在现代的餐饮行业中得到了更广泛的推广与创新。不仅在国内,很多国外的餐厅也开始推出中式佳肴,越来越多的外籍人士开始了解并喜爱中国的美食文化。中国的传统节令食品,如月饼、粽子,也成为了全球华人社群的重要象征,展现了中华文化的全球影响力。

这些现代传承不仅延续了古老习俗,也通过创新形式,让更多的人能够体验和感受到传统文化的魅力。这种文化的延续不仅仅是对过去的缅怀,更是在新世纪背景下对传统与现代的完美结合。

起名大全

最近更新

- 2025年9月29日几点扫墓最合适 扫墓吉时查询

- 今日是训练牛马吉日吗 2025年9月24日训练牛马宜不宜

- 2025年9月29日几点因公出行吉利 因公出行吉时查询

- 今日是送聘礼吉日吗 2025年9月26日送聘礼好不好

- 2025年9月30日几时订立契约最好 订立契约吉时查询

- 今日是退隐山林吉日吗 2025年9月22日退隐山林适合吗

- 2025年农历四月初七动土日子合黄道没? 动土建房合不合适?

- 2025年9月30日几时墙面粉刷最好 墙面粉刷吉时查询

- 今日是过满月吉日吗 2025年9月27日过满月好吗

- 2025年9月30日几点修理水管吉利 修理水管吉时查询

- 传承千年的习俗与文化相遇

- 今日是迁移祖坟吉日吗 2025年9月28日迁移祖坟这天能吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气