儿童节,习俗传承与现代教育的双重影响

在我国,儿童节是一个充满欢乐和温馨的日子。这一天,孩子们可以尽情享受各种礼物和活动,感受到来自家人和社会的关爱。然而,在欢庆的同时,我们也不应忽视儿童节背后的文化内涵和传承。本文将围绕儿童节的起源、传统习俗以及习俗传承与现代教育的双重影响展开论述。

一、儿童节的起源

儿童节的起源可以追溯到农耕社会。在古代,人们认为儿童是国家的未来,因此非常重视儿童的成长和教育。据《礼记》记载:“男子二十而冠,女子十五而笄。”这表明古代社会对儿童教育的重视程度。此外,天文因素也对儿童节的起源产生了影响。古人认为,每年农历五月初五是“端午”,是太阳到达黄经75度的时候,这一天阳光充足,万物生长,非常适合儿童成长。

二、传统习俗

1. 饮食习俗

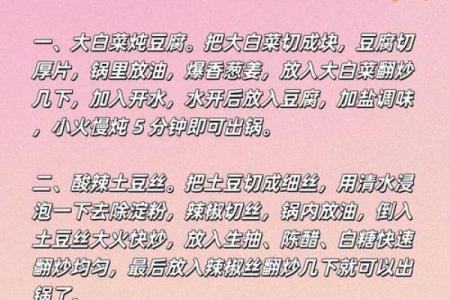

在儿童节这一天,各地都有独特的饮食习俗。例如,在北方,人们会为孩子准备粽子、绿豆糕等美食;在南方,则会制作五色糯米饭、艾粑粑等。这些美食不仅寓意着对儿童的祝福,还承载着丰富的文化内涵。

2. 活动习俗

儿童节期间,各地会举办丰富多彩的活动,如游园会、文艺演出、亲子运动会等。这些活动旨在让孩子们在欢庆的同时,培养他们的兴趣爱好,提高综合素质。

三、习俗传承与现代教育的双重影响

1. 传承

习俗传承是儿童节文化内涵的重要组成部分。在现代社会,家长和学校应重视对传统习俗的传承,让孩子们在欢庆儿童节的同时,了解和感受传统文化的魅力。例如,家长可以带孩子去参观博物馆、观看传统戏剧,让他们在潜移默化中接受传统文化的熏陶。

2. 现代教育

现代教育强调全面发展,注重培养学生的创新精神和实践能力。在儿童节期间,学校和家庭可以结合传统习俗,开展丰富多彩的教育活动。例如,组织学生制作传统手工艺品、学习传统音乐舞蹈,让他们在实践中感受传统文化的魅力,提高综合素质。

以端午节为例,学校可以组织学生参观龙舟制作过程,了解端午节的由来和习俗。在活动中,学生不仅能够体验到传统文化的魅力,还能提高动手能力和团队合作精神。

儿童节作为我国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵。在现代社会,我们既要传承传统习俗,又要结合现代教育,培养孩子们的全面发展。只有这样,才能让儿童节成为孩子们成长道路上的美好回忆。

起名大全

最近更新

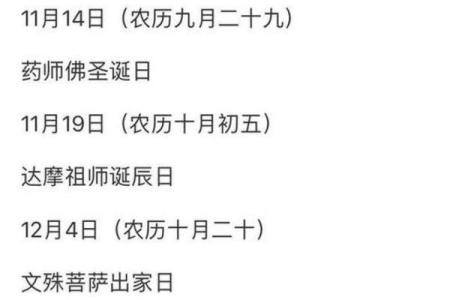

- 2025年9月29日几点适合寺庙建造 寺庙建造吉时查询

- 性格重塑之路:五行格局如何改变,成就更好的自己?

- 今日是起建地基吉日吗 2025年9月24日起建地基是不是好日子

- 2025年9月30日几点安放香炉最好 安放香炉吉时查询

- 今日是送葬仪式吉日吗 2025年9月28日是不是送葬仪式好日子

- 2025年05月04日动土是上上吉时吗? 今日动土修造合适吗?

- 2025年9月30日几时喷洒农药最好 喷洒农药几点几分是吉时

- 今日是采购货物吉日吗 2025年9月21日采购货物是不是好日子

- 2025年9月30日几时认养子女最好 认养子女几点是吉时

- 五行格局揭秘:金水木三者的性格解析与如何巧妙运用

- 的养生秘密,如何调整身体迎接夏日气候

- 命运密码解密:命理羊的暗藏玄机,如何从八字看清未来走向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气