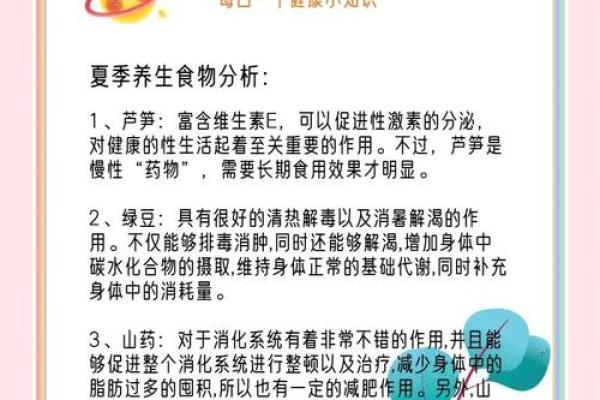

的养生秘密,如何调整身体迎接夏日气候

夏季的气候特征是炎热且湿润,气温升高容易使人体感到疲劳,甚至影响健康。如何在这种环境下调整身体,保持良好的生理状态,便成了养生的关键。通过分析传统文化中的养生方法,可以发现许多智慧,帮助我们在现代生活中继续传承这些经验。

农耕与天文的起源

夏季的养生观念深受农耕文化和天文变化的影响。自古农耕社会就与四季变化密切相关,农民根据季节的不同调整作息与饮食,以保持身体的健康。天文历法中的“夏至”是一个重要的标志,代表着一年中最热的时期。根据传统的天文观测,夏至过后,白昼最长,夜晚最短,此时阳气最盛,容易伤及人体的阴气,因此需要采取适当的养生措施。

这一理论最早出现在《黄帝内经》中,书中指出:“春夏养阳,秋冬养阴”,这意味着夏季应当注重保持身体的阳气,避免过度消耗体力与精力。因此,传统的养生方法强调夏季饮食要清淡、清凉,多食用应季的水果与蔬菜,保持体内的湿气与热量平衡。

传统习俗中的饮食与活动

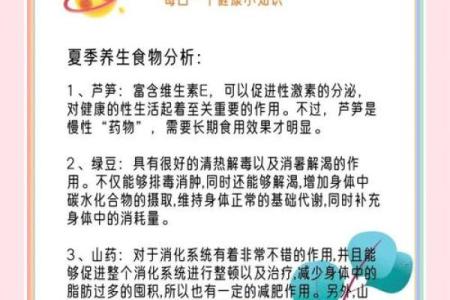

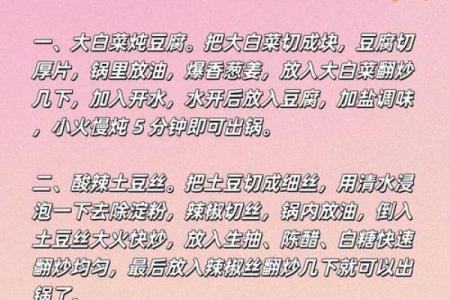

在传统习俗中,夏季养生常常伴随着饮食与活动的调整。例如,在中国的传统饮食文化中,夏季最常食用的是各种具有清凉作用的食物,如绿豆汤、西瓜、苦瓜等,这些食物有助于清热解毒,补充身体所需的水分。此外,中医提倡的“暑湿困脾”的理论也影响了许多传统饮食习惯,尤其是在南方地区,常有食用咸梅菜、酸菜等开胃消暑的食品。

除了饮食外,传统活动中也有许多帮助身体适应炎热夏季的方式。如古代在夏至前后有“浴兰汤”或“蒲扇消暑”的习俗,这些活动不仅是生活方式的一部分,还能帮助身体去湿祛热。通过这些活动,人们能够保持体内外的平衡,减少暑湿对身体的负担。

结合生活与科技

随着时代的发展,现代社会在继承传统养生智慧的基础上,也通过科技手段改善了夏季养生的效果。今天,虽然没有古代的“浴兰汤”和“蒲扇”,但人们依然注重在夏季保持身体的舒适。例如,现代医学提倡“适应性运动”,强调适量的运动有助于增强身体的代谢能力,夏季尤其需要注重避免剧烈运动造成的过度疲劳。

现代人在饮食方面,越来越倾向于使用更为科学的食谱,结合时令蔬果,注意饮食中的营养平衡和补水。在炎热的夏季,空调、风扇等科技设施也成为调节体温的重要工具。此外,随着人们对养生的重视,一些现代的健身与养生馆也开始提供根据季节变化定制的课程,帮助人们更好地适应不同季节的气候变化。

通过历史的传承和现代的智慧结合,我们能在享受夏季的同时,保持身体的健康与活力。夏季养生并非一时的应急之策,而是应当融入日常生活中,注重饮食的调理、运动的适度和生活的规律,使身体始终处于最佳状态。

起名大全

最近更新

- 今日是趋向乾位吉日吗 2025年9月29日趋向乾位是不是好日子

- 2025年9月30日几时观赏鱼购买最好 观赏鱼购买吉时查询

- 今日是道路修建吉日吗 2025年9月23日道路修建好不好

- 2025年9月29日几点适合安门 安门几点是吉时

- 女孩用文字取名的寓意解析及五行属性应用

- 今日是酬神祭祀吉日吗 2025年9月24日酬神祭祀是不是好日子

- 2025年9月30日几时举行笄礼最好 举行笄礼吉日吉时查询

- 今日是送葬仪式吉日吗 2025年9月25日是不是送葬仪式好日子

- 2025年05月14日搬家算不算好日子? 今日搬家入宅合适吗?

- 2025年9月30日几时举办成人礼最好 举办成人礼几点几分是吉时

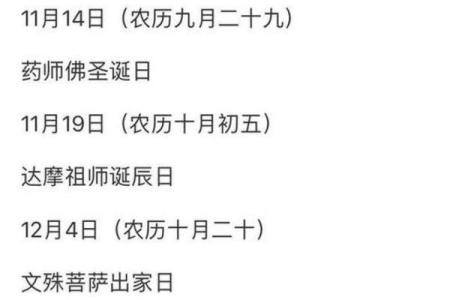

- 今日是道教法事吉日吗 2025年9月30日道教法事是不是最合适的日子

- 2025年9月29日大扫除清洁在几点吉利 大扫除清洁的吉时是几点

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气