从农耕视角看国庆节的历史渊源

国庆节作为一个盛大的节日,已成为全国人民共同庆祝的时刻。然而,其深厚的历史渊源中,农耕文化的影响尤为显著。从古代农耕社会的角度来看,国庆节不仅是庆祝丰收和祭天的日子,也是自然与人类关系的体现。

农耕与天文的结合

农耕文明的发源地深深根植于自然界的变化中。国庆节所在的10月,是秋季的丰收时节。这个时节在古代中国的农业社会中,往往标志着农作物的收获完成,意味着一年的辛勤劳动得到了回报。因此,古人通过天文现象来划分季节,而秋分是一个重要的节点。在这个时期,白昼与黑夜平衡,象征着天地之间的和谐与均衡。对于古代农民来说,秋分的到来也意味着大规模的庆典时刻——祭天、祈丰收等活动。与国庆节的庆祝形式不谋而合,节日的设立自然而然成为了对自然的礼赞和对农业成就的庆祝。

汉代的“秋社”祭祀

汉代是中国农耕社会的鼎盛时期,秋季的“秋社”祭祀活动便是与国庆节相似的历史前身。每年秋季,汉朝的农民都会举行盛大的秋社祭祀,向天神和土地神祈求丰收与安康。这个仪式不仅仅是为了感谢天神的恩赐,更是表达对自然界敬畏与感激的方式。秋社的举行通常在秋分之后,体现了农民对自然节律的尊重和顺应。在当时,这种活动是对农耕生产力的最高礼赞,类似于今天我们庆祝国庆节时的欢庆气氛。尽管“秋社”逐渐消失在历史长河中,但它对现代节日庆典文化的影响依然可见。

唐代的“中秋节”与国庆节的联系

虽然“中秋节”本身并非直接与国庆节挂钩,但它同样根植于农耕社会的天文观念中。唐代的中秋节,是秋季收获后的庆典,农民通过观赏月亮、团圆吃月饼等活动,庆祝丰收并感谢自然的馈赠。而这一时期的农耕社会,尤其注重农田的管理与季节的变化,节令性非常强。唐代的皇帝和百姓们会在这时举办盛大宴会,尽享丰收的喜悦。这与今天国庆节在文化和礼仪上有所呼应,都是一种表达对自然、对国家、对社会成果的感恩和庆祝。

国庆节的庆祝活动

随着时间的流逝,国庆节的庆祝方式逐渐从单纯的农业祭祀转向了更具现代感的庆典形式,但农耕文化中的敬天、感恩、丰收等元素始终贯穿其中。如今的国庆节,不仅是庆祝国家的成立,也是全民参与的盛大活动。从大型的阅兵式到各地的文艺演出,再到与亲友共度的长假,大家共同庆祝这一历史时刻,感恩过去一年的辛勤工作与努力。现代社会的国庆节,虽然与农耕直接联系不大,但它依然保留了对“团圆”和“共庆”的传统价值观念。

从农耕视角来看,国庆节不仅仅是一个历史性纪念日,它的历史渊源与农业生产周期、天文变化密切相关,展现了中国古代人民与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 今日是起建地基吉日吗 2025年9月24日起建地基是不是好日子

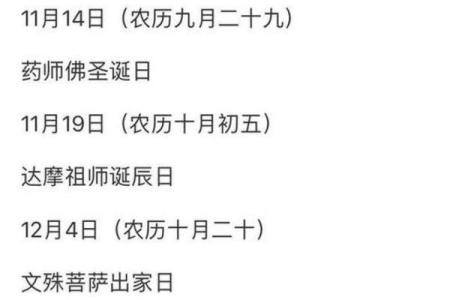

- 2025年9月30日几点安放香炉最好 安放香炉吉时查询

- 今日是送葬仪式吉日吗 2025年9月28日是不是送葬仪式好日子

- 2025年05月04日动土是上上吉时吗? 今日动土修造合适吗?

- 2025年9月30日几时喷洒农药最好 喷洒农药几点几分是吉时

- 今日是采购货物吉日吗 2025年9月21日采购货物是不是好日子

- 2025年9月30日几时认养子女最好 认养子女几点是吉时

- 五行格局揭秘:金水木三者的性格解析与如何巧妙运用

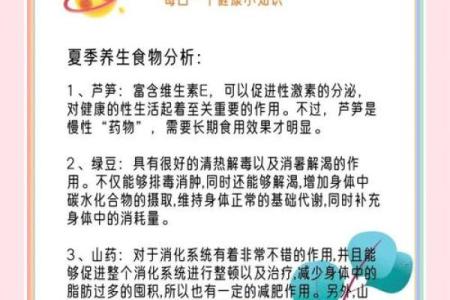

- 的养生秘密,如何调整身体迎接夏日气候

- 命运密码解密:命理羊的暗藏玄机,如何从八字看清未来走向

- 沙五行之谜:揭秘你的性格密码,如何突破格局?

- 八字命理的暗藏玄机:你忽视的误区竟然决定了未来的走向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气