二月十四日节气与节日的天文关联

二月十四日,常常被人们记住的是情人节,而在天文和农耕文化中,这一天也有着独特的天文背景和传统习俗。二月十四日正值二十四节气中的“立春”后的一段时间,季节交替之际,二月的天象与农业生产、节令变化息息相关。结合历史和现代的传承,二月十四日有着丰富的文化内涵与天文意义。

一、二月节气与农耕文化的渊源

在古代,农耕文化对中国社会生活影响深远。二月十四日通常位于农历的二月,而二月是立春后的一个重要时段。立春标志着春季的开始,意味着寒冬的结束和春耕的到来。根据天文观测,二月的气温开始回升,阳光逐渐增多,白天的时间变长,这为农民播种、耕作提供了适宜的气候条件。农历二月的节令变化,提醒着古人调整农事活动,顺应自然节律。

其中最为人们熟知的便是“惊蛰”,这是农历二月的重要节气之一,通常发生在3月5日左右。这一节气象征着冬眠的昆虫开始苏醒,气候转暖,万物复苏。而这一时节的天文现象,也在古代典籍中得到了关注。古人通过观察太阳的角度和日影的长短,掌握着气候变化的规律,并以此指导农业活动。

二、二月传统节日与活动

二月十四日,也是西方传统节日——情人节的日期。这一节日在古代并没有直接的农耕或天文渊源,但与中国古代的“元宵节”颇为相似,都是一个有着浓厚文化色彩的节日。元宵节是中国传统的节日之一,象征着春节的结束与春天的到来。古代人们通过放灯、吃汤圆、舞龙舞狮等活动庆祝这一节日,寄托着对春天的期待与对团圆的祝愿。元宵节通常在农历正月十五日,但其与天文的联系在于,正月十五日的月亮是全年最圆、最亮的,象征着圆满与吉祥。

情人节和元宵节有着异曲同工之妙,虽然起源不同,但都借着节日的庆祝方式,表达了对爱的渴望与对美好未来的期许。情人节的传承,尤其在现代社会中,已成为全球范围内的文化盛事,随着文化交流的加深,逐渐融入了更多的地方习俗和现代消费元素,成为了一种充满浪漫和市场热度的节日。

三、天文现象的影响与现代传承

天文现象一直对中国传统节日的日期选择有着深刻影响,尤其是与农耕相关的节气安排。古人通过对日月星辰的观察,确定了许多节令的日期。以“元宵节”为例,正月十五的满月代表着天文学中的“月圆”现象,这一自然现象也给古人带来了许多象征意义。

在现代社会,虽然科技已经让我们能够精确预测天文现象,但对天象的敬畏和对季节变化的关注,依旧存在于许多节日的庆祝活动中。例如,现代的情人节,尽管它的主要文化背景来源于西方,但人们依然借着这一天的庆祝方式,关注到了一些关于春天和爱的天文象征意义。在现代社会,节日的传承不再仅仅局限于传统的农耕生活,而是更加多元化,既有传统文化的延续,也有现代生活方式的创新。

二月十四日的天文背景,既是对自然界变化的反映,也是对人类文明的深刻注解。从古至今,天文现象与节令之间的紧密联系,推动着节日的传承与演变,让这一日期承载着更多的文化内涵。

起名大全

最近更新

- 姓吉取儒雅谦和的名字,女孩名字怎样取更有智慧?

- 今日是遇见重要人物吉日吗 2025年9月23日遇见重要人物是好日子吗

- 2025年9月30日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 2025年农历四月十七搬家吉利吗? 今日乔迁新居好吗

- 今日是造屋建宅吉日吗 2025年9月25日造屋建宅当天可不可以

- 2025年9月30日几点修墓立碑吉利 修墓立碑吉时查询

- 今日是酝酿计划吉日吗 2025年9月22日是不是酝酿计划最合适的日子

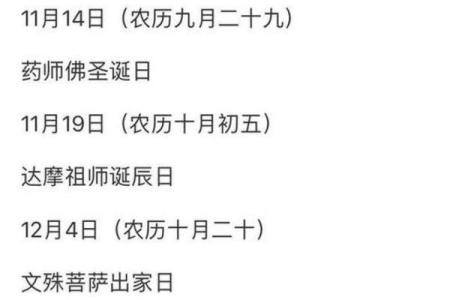

- 2025年9月29日几点适合寺庙建造 寺庙建造吉时查询

- 性格重塑之路:五行格局如何改变,成就更好的自己?

- 今日是起建地基吉日吗 2025年9月24日起建地基是不是好日子

- 2025年9月30日几点安放香炉最好 安放香炉吉时查询

- 今日是送葬仪式吉日吗 2025年9月28日是不是送葬仪式好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气