程序员节日与天文相似:节奏与规律的完美交织

在中国传统文化中,节日不仅仅是时间的标记,更承载着丰富的历史与文化内涵。无论是与农耕相关的节庆,还是与天文现象紧密相连的庆典,它们都展示了人们对自然规律的尊重与顺应。程序员节日虽然看似现代化的产物,但从某种角度来看,它与中国古老的节日有着相似的内在规律,体现了节奏与规律的完美交织。接下来,我们将从两个历史案例出发,探讨节日背后的起源、传统习俗及其对现代生活的影响。

春节与天文周期

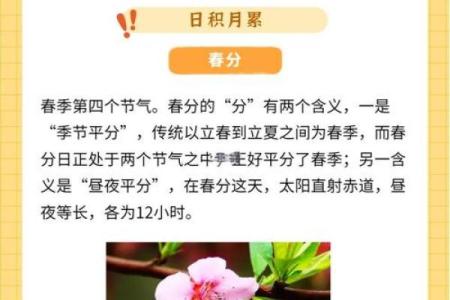

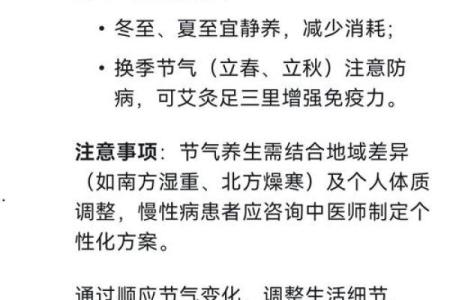

春节作为中国最重要的节日,起源可以追溯到远古的农耕社会。春节的日期并非固定,而是根据农历的变化而定,这与天文的运行息息相关。每年农历正月初一,恰逢冬季结束,春季到来,这一时节气象变化尤为显著。古人通过天象的变化,如冬至、春分等,来调整农业生产和节令安排。春节作为新的农耕周期的起始,象征着大地回春、万物复苏。

春节的传统习俗也与天文周期密切相关。例如,除夕夜的年夜饭是辞旧迎新的重要仪式,传统的年夜饭常常会准备饺子、鱼等食物,这些食物的寓意分别与“团圆”和“年年有余”相关,代表着对未来丰收的期望。而春节期间的舞龙舞狮、放鞭炮等活动,既是祈求风调雨顺、五谷丰登,也是在与自然节律的互动中寻求吉祥与安宁。

端午节与天文观察

端午节源于古代对天文现象的观察与农耕周期的结合。端午节定在农历五月初五,这一时间点接近夏至,太阳直射北回归线,天气炎热,气候变化对农作物的生长有着直接影响。在古代,农民通过观测天象来确定耕作的时节和调整作物的种植方式,而端午节的设立也有着天文周期的考量。

端午节的传统习俗包括赛龙舟和吃粽子,二者的背后也能找到天文和农耕的联系。赛龙舟的活动,据说最初源于古人祭水神,祈求风调雨顺、灾病远离。而吃粽子则与古人祭祀屈原的传统相结合,粽子的形状、食材、风味各地不同,但它们共同承载着对自然周期变化的理解与敬畏。端午节也因此成为了农耕文化和天文规律结合的一个重要节点。

程序员节日与传统节庆的联系

在现代社会,随着科技的飞速发展,程序员节日应运而生,虽然它与古代农耕和天文节日看似毫不相关,但它依然遵循着规律和节奏。程序员节日通常选择在4月25日这一日期,这一选择源自程序员社区的一种自嘲和庆祝,它象征着对编程工作的热爱与挑战。而程序员的工作节奏也在一定程度上与古代的节气周期相似,他们的工作生活往往充满了循环和规律——如迭代开发、版本更新等。

现代程序员在节日中的庆祝方式并不只是单纯的放松,而是通过技术交流、团队活动等形式,在繁忙的工作节奏中寻找片刻的放松与自我反思。就像古代节日中通过观察天象和调整农事来适应自然规律,程序员的节日也呈现出一种对工作与生活节奏的调节,体现了人与技术、人与自然的和谐共生。

从这几个历史案例中可以看出,无论是传统节日还是现代节日,它们都以各自的方式展现了规律和节奏在生活中的重要性。节日是社会文化的重要组成部分,而其中所蕴含的天文和自然规律,让人类在传承中不断与自然保持对话。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚避凶了没? 今天办喜事行不行

- 2025年9月27日几点购置资产最好 购置资产几点几分是吉时

- 今日是贴瓷砖吉日吗 2025年9月26日是不是最合适贴瓷砖的好日子

- 2025年9月28日几点分开居住最合适 分开居住吉时查询

- 今日是祭拜神灵吉日吗 2025年9月27日祭拜神灵好不好

- 2025年9月27日维修房门在几点最合适 维修房门的吉时是几点几分

- 今日是移徙吉日吗 2025年9月29日移徙好吗

- 今日是祈求财富吉日吗 2025年9月21日祈求财富这天能吗

- 2025年9月27日几点适合屋脊合拢 屋脊合拢吉时查询

- 2025年9月27日几点订立婚约最好 订立婚约几点是吉时

- 今日是祭拜神灵吉日吗 2025年9月25日祭拜神灵好不好

- 2025年9月28日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气