侗族四季养生:与自然和谐共生的智慧

侗族的养生智慧源远流长,结合自然变化和天文气候,形成了一种独特的四季养生文化。通过与大自然和谐共生,侗族人世代传承着独特的生活方式。侗族四季养生不仅在饮食、活动上体现出与自然环境的紧密联系,还根植于农耕文化和天文观测中。

起源:农耕文化与天文观测

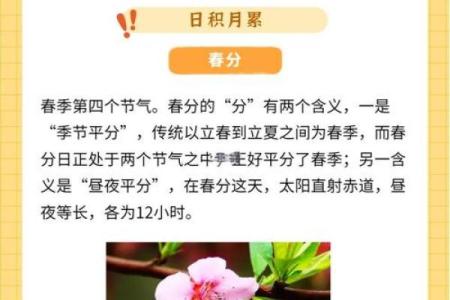

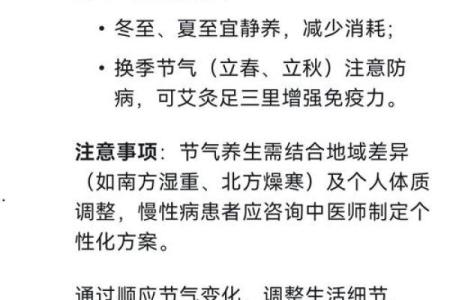

侗族的四季养生理念深受农耕文化的影响。在农耕社会,侗族人民不仅依赖于天时地利的变化,还通过观察天象来安排生产和生活。天文的变化,如太阳的升降、四季的更替,直接影响到农田的耕作时间和农作物的生长周期。而侗族的四季养生,正是根据这一农耕活动的规律,制定了相应的生活方式。每个季节的气候特点、气温变化、农田的耕作状况,都促使侗族人调整饮食和活动安排,以保持身心的平衡。

例如,春季温暖湿润,正是植物生长的时节,侗族人常在此时注重养肝,选择清淡的食物,增强身体的代谢功能。而在秋季,天高气爽,气候干燥,人们则会通过食用滋补的食物来润肺,适应干燥的天气。

传统习俗:饮食与活动的智慧

侗族的四季养生,饮食习惯与活动方式始终围绕着天时地利展开。春季,侗族人民喜欢吃青菜、豆腐等清爽的食物,这不仅能够帮助身体排毒,还能提高免疫力。而在夏季,饮食则偏向于凉性食品,如绿豆汤、凉茶等,帮助身体降温,避免过热的气候带来的不适。

除了饮食,侗族人在各个季节还注重通过不同的传统活动来调节身心。春季是耕种的开始,侗族人常进行集体劳动,以增进体力和与他人的联系;夏季则是侗族传统节日的高潮,常有丰富多彩的节庆活动,通过舞蹈和歌唱来表达心情,增强身体的活力。

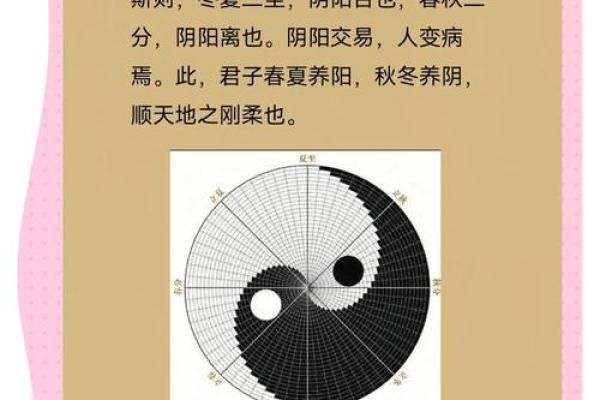

《黄帝内经》中的四季养生

《黄帝内经》是中国古代的医学经典,虽然它的内容涵盖了中医理论,但也有许多关于四季养生的指导原则。书中提到,“春三月,此为发陈,气至者生,养生者宜保和。”这一理论与侗族的春季养生不谋而合,强调春季为养生的关键期,应顺应自然气候,注重清淡和调理体内的肝气,帮助身体焕发新生。

侗族的端午节

侗族的端午节不仅仅是纪念屈原的节日,更是一个深具养生意义的节令。端午节恰逢夏季,气候湿热,侗族人民常在此时食用以艾草、菖蒲为主料的粽子。这些食材具有清热解毒、驱除湿气的作用,符合当时季节的养生需求。此外,端午节期间,侗族还进行龙舟赛等体育活动,不仅有助于身体健康,也增进了社区的凝聚力。

科技与传统的结合

在现代,侗族的四季养生文化依然被传承和发扬光大。随着科技的发展,侗族人民开始利用现代农业技术来更好地调整饮食结构和生产方式。在春季和秋季,现代侗族农民不仅依据传统的天文观测调整耕种时间,还引入了温控技术来调节农田气候,从而确保农作物的最佳生长状态。

同时,随着互联网的普及,侗族的传统节庆和养生文化也被更多人所了解。侗族的传统食谱和节令活动通过线上平台广泛传播,吸引了更多年轻一代的关注和实践,使得这种与自然和谐共生的养生智慧,得以在现代社会中焕发新的生机。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 今日是纳财吉日吗 2025年9月22日当天纳财可不可以

- 春节的传统与文化:探索韩国新年的习俗与饮食

- 2025年9月28日几点地基施工最好 地基施工几点是吉时

- 今日是移柩吉日吗 2025年9月23日移柩当天黄历吉利吗

- 关咏荷的命运密码,误区解析:你错过的命理秘密

- 2025年9月28日几点开光最好 开光几点是吉时

- 今日是窗帘陈设吉日吗 2025年9月27日今天窗帘陈设宜不宜

- 2025年9月28日几点挖水井最合适 挖水井几点几分是吉时

- 今日是移徙吉日吗 2025年9月24日移徙好吗

- 霍姓取坚韧不拔的名字,男孩名字有哪些诗意组合?

- 2025年9月28日几点打地基最好 打地基几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气