传统节日与现代生活结合,十一月的文化传承

每年的十一月,是季节变化的过渡期,阳光逐渐温和,寒冷的气息逐渐渗透。这个月份承载着丰富的文化遗产,特别是与农耕和天文息息相关的传统节日。这些节日的起源与古人的生存智慧密不可分,尤其是在农业文明背景下,它们不仅影响着当时的生活方式,也在现代社会中得到了传承和创新。

农耕起源的节令——立冬

立冬是二十四节气中的第19个节气,标志着冬季的开始。在古代中国,立冬是一个与农耕息息相关的重要节令。由于气候的变化,古人根据天文现象和自然环境的规律,安排了丰富的农业活动。这一时期的农民要及时储备粮食,准备过冬。而这一节气的文化习俗,至今仍在许多地方得到传承。

例如,在立冬这一天,很多地方有“吃饺子”的习惯,这与“冬至不端饺子碗,来年必定肚肚宽”的说法息息相关。饺子的形状像耳朵,象征着防寒、保暖,寓意着冬季能“听见”丰收的声音。此外,立冬时也常见的习俗有吃“羊肉”或“狗肉”的传统,古人认为羊肉能够补充冬季所需的阳气,帮助身体抗寒。

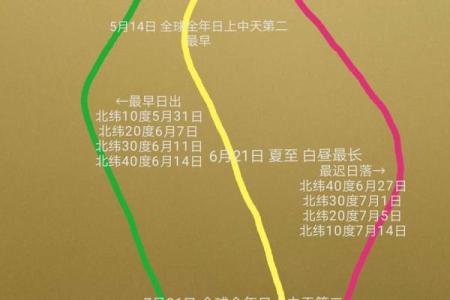

天文与节令的互动——小雪

小雪是冬季的第二个节气,通常出现在十一月下旬,标志着降雪的开始。这个节气的起源与天文变化密切相关,古人根据太阳的角度和日照长度推算出冬季的气候特征。小雪是气温下降、寒冷逐渐加剧的信号,因此传统上有很多应对寒冷的活动。

在历史上,小雪节气时,农民会进行一系列的准备工作,例如“冬耕”和“蓄水防冻”。这些活动直接与冬季的生产生活紧密相连。在古代文献中,如《农政全书》中提到过“小雪时节,备冬煤、冬衣”等事项,这些记录体现了古代社会对季节变化的敏感与应对智慧。

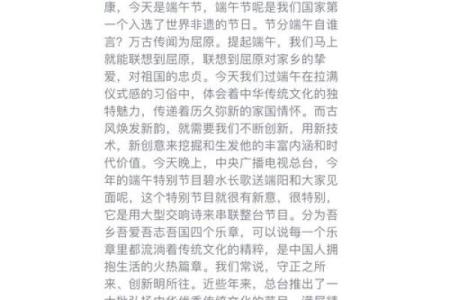

现代传承——民俗与现代生活的融合

尽管传统节日的许多习俗与现代社会的生活节奏有所不同,但依然有不少传统习俗在现代社会中焕发出新的生命力。例如,立冬与小雪的传统习俗虽然经历了历史的演变,但依旧保持了节令的特征。如今,人们仍然会在立冬这天享受一顿饺子宴,或者围坐在餐桌前吃上一顿温暖的羊肉火锅。随着健康观念的提升,许多人开始关注食材的搭配,加入了更多新鲜的蔬菜和时令食材,体现了现代人对传统的创新与改良。

此外,现代社会的科技进步使得天文与节令的关系更加清晰。通过手机应用和智能设备,大家可以精准地知道每一个节气的开始和结束时间,这种便利使得古老的节令变得更加贴近生活。尽管许多人不再依赖节气来安排农事,但仍会在节气来临时,通过各类文化活动,如传统庙会、手工艺市场等,来体验和弘扬传统文化。

无论是立冬时吃饺子,还是小雪时举行的家庭聚会,这些传统习俗不仅仅是对古人智慧的回顾,更是现代人文化身份的一部分。它们在新时代的背景下,不断地与现代生活进行对接与融合,形成了一种全新的文化传承方式。这种传承,不仅仅是对节气和食物的延续,更是对古老文化的敬仰与传递。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初七动土是上上吉时吗? 今日动土建房好吗

- 从田间到餐桌:粮食节日如何影响我们的饮食文化

- 2025年04月27日是否宜开业? 开业有没有问题?

- 男孩名字带桐字:现代简约风格vs古典雅致风格

- 的天文奇观:探秘这一天的星象变化

- 想给卞姓宝宝起个蕙质兰心的名字,女孩名字怎么取好?

- 2025年农历四月初三是否为结婚黄道吉日 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年04月28日提车合良辰吗? 提车吉日宜忌查询

- 姓霍文雅韵的女孩名字,如何取才显大气?

- 今天适合结婚喜宴吗 2025年9月13日结婚喜宴日子好吗

- 今天适合开业宴吗 2025年9月13日开业宴是不是黄道吉日

- 今天适合迁移神位吗 2025年9月13日迁移神位是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气