的天文奇观:探秘这一天的星象变化

在浩瀚的宇宙中,每一颗星星的轨迹和变化都与地球上的人类生活息息相关。天文现象不仅影响着我们对自然界的认识,也深刻地融入了我们的文化和历史。星象变化,作为一种与天体运动密切相关的自然现象,早在古代就被先民们密切关注,并通过观察和记录形成了独特的文化习俗。

天文现象的起源与农耕文明的关系

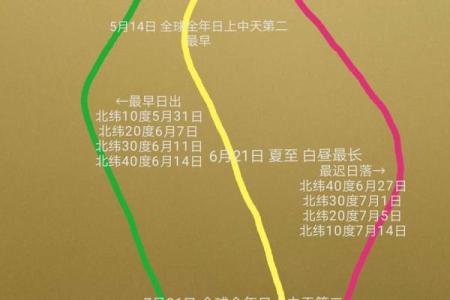

天文现象的起源与人类早期的农耕活动密切相关。在古代,农民们通过观察星象的变化来确定播种、收获的时节,星星和月亮的轨迹成为了他们日常生活的重要指南。例如,中国古代的二十四节气就是根据太阳在黄道上的位置变化而确定的,这一体系的形成深刻影响了农业社会的生产节律。星象的变化在农业社会中不仅是时间的指示,更是人们对自然规律理解的体现。

在这种背景下,天文现象不仅仅是天空中的自然现象,更承载了丰富的社会功能。农民通过天文现象预测季节的变化,帮助他们规划农业生产。例如,春分时节的太阳直射赤道,昼夜平等,是播种的最佳时机;而秋分时节,日照时间缩短,适合秋收。这种通过星象变化来调节农业生产的方式,成为了天文与农耕文明之间紧密的联系纽带。

传统习俗中的星象变化

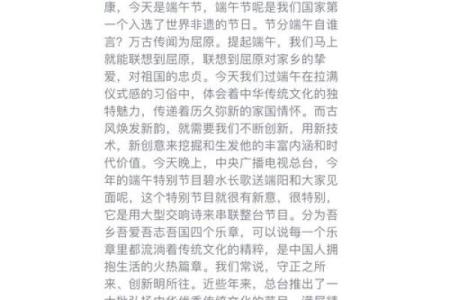

随着天文现象对农业生产的影响逐渐加深,它们也在民间形成了多种传统习俗和节庆活动。在中国,星象的变化常常与传统节日和庆典活动相结合,尤其在与月亮和太阳相关的节庆中尤为明显。中秋节便是一个典型的例子。这个节日源于农民对秋季丰收的庆祝,同时也是对月亮的敬拜。人们在这一天赏月、吃月饼,寄托着团圆和丰收的愿望。

在古代天文学家如郭守敬等人的研究下,中国古代的天文观测得到了深入发展。郭守敬通过精确的天文计算,修订了历法,确保了星象与农业生产的紧密结合。至今,中秋节仍然是人们通过星象变迁来表达自然敬畏与生活期盼的重要节日。

现代传承与星象文化

即使在现代,天文现象和星象变化依然对我们的生活产生深远影响,且在文化传统中继续得以传承。例如,每年的“天文日”或“星空观测活动”逐渐成为了现代社会的一部分,尤其是在科普教育领域,许多人通过参与这些活动来了解天文现象的奥秘,并将这种对星空的兴趣和敬畏传递给下一代。

现代社会虽然科技发达,农业生产方式已不再完全依赖天文现象,但星象的文化影响依然不可忽视。许多天文爱好者和学者仍然坚持观察和记录天文现象,他们不仅传承了古代的星象文化,也通过现代科技手段让更多人了解天文知识。星象观察已经不再局限于农耕生活的需要,而是成为了一种全球范围内的文化活动,带动了人们对宇宙奥秘的探索。

通过传统节庆与现代星象观测的结合,天文现象与人类的关系得到了进一步的发展和深化。从农耕社会到现代都市,星象的变化在我们的生活中依然占据着重要位置。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初七动土是上上吉时吗? 今日动土建房好吗

- 从田间到餐桌:粮食节日如何影响我们的饮食文化

- 2025年04月27日是否宜开业? 开业有没有问题?

- 男孩名字带桐字:现代简约风格vs古典雅致风格

- 的天文奇观:探秘这一天的星象变化

- 想给卞姓宝宝起个蕙质兰心的名字,女孩名字怎么取好?

- 2025年农历四月初三是否为结婚黄道吉日 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年04月28日提车合良辰吗? 提车吉日宜忌查询

- 姓霍文雅韵的女孩名字,如何取才显大气?

- 今天适合结婚喜宴吗 2025年9月13日结婚喜宴日子好吗

- 今天适合开业宴吗 2025年9月13日开业宴是不是黄道吉日

- 今天适合迁移神位吗 2025年9月13日迁移神位是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气