跟随天文节律,全年节日和气候变化的联系

随着四季的更替和天体的运行,许多节日的日期和庆祝活动与自然的变化紧密相连。从农耕文化到现代社会,节日的形式和意义逐渐发生了变化,但它们与气候的关系依然未曾改变。人们通过这些节日,感知并适应季节的更迭,与自然界的变化和谐共生。

春天的复苏与农耕起源

春天是万物复苏的季节,也是农耕文化最为重要的时刻之一。中国传统节日“清明节”便是在春天到来之际。清明节源于古代农耕社会,最初是为了纪念先祖和扫墓,以表达对祖先的敬意。随着时间的推移,清明节逐渐融入了许多与农业相关的传统活动,例如踏青、放风筝、祭拜祖先等,象征着春天的到来,寄托着人们对自然和生命的敬畏与感恩。

清明节的日期通常定在每年4月4日至6日之间,这个时节正是气候回暖、草木发芽的时刻,春雨绵绵,万物复苏。通过清明节的习俗,人们在祭祀祖先的同时,也为新一年的农耕做准备。祭扫活动和踏青的习俗,也让人们与大自然更加亲近,感受着气候变化对生活的深刻影响。

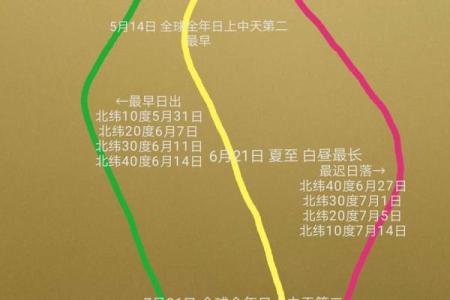

夏日的庆祝与天文观察

与春天的复苏不同,夏天是丰收的预兆,也是农业社会中最为忙碌的季节。中国传统的“端午节”便是在这个时候举行。端午节的历史悠久,最早可以追溯到战国时期,最为人知的传统则是纪念屈原的爱国精神。然而,这一节日的日期选择与天文和气候变化密切相关。

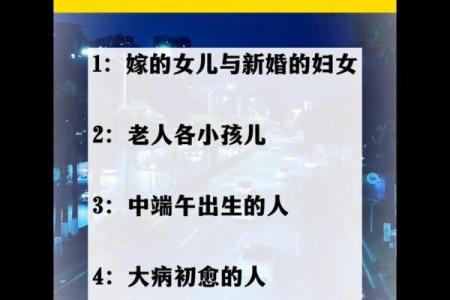

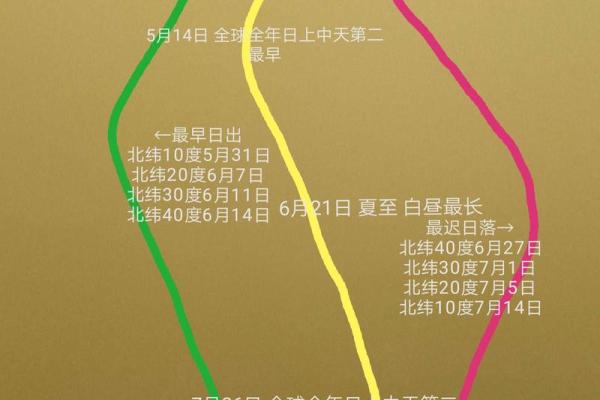

端午节的时间通常定在农历五月初五,这正是夏季开始、天气炎热的时节。此时,气候逐渐炎热,蚊虫滋生,疾病容易传播,因此端午节的传统习俗之一便是挂艾草、喝雄黄酒等,以驱邪避病。同时,划龙舟的活动也与这一季节的天文现象——夏至日的到来息息相关。夏至是太阳直射北回归线,白昼最长的时刻,划龙舟的竞赛象征着迎接光明与活力的到来,寓意着强烈的生命力和挑战精神。

通过端午节的庆祝活动,古人不仅庆祝天体的变化和气候的循环,还体现了人类智慧在应对自然环境变化中的独特方式。这些传统习俗不仅是文化的传承,更是对天文节律和气候规律的自然回应。

现代社会的节日传承

随着时代的变迁,现代社会的节日逐渐脱离了直接的农业联系,但许多节日依然保留了传统的元素,体现了人们对气候变化的敏感性和对自然规律的尊重。以“中秋节”为例,它是中国的传统节日之一,通常在农历八月十五日庆祝,这一日期紧随秋分,标志着秋季的到来,月亮最圆、最明亮,象征着团圆与丰收。

现代社会的中秋节虽然不再依赖农业活动,但它仍然体现了人类与自然节律的联系。人们会在这个节日里赏月、吃月饼、团聚,传达的是对家庭和团圆的向往,也折射出对自然变化的感悟。在这个特殊的日子里,月亮的明亮与秋季的气候变化相呼应,让人们在忙碌的生活中暂停片刻,感受四季轮回与时光的流转。

这些节日不仅仅是传统的传承,它们也让我们在现代生活中与自然保持着某种深层次的联系。无论是通过农耕的古老习俗,还是现代节日的庆祝形式,我们都在用自己的方式感知和适应着大自然的节奏。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初七动土是上上吉时吗? 今日动土建房好吗

- 从田间到餐桌:粮食节日如何影响我们的饮食文化

- 2025年04月27日是否宜开业? 开业有没有问题?

- 男孩名字带桐字:现代简约风格vs古典雅致风格

- 的天文奇观:探秘这一天的星象变化

- 想给卞姓宝宝起个蕙质兰心的名字,女孩名字怎么取好?

- 2025年农历四月初三是否为结婚黄道吉日 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年04月28日提车合良辰吗? 提车吉日宜忌查询

- 姓霍文雅韵的女孩名字,如何取才显大气?

- 今天适合结婚喜宴吗 2025年9月13日结婚喜宴日子好吗

- 今天适合开业宴吗 2025年9月13日开业宴是不是黄道吉日

- 今天适合迁移神位吗 2025年9月13日迁移神位是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气