端午节的天文启示与古老的文化传承

端午节作为中国传统节日之一,每年农历五月初五举行,已成为家喻户晓的文化符号。随着时间的推移,这个节日不仅融入了丰富的历史故事,还蕴含着深刻的天文启示与农耕文化的传承。在古人智慧的指引下,端午节的意义远远超出了其表面,成为了连接天文、农耕与民俗的纽带。

端午节的天文与农耕起源

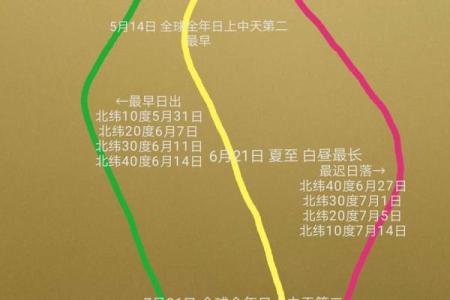

端午节的日期通常选在农历五月初五,这一时节恰逢阳气最盛的季节。古人认为,这一天正是天地之间阳气最强、阴气最弱的时刻,因此它在天文和农耕文化中具有重要地位。五月五日既是夏季的中点,又与太阳的运行规律密切相关。

在古代农业社会中,农民往往根据天象来决定播种和收获的时机。端午节的设定时间紧密与“夏至”前后相联系,古人认为在这一天,阳光最为充足,作物生长也最为旺盛,寓意着“立夏时节,农田作物生长得最好”。此外,端午节所对应的季节变化也反映出古人对天文的观察与总结,赋予了这个节日重要的农耕意义。

传统习俗与古代典籍中的记录

端午节的传统习俗丰富多彩,既有饮食,也有活动,其中最具代表性的便是吃粽子与赛龙舟。这些习俗的根源同样与古代的天文和农耕文化密切相关。

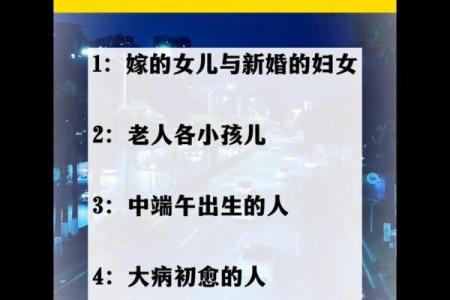

《礼记》曾提到,端午节这一天,农人要进行“驱邪避祟”的仪式,以保全夏季的农作物。粽子作为节日的代表食物,不仅仅是美味的象征,更有驱邪避灾、祈求丰收的寓意。古人用糯米包裹豆沙、肉类等食材,捆绑成粽,作为祭品或食物。这些食物的制作与食用,反映了古代社会对天时、地利、人和的深刻理解。

另一项传统活动便是赛龙舟,这一习俗可追溯至战国时期。根据《楚辞》中的记载,赛龙舟是为了纪念屈原而创立的,但其背后也蕴含着农耕文化的智慧。龙舟作为古代航行工具,在比赛中象征着对大自然的挑战,体现了人类与天象、自然之间的关系。龙舟竞渡不仅是为表达对屈原的纪念,更通过象征性活动,反映了古人对水源和航行时机的精确把握,展现了古代天文与航海的紧密结合。

现代端午节的传承与变革

尽管端午节的形式在现代社会中有所改变,但其文化内涵却得到了更广泛的传承。随着社会的发展,端午节逐渐超越了单纯的纪念性质,成为了一个全民参与的节日。现代的端午节虽然不再像古代那样严格依赖天文现象,但人们仍然在这一天通过吃粽子、赛龙舟等活动,延续了传统文化。

在今天,许多城市仍然会举行盛大的龙舟比赛和粽子制作活动。这些活动不仅弘扬了传统文化,更体现了现代人对天文和农耕精神的致敬。例如,一些地区会举办“龙舟赛”作为社区活动的一部分,通过这个平台,让更多的人了解端午节背后的天文意义和文化渊源。同时,随着粽子的多样化和创意化,现代人对这一传统食品的重新定义,展现了文化传承的灵活性与包容性。

端午节不仅是一个承载着古老传统的节日,也是天文与农耕文化的重要见证。通过这一节日,我们不仅感受到了历史的厚重,更体会到了天文、农业与民俗交织出的深刻意义。

起名大全

最近更新

- 姓霍文雅韵的女孩名字,如何取才显大气?

- 今天适合结婚喜宴吗 2025年9月13日结婚喜宴日子好吗

- 今天适合开业宴吗 2025年9月13日开业宴是不是黄道吉日

- 今天适合迁移神位吗 2025年9月13日迁移神位是适合的吉日吗

- 春分时节:天文与养生的完美结合

- 今天适合凿柱孔吗 2025年9月13日凿柱孔好不好

- 今天适合和解诉讼吗 2025年9月13日和解诉讼适合吗

- 今天适合池塘放水吗 2025年9月13日池塘放水是适合的吉日吗

- 跟随天文节律,全年节日和气候变化的联系

- 今天适合亲戚走访吗 2025年9月13日亲戚走访行不行是好日子吗

- 今天适合商业规划吗 2025年9月13日商业规划吉日吗

- 2025年04月28日提车是上上吉时吗? 提新车行不行?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气