从农耕到天文,节日历如何影响我们的日常生活

自古以来,我国的节日历源于农耕与天文,它们在日常生活中扮演着重要角色。通过传统习俗和饮食,节日历传承着丰富的文化内涵,影响着我们的日常生活。

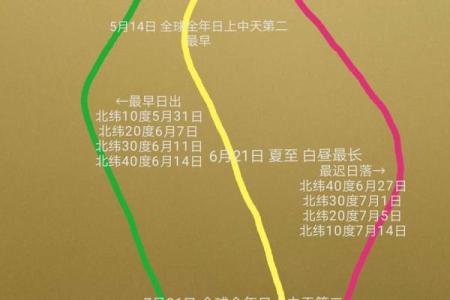

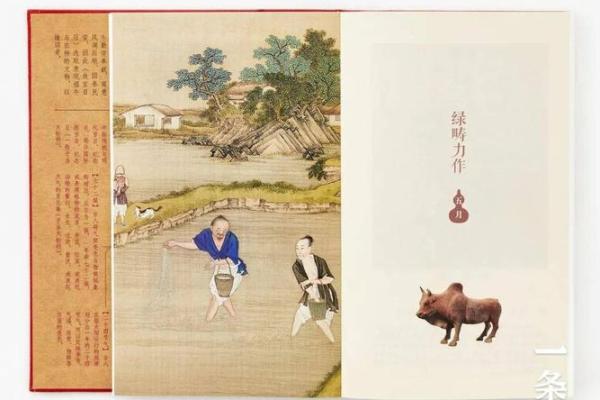

农耕文明是节日历的起源之一。在古代,人们根据农事活动的规律,确定了二十四节气。这些节气标志着农作物生长的周期,对于指导农业生产具有重要意义。在节气变化中,人们形成了各种传统节日,如立春、清明、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。这些节气不仅反映了农作物的生长规律,还影响着人们的饮食、活动等日常生活。

以春节为例,春节是农耕文明的产物。古时候,春节标志着农事活动的结束和新一年的开始。在春节期间,人们会举行各种庆祝活动,如放鞭炮、贴春联、包饺子等。这些活动既体现了农耕文化的特点,又表达了人们对新一年的美好祝愿。在饮食方面,春节期间,人们会品尝各种美食,如饺子、年糕、汤圆等,寓意着团圆、丰收和幸福。

其次,天文现象也是节日历的重要组成部分。古代先民通过观察天象,确定了各种天文节日,如中秋节、重阳节、冬至等。这些节日与天文现象密切相关,反映了人们对自然的敬畏和崇拜。

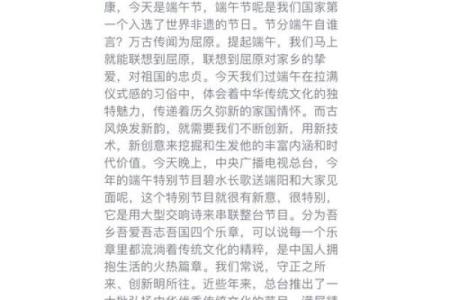

以中秋节为例,中秋节起源于古代的月神崇拜。在农历八月十五这一天,月亮最为圆满,人们通过赏月、吃月饼、猜灯谜等活动,表达对家人团圆的美好祝愿。中秋节不仅是一种天文节日,更是一种情感寄托。在饮食方面,中秋节的传统食品是月饼,寓意着团圆和幸福。

节日历对人们的日常生活产生了深远的影响。在传统习俗方面,节日历引导着人们的日常生活。如春节期间,人们会穿上新衣、拜年、发红包,表达对亲朋好友的祝福。在饮食方面,节日历促使人们品尝各种美食,如端午节吃粽子、中秋节吃月饼等。

在典籍和传承方面,节日历具有丰富的文化内涵。如《诗经》中有“七月流火,九月授衣”的诗句,反映了农耕文明的节气变化。《礼记》中记载了古代的祭祀活动,体现了人们对自然的敬畏和崇拜。在传承过程中,节日历成为了中华民族文化的重要组成部分,代代相传。

节日历源于农耕与天文,它通过传统习俗和饮食,影响着我们的日常生活。在传承过程中,节日历成为了中华民族文化的重要载体,承载着丰富的历史记忆和文化底蕴。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装纺车吗 2025年9月14日安装纺车合适吗

- 今天适合剖宫产分娩吗 2025年9月14日剖宫产分娩日子好吗

- 今天适合入学报名吗 2025年9月14日是不是适合入学报名的好日子

- 今天适合划船渡河吗 2025年9月14日是适合划船渡河的吉日吗

- 今天适合嫁娶吗 2025年9月14日嫁娶吉日吗

- 今天适合安装书架吗 2025年9月14日安装书架是不是好日子

- 今天适合害虫消灭吗 2025年9月14日害虫消灭是吉日吗

- 今天适合和解诉讼吗 2025年9月14日和解诉讼适合吗

- 今天适合制作寿材吗 2025年9月14日制作寿材吉日吗

- 今天适合乘船航行吗 2025年9月14日适合乘船航行吗

- 今天适合举办成人礼吗 2025年9月14日是否适宜举办成人礼

- 今天适合办丧事吗 2025年9月14日是不是办丧事的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气