端午节的历史与民间习俗的传承

端午节是中国传统的节日之一,每年农历五月初五的这一天,家家户户都会庆祝这个充满历史与民间习俗的节日。从古至今,端午节的起源与发展一直与农耕文化、天文观念以及社会习俗息息相关。无论是传统饮食,还是节日活动,都承载着丰富的文化内涵。今天,我们通过分析端午节的起源、传统习俗以及现代的传承,来进一步了解这个节日。

端午节的起源:农耕与天文的结合

端午节的历史可以追溯到古代中国的农耕社会。最早的端午节,与祭祀祖先和祈求丰收的农耕活动密切相关。在农业社会中,五月是夏季的开始,天气炎热,正是农作物生长的关键时期。端午节的设立,恰逢这一时期,成为了人们祭祀天地,祈求风调雨顺、五谷丰登的重要时刻。

同时,端午节还与天文观念息息相关。古人通过观察太阳的变化,逐渐形成了“五月五日”的节令。古代的天文学家们通过观察太阳与地球的关系,发现这个时期正是阳气最旺盛的时刻。为此,五月初五被视为“阳气极盛”的日子,因此端午节也成为了驱邪祈安、驱除疾病的重要时机。

传统习俗:饮食与活动的传承

端午节的传统习俗多种多样,其中最具代表性的便是食俗和活动。

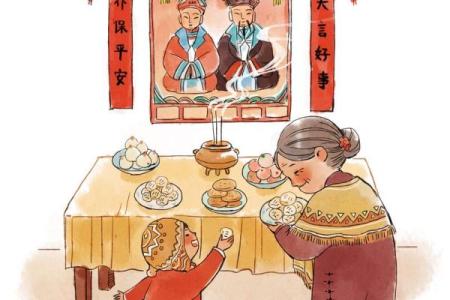

首先是饮食方面,端午节最具象征意义的食物便是粽子。粽子是由糯米、豆沙、肉类、蛋黄等不同材料包裹而成,形态各异,风味各异。粽子的起源,可以追溯到战国时期。传说中,楚国诗人屈原在投江自尽后,百姓为了纪念他,将米饭投放到江中,喂鱼驱邪,从而逐渐演变成了现在的粽子传统。粽子的形态和食材变化反映了不同地区文化的差异,也表现了节日的多样性。

而在活动方面,端午节的赛龙舟是一项重要的传统。赛龙舟的起源,最早可以追溯到古代的祭祀活动。龙舟象征着水的神力,人们通过划龙舟,来祈求水域平安,避免洪涝灾害。赛龙舟的活动不仅是一项体育赛事,也是一种寓意着团结、奋勇向前的精神传递。

从文化自觉到全民参与

随着时代的变迁,端午节的传统习俗逐渐融入了现代社会的生活中,且在全球化的背景下得到了广泛的传播和接受。现代的端午节,除了传统的饮食和活动,人们更多的是通过节日的庆祝来表达文化自觉和民族认同。

例如,近年来,随着对传统文化的重视,越来越多的人开始回归到粽子的手工制作上,许多年轻人开始自己动手包粽子,了解其历史和文化内涵。而赛龙舟活动也不再局限于某一地区,许多国际城市的端午节庆祝活动中都能看到龙舟竞赛的身影。无论是在国内的各大城市,还是在海外的华人社群,端午节都成为了一个团结和凝聚力量的时刻。

同时,端午节的现代意义也在于它不仅仅是一个传统节日,更是人们反思和传承文化的重要载体。现代社会中,端午节已经不再仅仅是一个农耕与祭祀的节日,它成为了人们传承传统、弘扬文化、增强民族认同的重要时机。

端午节的历史与民间习俗,不仅仅在历史长河中得到传承,也在现代社会焕发出新的光彩。通过回顾和继承这些习俗,我们能够更好地理解这个节日背后的深厚文化底蕴,并在日常生活中积极传承这种文化。

起名大全

最近更新

- 实用五行格局指南:如何根据性格调整生活状态

- 惠字女孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2025年农历三月廿四安门是良辰吉时吗? 今日安装入户门吉利吗?

- 2025年农历四月十四领证合不合适? 登记领证是否是好日子?

- 五行格局反其道而行:反而成就非凡人生

- 2025年农历四月初一能否作为提车黄道吉日? 今日提车买车合适吗?

- 照字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 香字女孩取名:属性平衡与寓意美好的黄金法则

- 男孩用奇字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 2025年农历四月十七是否适宜搬家? 今天搬家入宅合不合适?

- 从养生角度解读中国传统节日的饮食习俗

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气