春分节气习俗与传统文化

春分,是二十四节气中的第四个节气,也是春季的中间点。这一天,太阳直射赤道,昼夜平分,大地回暖,万物复苏。春分不仅是一个重要的节气,更蕴含着丰富的文化内涵和独特的习俗。

起源与传说

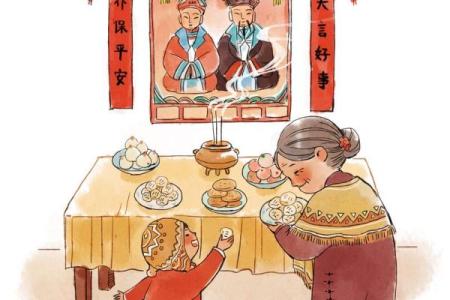

春分的起源与天文和农耕密切相关。据《礼记》记载:“春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”春分时节,太阳直射赤道,昼夜平分,寒暑适中,正是播种的好时节。而关于春分的传说,最为人熟知的莫过于“春分蛋”。相传,春分这天,将鸡蛋立起来,可以立住,寓意着春天到来,万物复苏。

传统习俗

春分时节,各地都有独特的习俗。以下列举几个典型的传统习俗。

饮食

春分时节,饮食上讲究“春养肝”,多吃一些养肝的食物,如菠菜、枸杞、红枣等。此外,还有“春分吃蛋”的习俗。据《本草纲目》记载,鸡蛋性平,味甘,具有养心安神、滋阴润燥的功效。春分吃蛋,寓意着祈求健康和吉祥。

活动

春分时节,民间有许多有趣的活动。其中最为人熟知的便是“踏青”。踏青,即春天外出游玩,欣赏春天的美景。此外,还有“放风筝”、“春祭”等活动。放风筝寓意着驱邪避灾,春祭则是为了祈求丰收。

典籍与案例

在典籍中,关于春分的记载比比皆是。《诗经》中有“春分时节,草木皆生”的诗句,描绘了春分时节万物复苏的景象。《礼记》中则有“春分之日,阴阳相半,故昼夜均而寒暑平”的记载,说明了春分时节的气候特点。

在历史案例中,春分的习俗也得以传承。如宋代诗人苏轼在《春分日》一诗中写道:“春分时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”描绘了春分时节的景象。而明清时期的春分习俗,更是丰富多彩,如放风筝、踏青、祭祖等。

传承与发展

春分节气习俗与传统文化,历经千年传承,至今仍在我国各地流传。随着时代的发展,这些习俗也在不断创新。如现代的春分活动,除了传统的放风筝、踏青等,还增加了许多新的内容,如春分诗歌朗诵、春分知识竞赛等。

春分节气习俗与传统文化,是我国宝贵的文化遗产。让我们共同传承和发扬这些习俗,让春分成为我们心中永恒的记忆。

起名大全

最近更新

- 实用五行格局指南:如何根据性格调整生活状态

- 惠字女孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2025年农历三月廿四安门是良辰吉时吗? 今日安装入户门吉利吗?

- 2025年农历四月十四领证合不合适? 登记领证是否是好日子?

- 五行格局反其道而行:反而成就非凡人生

- 2025年农历四月初一能否作为提车黄道吉日? 今日提车买车合适吗?

- 照字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 香字女孩取名:属性平衡与寓意美好的黄金法则

- 男孩用奇字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 2025年农历四月十七是否适宜搬家? 今天搬家入宅合不合适?

- 从养生角度解读中国传统节日的饮食习俗

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气