传统文化中的“天文日”,对人类的影响

自古以来,我国传统文化中便有“天文日”这一概念,它源于农耕社会对天文现象的观察与利用。天文日不仅影响着人们的日常生活,还深刻地塑造了我们的传统习俗。本文将围绕天文日的起源、传统习俗以及传承等方面进行探讨。

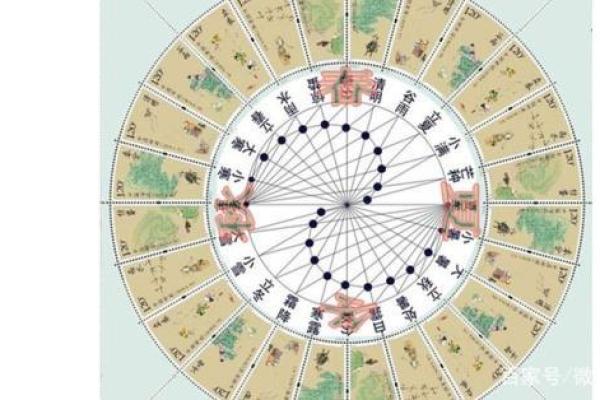

天文日的起源:农耕与天文

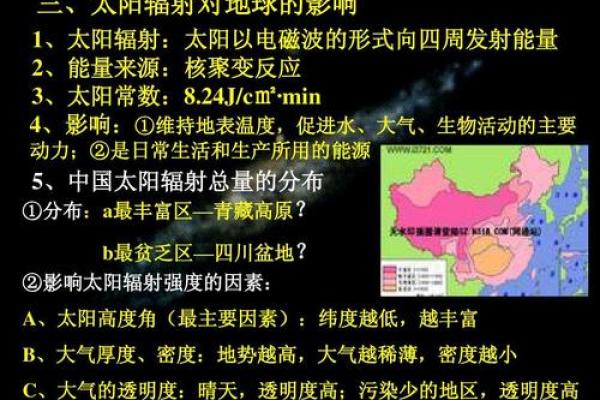

天文日起源于我国古代农耕社会。在古代,农业是国民经济的基础,而农业生产又与天文现象密切相关。古人通过观察天象,出一年四季的变化规律,从而指导农业生产。天文日便是这种观察与的产物。

《黄帝内经》中记载:“一日一夜,分为十二时辰,以应十二经络。”这说明古人已经将一天分为十二个时辰,每个时辰对应一个经络,这与天文现象有着密切的关系。例如,子时(23:00-01:00)对应肾经,此时肾气最旺,有利于养生。

传统习俗:饮食与活动

天文日对人们的传统习俗产生了深远的影响。以下将从饮食与活动两个方面进行阐述。

饮食

在古代,人们根据天文日的不同,调整饮食结构。如立春时节,天气渐暖,人们多吃蔬菜水果,以补充维生素;立夏时节,天气炎热,人们多吃清淡食物,以清热解毒。

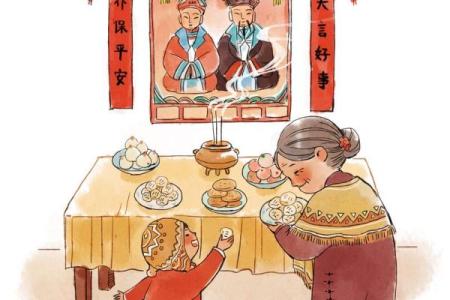

此外,天文日还与节日庆典息息相关。如春节、中秋节等,都是根据天文日来确定的。在这些节日里,人们会准备丰盛的食物,欢庆团圆。

活动

天文日对人们的生活节奏也有着重要影响。古人根据天文日的不同,安排了丰富多彩的活动。如农历正月十五元宵节,人们赏花灯、猜灯谜,庆祝元宵;农历七月十五中秋节,人们赏月、吃月饼,共度佳节。

典籍与案例

《礼记》中记载:“春分之日,夜半而昼,昼半而夜。”这表明古人已经认识到春分这一天白天与黑夜平分的事实。在春分这一天,人们会举行“踏青”活动,寓意着万物复苏,生机勃勃。

在现实生活中,天文日的影响也随处可见。例如,我国古代农民根据天文日的不同,安排了不同的农事活动。如立夏时节,农民们会开始插秧;立秋时节,农民们会开始收割。

传承

天文日作为一种传统文化,至今仍在我国部分地区传承。如农历二十四节气,便是天文日的一种体现。如今,人们依然按照天文日的规律,安排生活和工作。

天文日作为一种传统文化,对人类的影响是多方面的。它不仅指导了古代农业生产,还塑造了我们的传统习俗。在现代社会,我们应继续传承和发扬这一优秀的传统文化。

起名大全

最近更新

- 男孩用奇字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 2025年农历四月十七是否适宜搬家? 今天搬家入宅合不合适?

- 从养生角度解读中国传统节日的饮食习俗

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土合适吗?

- 柏姓女孩活泼灵动的名字,温文尔雅的怎么选?

- 2025年农历三月三十开业是否大吉? 适合开市做生意吗?

- 2025年04月21日安门是黄道吉日不? 安装入户门有问题吗?

- 2025年05月18日装修能算好日子吗? 今日装修动工是好日子吗?

- 2025年05月14日搬家是否是黄道吉日 搬家入伙黄道吉日查询

- 春分时节:探索西方国家的天文节日习俗

- 五行格局性格揭秘:颠覆传统观念,你的性格可以这样改变

- 男孩用彬字:现代审美下的极简主义寓意表达

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气