各地节日文化差异:一个节日如何体现不同地区的风俗与信仰

在不同地区,节日的庆祝方式常常体现了当地的文化传统、风俗习惯以及人们的信仰。每个节日背后都有一个深厚的文化根基,涵盖着从古至今的传承和创新。通过节日,人们不仅纪念历史,还通过仪式与活动表达对自然、祖先以及神明的敬畏。以下将结合不同历史背景,分析节日如何反映地域的风俗与信仰。

春节与农耕文化

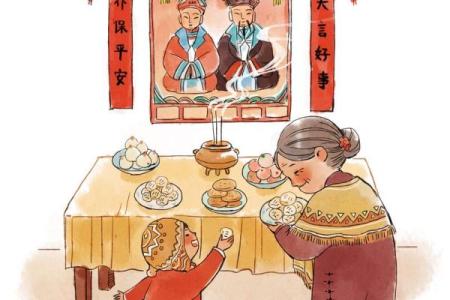

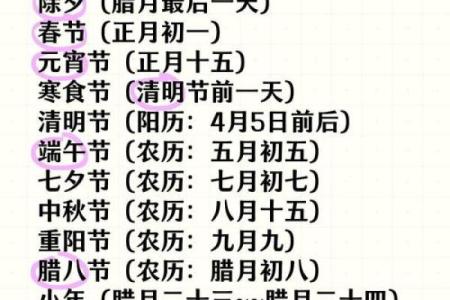

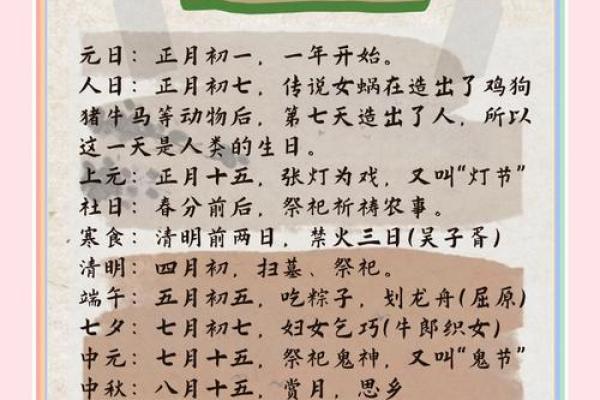

春节,作为中国最重要的传统节日,源远流长。它不仅仅是一个简单的家庭聚会,更是与农耕文化紧密相连的节日。春节的日期通常在农历正月初一,这个时间点是冬季的结束,春季的开始,象征着新一轮农耕周期的开始。人们通过祭祖、扫尘、贴春联等习俗,表达对祖先的敬仰以及对来年丰收的期望。

传统的春节习俗中,年夜饭是不可或缺的环节。各地的年夜饭菜单都与当地的农业生产、气候特点以及民俗信仰紧密相关。例如,南方一些地区常吃年糕,寓意“年年高升”;而北方则偏爱饺子,象征着“招财进宝”。此外,春节期间的舞龙舞狮、放鞭炮等活动,不仅是娱乐,还是为了驱逐邪灵,祈求平安和繁荣。

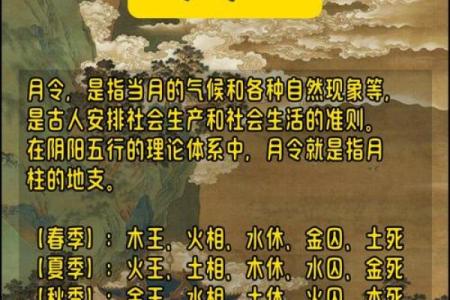

中秋节与天文信仰

中秋节的起源与天文信仰有着密切的关系。这个节日通常在农历八月十五庆祝,正是秋季丰收的时节,月亮最圆最亮,象征着圆满与团聚。古人将月亮视为象征阴阳和自然界平衡的象征,认为在这个日子里,月亮最能反映出天地的和谐美好。

在古代,中秋节不仅仅是赏月和团圆的日子,还充满了天文观察的意义。唐代诗人苏轼在《水调歌头》中提到,“明月几时有,把酒问青天”,这表现了对天文现象的敬畏与思考。中秋节的传统习俗,如吃月饼和提灯笼,不仅是团聚的象征,也传承了人们对月亮的崇拜与美好祝愿。不同地区的月饼种类和口味不同,反映了地方文化与历史的多样性。

春节与全球华人的文化认同

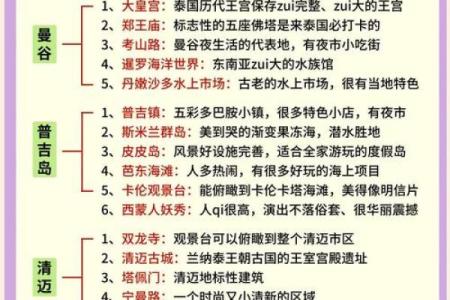

随着全球化的进程,春节已经不仅仅是中国的节日,而成为了全球华人共同的文化符号。在东南亚、欧美等地区,春节被广泛庆祝,成为了表达文化认同、传承传统的一个重要途径。虽然不同地区的庆祝方式有所不同,但春节的核心价值——团聚、祈福、传承——在全球范围内得到了保持。

例如,在新加坡,春节期间的街头装饰、舞狮表演以及大街小巷的集市活动,体现了本地传统和现代商业文化的结合。而在美国、加拿大等地的华人社区,春节的庆祝活动则更多地融入了当地的多元文化特色,如春节游行、花车巡游等。通过这些活动,全球华人不仅仅是在庆祝一个节日,更是在通过节日文化与自己的祖先、家园和信仰进行连结。

从这些历史和现代的案例可以看出,节日文化不仅仅是一个时间点的庆祝,它承载着各地区人们的信仰、历史与文化。无论是与农耕、天文相关的古老节日,还是跨越国界、代际传承的现代庆祝方式,节日作为文化载体,始终在不断地变迁与传递中展现着不同地区的风俗与信仰。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月22日几时归宁最好 归宁几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点做寿吉利 做寿吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时整理宗谱最好 整理宗谱吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时安装大门框架最好 安装大门框架吉时查询

- 2025年10月22日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月22日几时建造陵墓最好 建造陵墓几点是吉时

- 2025年10月22日几时庙会巡游最好 庙会巡游吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点上香祈福最合适 上香祈福几点是吉时

- 2025年10月22日几点买卖经营最合适 买卖经营吉时查询

- 2025年10月22日几时开学仪式最好 开学仪式几点是吉时

- 2025年10月22日几时送葬最好 送葬吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气