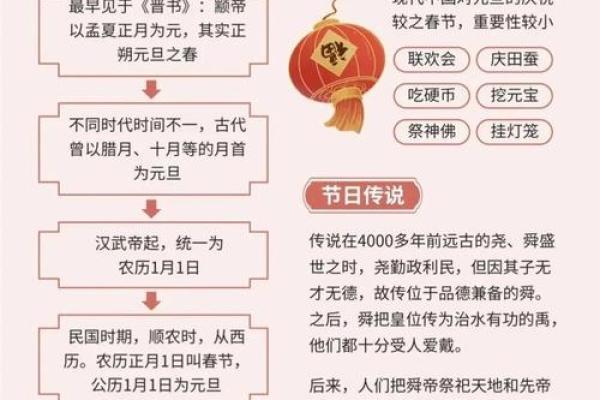

古代节日名称大全:节气与节日的神秘联系

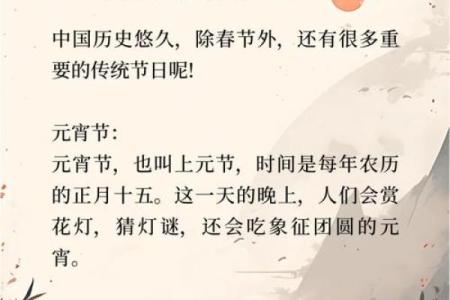

在中国传统文化中,节气与节日紧密相连,节气作为农耕社会的重要时刻标志,不仅影响农业生产,还与人民的生活息息相关。许多传统节日都是基于节气的变化而设立,它们不仅仅是时间的标记,更承载了丰富的文化内涵和民间传说。

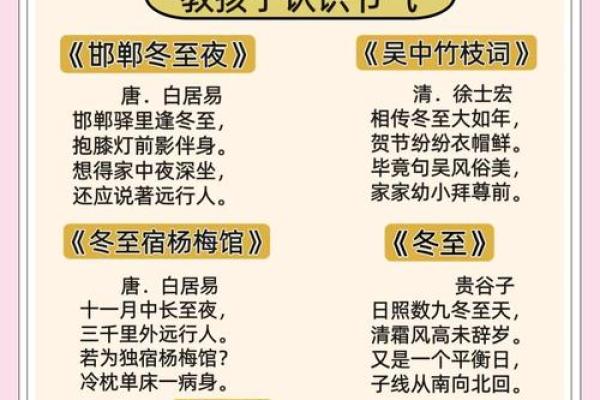

冬至与“祭祖”习俗

冬至,作为二十四节气中的一个重要节点,标志着寒冷季节的到来,也是昼夜最短的一天。在古代,冬至有着极其重要的天文意义,它象征着阴阳转化的关键时刻。自古以来,冬至不仅是天文学上的一个节点,还是农耕社会的一个关键节日。古人通过观察天象变化,了解气候的周期变化,并根据这一变化调整农事活动。

在《周礼》中有明确记载,冬至时节是祭祖的重要时刻。由于冬至是阳气回升的开始,因此被认为是天地之气最为旺盛之时。传统上,家家户户会在此时进行祭祖活动,向祖先表达敬意,并祈求来年丰收和家族安康。祭祖活动通常以丰盛的食物和香火祭品为主,体现了古人通过节气和节日联系自然与人文的智慧。

饮食方面,冬至的传统食品往往具有驱寒保暖的功能,如饺子和汤圆,尤其是北方地区,吃饺子成为了冬至的习俗。饺子形似耳朵,寓意着“驱寒避邪”,汤圆则象征团圆和和谐。

清明与“扫墓”习俗

清明节位于春季,它的出现正好与农耕的节令变化息息相关。清明是春分之后的第十五天,天气温暖,万物复苏,也是农民开始春耕的时节。在这个节气,古人认为是天地最清明之时,正适合祭祖扫墓,表达对祖先的敬意与追思。

《礼记》中提到,清明节是春天的重要节令,祭祀活动不仅限于墓地,还包括人们为迎接新一年的农业生产祈福。清明祭扫活动既有祭祖的传统,也有驱邪保健的象征。清明时节,很多地方流行放风筝,古人认为风筝能够带走邪气,保护家族免受灾祸。

另外,清明节的食品传统也体现了人们的对春天的迎接。此时,市场上会出现新鲜的时令蔬菜和春季的美食,如青团、韭菜饺子等,这些食物象征着生机勃勃的春天,寓意着万物复苏,祈愿家族的繁荣。

现代传承与“端午节”

端午节是一个重要的传统节日,源于纪念伟大的爱国诗人屈原。虽然端午节的起源与屈原的事迹密切相关,但其背后也与节气变化有着密切关系。端午节位于每年的农历五月初五,这一时节正值夏季来临,天气逐渐炎热,正是人体最容易受到湿气困扰的时节。端午节的习俗中,除了解祭屈原外,还有许多与驱邪避病相关的活动,如佩戴五毒香囊、喝雄黄酒等,这些都与夏季的湿气和虫邪密切相关。

在现代,端午节不仅仅是纪念屈原的日子,它也成为了全民庆祝的节日。人们会制作粽子,分享亲情和友谊。粽子的形状和包裹的方式也有着丰富的象征意义,代表着人们对家族、社会和自然的敬畏与感恩。尤其是在现代社会,端午节不仅是节气的传承,也是人们与家人团聚的一个重要时刻。

通过这些节气与节日的联系,我们不难发现,古人对天文和自然变化的关注,以及这些变化如何直接影响生活和文化习俗,构成了中国丰富的传统节日文化。

起名大全

最近更新

- 2025年9月29日几点扫墓最合适 扫墓吉时查询

- 今日是训练牛马吉日吗 2025年9月24日训练牛马宜不宜

- 2025年9月29日几点因公出行吉利 因公出行吉时查询

- 今日是送聘礼吉日吗 2025年9月26日送聘礼好不好

- 2025年9月30日几时订立契约最好 订立契约吉时查询

- 今日是退隐山林吉日吗 2025年9月22日退隐山林适合吗

- 2025年农历四月初七动土日子合黄道没? 动土建房合不合适?

- 2025年9月30日几时墙面粉刷最好 墙面粉刷吉时查询

- 今日是过满月吉日吗 2025年9月27日过满月好吗

- 2025年9月30日几点修理水管吉利 修理水管吉时查询

- 传承千年的习俗与文化相遇

- 今日是迁移祖坟吉日吗 2025年9月28日迁移祖坟这天能吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气