端午节法定假期几天 天文与农耕的巧妙结合

端午节作为我国传统节日之一,具有浓厚的天文与农耕文化底蕴。每年的端午节,家家户户庆祝这一传统节日,背后不仅有着丰富的历史背景,也融合了天文学与农耕的智慧。这个节日的起源与时间选择都与农耕与天文周期紧密相连。

起源:天文与农耕的巧妙结合

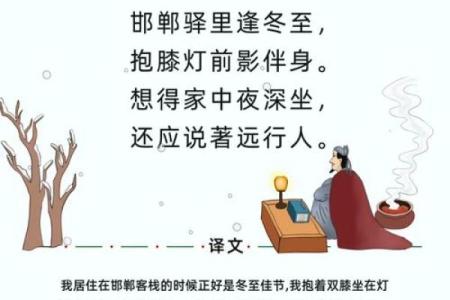

端午节的起源可以追溯到古代农耕社会,尤其与中国传统的天文历法有着深厚的联系。根据古代天文学的安排,端午节通常是在每年农历五月初五举行,这一天正好位于夏季的一个节气——小满节气之后。小满是二十四节气中的第8个,意味着气温渐热、麦类作物接近成熟,农民开始进入忙碌的收割季节。这一时期,农业活动的安排与天文周期密切相关,因此端午节作为一个庆祝丰收的节日,便顺理成章地融入了农耕社会的节庆体系。

古人对天文现象的巧妙运用

在《周礼》这本古籍中,记载了古人如何根据天文现象安排农业活动。天文学不仅用于指导农业生产,还对节日的安排起到了关键作用。古人根据“日月星辰”以及二十四节气的变化,制定了相应的农业生产计划。在这种天文历法的影响下,端午节成为了一个特别的节日,它不仅标志着春耕的结束,也象征着盛夏即将来临。在古代,端午节的庆祝活动与季节性气候变化的关联尤为明显。

端午节的民俗与农业活动

端午节的传统习俗也展现了农耕文化与天文的紧密联系。举世闻名的“赛龙舟”和“吃粽子”是端午节的标志性活动。赛龙舟不仅是一项水上竞赛,它也象征着古代人们为了祈求农业丰收、驱除害虫和恶灵而进行的宗教仪式。在这一活动中,龙舟象征着水与天象的结合,具有驱邪保平安的寓意。吃粽子的习俗则与农民的季节性劳作密切相关,粽子的形状和使用的食材常常与五谷丰登、农田祭祀有着直接的联系,尤其是使用的艾草,它被认为具有驱邪避害的功效,符合农业生产中对自然力量的敬畏。

农耕文化与天文现象的融合

随着社会的变迁,端午节的意义逐渐从传统的农耕庆典演变为一种现代节日。但无论时代如何变化,端午节的天文和农耕文化仍然深深影响着人们的日常生活。现代社会在庆祝端午节时,虽然形式上有所不同,但它依然传承着原有的文化精神。在一些农耕地区,端午节依然被视为祈求丰收的时刻,村民们会举行祭祀活动,祈求农业丰收。此外,一些现代人通过天文现象的观察,感受传统节日与自然界变化的关联,进一步加深了节日的文化内涵。

端午节不仅是中国传统节日的代表之一,它通过天文和农耕的巧妙结合,展示了古人对自然的尊重与智慧,也让今天的我们在享受现代生活的同时,依然能感受到与自然节律相契合的文化气息。

起名大全

最近更新

- 2025年04月28日提车合不合适? 提车有没有问题?

- 女孩用雯字取名的五行讲究与组合技巧

- 2025年04月21日是否适宜安门? 安装入户门是否合适宜?

- 2025年9月珠宝开光哪天好 珠宝开光黄道吉日一览表

- 下岗后,你错过的改变命运的玄机有哪些?

- 2025年农历三月三十开业趋吉避凶了吗? 今日店铺开张算不算好日子?

- 九宫格命理反而能改变命运,颠覆你对八字的认知

- 九月祀灶好日子黄历查询2025 2025年9月祀灶最佳吉日

- 2025年05月08日乔迁是否是黄道吉日 今天入宅行不行

- 如何改变无子命的命运?打破误区,解锁人生新篇章

- 端午临近,盘点古老习俗与现代意义

- 2025年9月行丧最吉利好日子 九月适合行丧吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气