端午节的天文背景与夏季养生的智慧

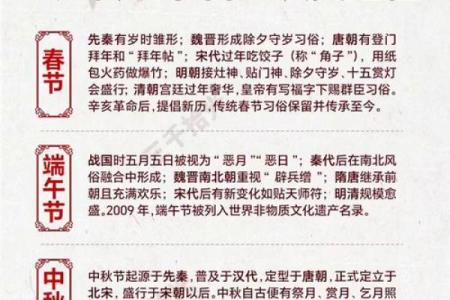

端午节作为中国传统节日之一,深深根植于中华文化的沃土中。这个节日的起源与农耕文化和天文知识紧密相连,同时与人们的日常生活息息相关,尤其是夏季养生的智慧。通过对历史和习俗的解读,我们不仅能看到古人如何巧妙地结合自然与健康,更能感受到这一文化遗产在现代社会中的传承和创新。

农耕背景与天文知识的结合

端午节的起源可追溯到古代的农耕文化和天文观察。每年端午节前后,太阳已进入夏季的最热时段,正是阳气最盛的时期,标志着农作物生长的高峰。古人通过观察天文现象,知道此时天气闷热、湿气重,人体容易受到外界因素影响,出现中暑等疾病。为了应对这种天气的挑战,端午节便成为了一个传统的节令节日,帮助人们养生防病。

古代农民根据天文历法,在端午节前后祭祀先祖,祈求风调雨顺、五谷丰登。这一时节,太阳、月亮和星辰的运行规律被认为对农业生产有着直接的影响。因此,端午节也有着强烈的天文背景,其重要性不仅仅体现在节令的更替上,更涉及到农业社会中的实际需求——如何保持健康、避免疾病,确保一年四季的顺利耕作。

传统习俗与饮食养生

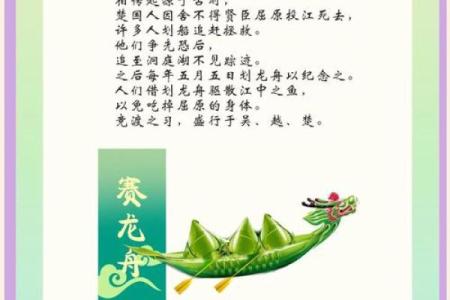

端午节的传统习俗涉及丰富的饮食文化,最具代表性的便是粽子。粽子的主要原料为糯米和各种馅料,如红豆、枣、肉等,因其容易储存和便于携带,成为了古代农民在夏季的重要食品之一。糯米的粘性有助于提升肠胃功能,而枣和红豆等食材则具有补血养气、健脾养胃的功效。特别是在端午时节,湿气重、气温高,粽子中的食材恰好能够帮助调理身体,增强免疫力。

此外,端午节的另一个习俗便是佩戴香囊或艾草,这些草药具有驱邪避疫的功能。艾草被认为能够辟邪消毒,驱散体内的湿气。在古代,艾草还常常用来进行灸疗,帮助改善体质,预防夏季常见的疾病。这些习俗不仅在古代具有实际的养生作用,直到今天,依然是人们追求健康的重要方式。

历史案例与现代传承

古人对端午节的理解,不仅限于农业与天文的结合,还体现在养生的智慧上。宋代的《食疗本草》中提到,端午节时节应当吃一些清凉解暑、益气养阴的食物,以应对夏季的湿热之气。根据这一观点,古代医书中的养生智慧指导了人们的日常饮食,保证了身体的健康与平衡。

进入现代,端午节的传统依然在生活中得到了广泛传承。在都市化进程中,尽管很多古老的风俗逐渐被简化,但关于养生的智慧却并未失传。如今,许多人依旧在端午节食用粽子,并且会选择一些具有清凉解暑功能的食物,如绿豆汤、薄荷茶等,以此来帮助身体适应炎热的夏季。此外,现代人也更加注重身体的保养和调节,端午节成为了一个人们聚集在一起、共享美好时光的节日。

通过对古代和现代习俗的比较,我们可以看到,虽然时代变迁,但端午节的养生理念依然为人们提供了宝贵的智慧。这些传统不仅能够帮助我们应对季节变化,还让我们在快节奏的现代生活中保持与自然和谐相处的状态。

通过这些节日习俗和养生智慧,端午节不仅仅是一个传统的节日,更是一种文化遗产的传承和自然规律的深刻理解。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气