各民族节日背后的农耕智慧与天文知识

在漫长的历史长河中,我国各民族创造了丰富多彩的节日文化。这些节日不仅承载着深厚的文化底蕴,更蕴含着丰富的农耕智慧和天文知识。让我们一同探寻这些节日背后的奥秘。

起源:农耕与天文

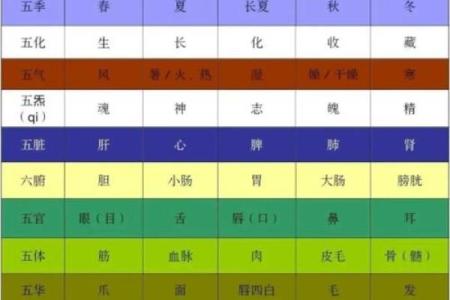

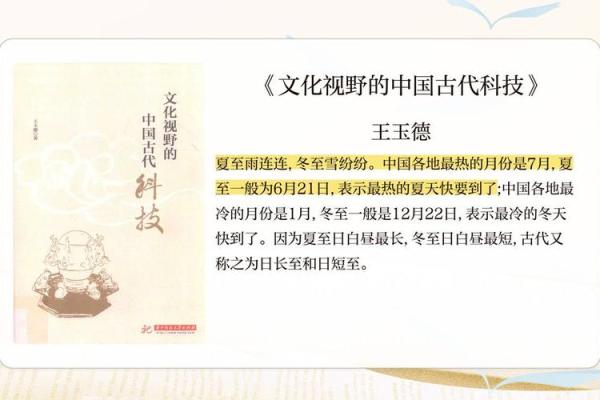

自古以来,我国农业文明发展成熟,农耕生产与天文现象密切相关。许多民族节日都是根据天文周期来确定的,如农历新年、中秋节等。这些节日起源于农耕生产,旨在祈求丰收和吉祥。

农历新年:祈福迎新

农历新年是我国最重要的传统节日,起源于农耕社会的祭祀仪式。古代农民认为,新的一年是祈求丰收和吉祥的关键时刻。因此,人们会在除夕夜进行祭祀、拜神、放鞭炮等活动,以祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。

中秋节:团圆赏月

中秋节起源于古代农耕社会的天文观测。古时候,人们发现月亮的圆缺与农业生产密切相关。中秋节这一天,月亮最圆,象征着团圆和丰收。人们会赏月、吃月饼、猜灯谜,表达对家人的思念和祝福。

端午节:纪念屈原

端午节起源于纪念战国时期爱国诗人屈原。屈原因忧国忧民而投江自尽,人们为了纪念他,便在端午节这天划龙舟、吃粽子。粽子是古代农耕社会的一种食物,寓意着祈求平安和健康。

传统习俗:饮食与活动

各民族节日背后的农耕智慧和天文知识,也体现在传统习俗中。

饮食文化

春节的年夜饭、中秋节的月饼、端午节的粽子,都是各民族节日饮食文化的代表。这些食物不仅美味可口,更蕴含着丰富的农耕智慧和天文知识。

活动习俗

中秋节的赏月、端午节的龙舟赛、春节的放鞭炮,都是各民族节日活动的代表。这些活动不仅具有娱乐性,更具有浓厚的农耕和天文色彩。

典籍与案例

《礼记》中记载:“春分之日,天子亲耕。”这说明古代皇帝会在春分这一天亲自耕地,以示对农耕生产的重视。而《周礼》中则有关于“月令”的记载,详细描述了每个月的天文现象和农耕活动。

以端午节为例,古人认为五月是恶月,容易生病。因此,人们在端午节这天会佩戴香囊、挂艾草,以驱邪避疫。这一习俗至今仍在传承。

传承与发扬

如今,随着科技的发展,农耕生产方式发生了很大变化。但各民族节日背后的农耕智慧和天文知识,依然具有重要的文化价值。我们应该珍惜这些传统文化,传承和发扬。

各民族节日背后的农耕智慧和天文知识,是我国传统文化的重要组成部分。通过深入了解这些节日,我们不仅能感受到浓厚的民族风情,还能体会到古人的智慧。

起名大全

最近更新

- 今日是牧养吉日吗 2025年7月9日是牧养的吉日吗

- 2025年7月9日几点祭祖最合适 祭祖几点是吉时

- 今日是遗体入殓吉日吗 2025年7月9日遗体入殓当天可不可以

- 2025年7月9日几点适合开工建设 开工建设吉时查询

- 今日是清洁身体吉日吗 2025年7月9日适合清洁身体吗

- 今日是烧香祈福吉日吗 2025年7月9日烧香祈福好不好

- 2025年7月9日几点牧养羊群最合适 牧养羊群吉时查询

- 今日是收养孩童吉日吗 2025年7月9日收养孩童是否适宜

- 今日是置买产业吉日吗 2025年7月9日是不是置买产业最合适的日子

- 2025年7月9日几点寿衣制作最合适 寿衣制作几点是吉时

- 今日是破土动工吉日吗 2025年7月9日是不是破土动工的好日子

- 元字五行属性与男孩取名的吉祥组合示例

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气