传统节日与中国古老农耕习俗的深厚联系

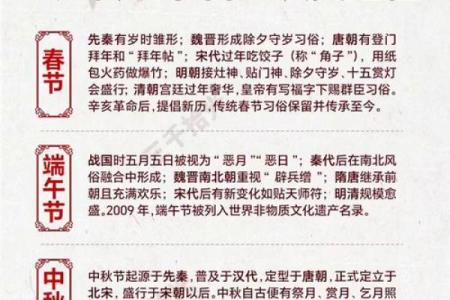

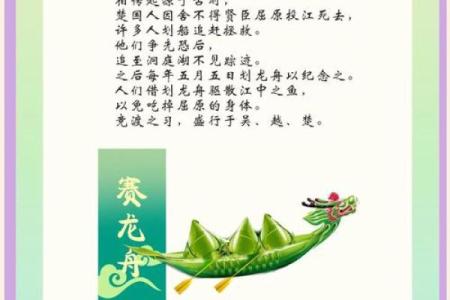

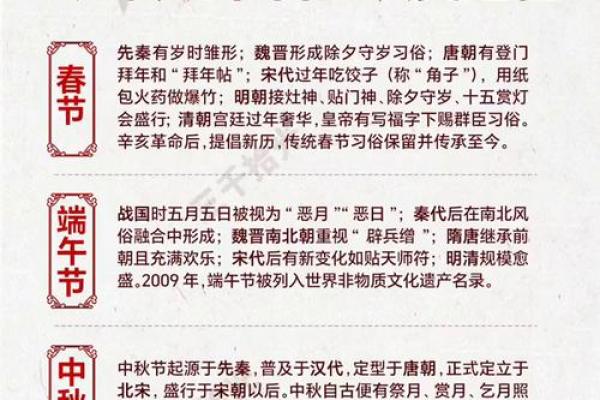

春节,作为中国最重要的传统节日,与农耕文化有着千丝万缕的联系。春节的起源可以追溯到远古的农耕时期,天文现象与农耕活动相结合,逐渐形成了独具特色的节日习俗。

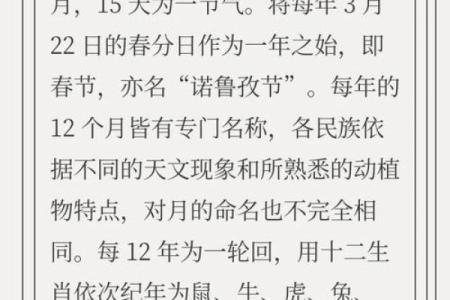

春节的起源与天文有着密切的关系。在古代,人们通过观察天象,了解季节变化,指导农业生产。农历正月初一,太阳到达黄经270°,这一天标志着冬至后的第一个节气——立春。古人认为立春是一年之始,万物复苏,农耕活动也将随之展开。因此,春节作为农耕文化的体现,与天文现象紧密相连。

在传统习俗方面,春节的饮食与农耕活动息息相关。春节的年夜饭,又称团圆饭,寓意着家人团聚,共度佳节。年夜饭的菜肴丰富多样,其中不乏与农耕相关的食材,如鱼、饺子、年糕等。鱼象征着年年有余,饺子寓意财富滚滚,年糕则寓意步步高升。这些菜肴的寓意都与农耕文化紧密相连。

此外,春节期间还有许多与农耕相关的活动。如贴春联、放鞭炮、舞龙舞狮等。贴春联是为了祈求来年风调雨顺,五谷丰登;放鞭炮则是为了驱除邪气,迎接新春;舞龙舞狮则寓意着驱邪避灾,带来好运。

典籍中也有许多关于春节与农耕文化的记载。如《礼记》中提到:“春祭,以祈农事。”这说明在古代,春节与农耕活动有着密切的联系。另外,《诗经》中也有许多描写农耕生活的诗歌,如《七月》、《周南·桃夭》等,这些诗歌反映了农耕文化在人们心中的地位。

案例方面,我们可以以宋代为例。宋代是中国古代农耕文化的鼎盛时期,春节习俗也在此时期得到了充分的发展。宋代春节期间,人们会举行各种庆祝活动,如赏花灯、猜灯谜、放烟花爆竹等。这些活动都与农耕文化密切相关,体现了人们对农耕生活的热爱和向往。

在传承方面,春节期间的农耕习俗依然保持着浓厚的传统色彩。如今,虽然现代化农业的发展改变了人们的生产方式,但春节的农耕习俗依然被人们所传承。每年春节,无论是城市还是乡村,人们都会按照传统习俗庆祝春节,表达对农耕文化的尊重和传承。

春节与农耕文化有着深厚的联系。从天文起源到传统习俗,从典籍记载到实际案例,无不体现了农耕文化在中国传统节日中的地位。春节作为中国传统节日的重要组成部分,承载着人们对农耕生活的美好祝愿,也展现了中华民族对传统文化的传承与发扬。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气