春天里的传统节日与农耕文化的深刻联系

春天是一个充满希望和活力的季节,也是中国传统节日的重要时刻。春天的节日与农耕文化有着紧密的联系,这些节日不仅反映了自然的变化,还深刻影响了古人生活的方方面面。无论是在远古的农耕社会,还是在今天的现代生活中,春天的节日都起到了联系人类与自然、传承文化与习俗的作用。

农耕与天文的起源

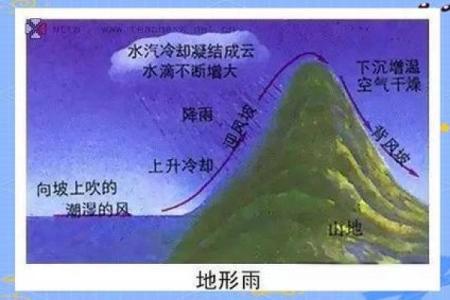

春天的节日大多与农耕活动紧密相关,这种联系可以追溯到中国古代的农业社会。在中国传统的农历中,春分和清明是重要的节气,标志着农耕季节的开始。春分时节,昼夜平衡,农民会根据这个节气的变化来调整播种的时间。古人通过观察天象和自然界的变化,确定最佳的农耕时机,这种天文与农业的结合不仅体现了古人对自然的敬畏,也显示了农业生产的科学性。

中国古代经典《礼记》中提到“春耕秋收”,这句话说明了春天对农耕的深远影响。春天是农耕的开始,节令的变化直接决定着农业生产的安排,而春天的节日,像清明节和谷雨节,便是农耕文化的一部分。清明节,不仅是祭祖的时刻,还是农民踏青、扫墓的日子,也是春耕的重要时机。农民通过祭拜祖先,祈求风调雨顺,五谷丰登。

传统习俗与饮食活动

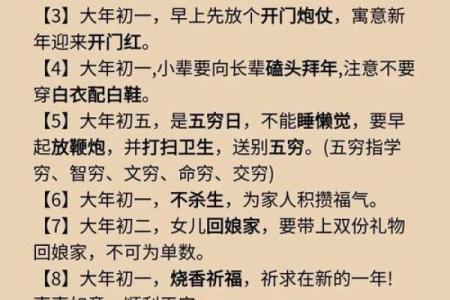

在传统的春天节日中,饮食习俗是重要的一部分。春天是食物丰富的季节,各种新鲜蔬菜和农产品纷纷上市。在清明节时,人们常常会食用青团,它由艾草或其他植物的汁液制成,寓意着驱邪保平安,也象征着春天万物复苏的生机。谷雨节期间,农民们会吃一些具有滋补作用的食物,如春笋和新鲜的蔬菜,这些食物不仅代表了大自然的恩赐,也与农耕文化的自然规律息息相关。

此外,春天的节日活动往往包括户外活动,这些活动与农业生产密切相关。例如,清明节时有踏青的习俗,踏青不仅是为了舒展身体,更是为了表达对自然的敬畏,反映了人们与自然的和谐相处。古代农民在这时会前往田间,检视土地的状态,为接下来的播种做准备。春天的各种活动,既是对农耕生产的助力,也充满了对自然的尊重与期盼。

现代的传承与发展

虽然现代社会的生产方式发生了巨大变化,但春天的传统节日依然在许多地方得到传承和弘扬。今天,随着城市化的进程加快,许多传统节日已不再仅仅与农耕活动相关,但它们依然在民间得到了广泛的庆祝。以清明节为例,虽然现代人不再以春耕为主,但踏青和扫墓等习俗依然保留,成为了纪念祖先、亲近自然的传统方式。

如今的清明节,不仅是一个农耕节气的象征,更是家庭团聚、亲情传递的时刻。人们通过在节日里祭拜先人、扫墓以及集体活动,保持与传统文化的联系。与此同时,现代社会也越来越注重节日背后的文化价值,许多城市会举办清明文化活动,强调与自然和谐相处的重要性,推动传统节日的复兴。

通过这些节日的传承,我们可以看到春天的节日不仅仅是纪念过去的农耕文化,它们逐渐融入现代生活,成为了人们生活中的重要文化符号,承载着对自然的敬畏和对未来的美好祝愿。这些节日和习俗,不仅是一种文化的延续,也是一种时代精神的表达。

起名大全

最近更新

- 解锁五行格局:性格解析教你如何找到最适合你的生活方式

- 2025年05月23日订婚日子有没有选对? 今日定下婚约好吗

- 属鸡命理如何改变人生?破解命运背后的真相

- 五行格局与性格解析:你的家属什么,如何改变让你生活更顺心?

- 风字男孩取名:属性适配与寓意创新的十大原则

- 2025年04月30日结婚合不合适? 适合办喜事吗?

- 2025年04月21日安门有没有问题? 这日子装大门好吗

- 2025年05月14日是否为搬家好日子? 这日子搬家入伙好吗

- 春天里的传统节日与农耕文化的深刻联系

- 2025年农历四月十一乔迁是上上吉时吗? 入新宅黄道吉日查询

- 八字测算揭秘:如何通过五行格局看穿你的性格密码

- 女孩名字用瑛字的五行解析与寓意美好度分析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气