从农耕文化看的节日意义

中国传统节日承载了深厚的文化底蕴,许多节日的起源与农耕社会息息相关。它们不仅仅是节庆,更是农业生产周期和天文变化的体现。从农耕的角度出发,节日往往与季节的变换、农作物的生长周期密切相关,每一个节日背后都有着独特的农业意义和生活智慧。

农耕文化中的节日起源

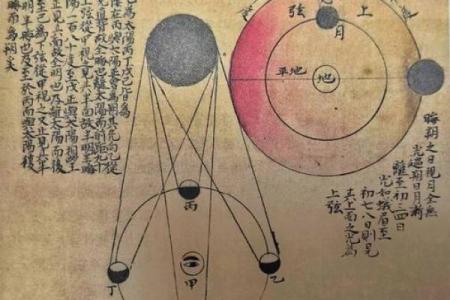

在农耕社会中,节日的设立大多源于农事活动和天文变化。农民根据自然规律和天象变化来安排播种、收获等农事工作,从而形成了一年一度的节庆习俗。春节便是一个典型的例子。作为农历新年的开始,春节标志着一个新的农耕周期的起点。古人认为春节是天地阴阳交替的时刻,正是种植和新生的开始。这个节日不仅是家人团聚的时刻,也象征着来年的丰收与好运。

此外,端午节的起源也与农耕文化息息相关。据《左传》记载,端午节的设立与驱邪避灾、祈求丰收的农事活动密切相关。端午节恰逢夏季,天气炎热,蚊虫滋生,古人通过赛龙舟、挂艾草、吃粽子等习俗,来驱赶邪气,保佑农田安稳,确保农业丰收。端午节的传统习俗不仅反映了人们对农业生产的关注,还体现了与天文、气候变化相关的智慧。

传统习俗与饮食活动

农耕文化中的节日习俗常常与特定的饮食和活动相关,这些习俗具有深刻的农业背景。春节的食物常见的有饺子、年糕等,这些食物象征着团圆与丰收。饺子形状像元宝,寓意财运亨通;年糕则象征着“年年高升”,预示着来年农业丰收,生活更上一层楼。在这一天,家庭成员会齐聚一堂,分享美食,祈愿新的一年风调雨顺,五谷丰登。

端午节的传统食物粽子也具有明显的农耕特色。粽子的形状和包裹材料的选用,最初是用来祭祀先祖和神灵,祈求丰收和驱赶病疫。随着时间的推移,粽子成为了节日食物的重要代表。不同地方的粽子口味各异,这也反映了各地农耕文化的多样性与地域特色。通过吃粽子,世代传承了人们对农业生产的感恩与祈愿。

现代传承中的节日意义

随着时代的变迁,现代社会逐渐脱离了传统的农业生产方式,但许多传统节日的习俗仍然在当代得到了延续。尤其是在都市化进程加快的今天,人们可能已不再关注节日与农耕的直接联系,但节日的文化意义依然没有消失。春节依然是人们最为看重的节日之一,无论是乡村还是城市,家家户户都会进行年夜饭、放鞭炮、贴春联等活动。这些习俗的延续,不仅是对传统文化的传承,也是人们对过去丰收与团圆时光的怀念。

在现代,虽然许多人已不再从事农业工作,但节日中的一些传统活动依然保持着浓厚的农耕文化色彩。例如,现代人庆祝春节时,仍然会根据不同的地方风俗准备传统食物,象征着一年的丰收与繁荣。此外,越来越多的年轻人开始关注并参与到与传统节日相关的活动中,通过手工制作节日食品或参加社区的庆祝活动,传递对农耕文化的敬意和认同。

中国的传统节日,如春节和端午节,不仅是民间风俗的体现,更是农业文化和天文知识的传承。这些节日背后蕴含的农业智慧与天文规律,不仅塑造了中国人对自然的敬畏,也使得这些节日成为了现代社会与传统文化之间的桥梁。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

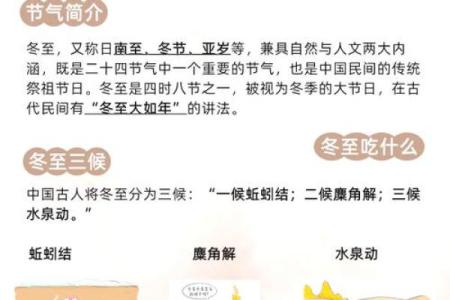

- 节气