冬至节气的天文变化与养生建议

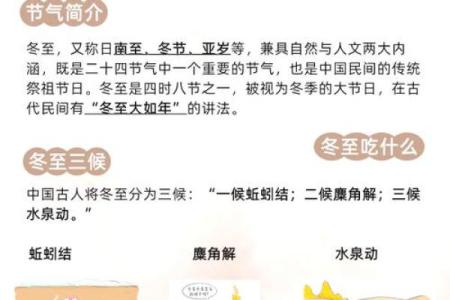

冬至,作为中国二十四节气之一,历来被赋予了丰富的天文和养生意义。从古至今,这一天象征着阳气的回升,标志着冬季的最深寒。冬至节气的到来,不仅意味着自然界发生了显著的变化,也为人们的日常生活提供了独特的养生指导。

冬至的天文变化与农耕社会的联系

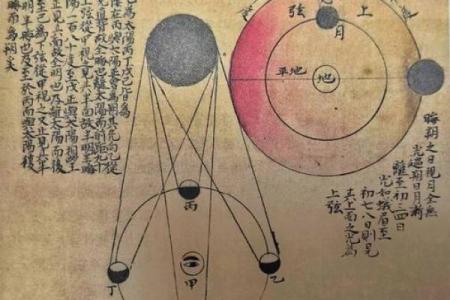

冬至是太阳直射点最南的位置,地球北半球昼短夜长。此时,太阳的高度角最低,日照时间最短,气温降至全年最低。这一天在古代农耕社会有着极为重要的象征意义。冬至过后,阳气渐升,白昼逐渐变长,农民通过观察冬至节气的变化,预测农业生产的时机。

历史上,冬至对农业的影响深远。根据《礼记·月令》的记载,冬至之后便进入了寒冬时节,农民在这一时期通常要休养生息,为来年春耕做好准备。冬至被视为一个过渡期,从寒冷向温暖过渡,既是季节变化的标志,也与农业生产周期紧密相关。

传统习俗:冬至饮食与活动

在冬至这一天,许多地方都有吃饺子、汤圆等传统食物的习惯。特别是北方,冬至吃饺子已成为一种几乎家家户户的习俗。据说,这个传统源于“冬至不吃饺子耳朵冻”的说法,意味着吃饺子不仅能驱寒,还能保健康。南方则常吃汤圆,象征团圆和和谐。

古代的冬至活动不仅局限于饮食,还包括一些重要的祭祀和祈福活动。根据《周礼》中的记载,冬至是古人祭天的重要节日,祭天的仪式多在这一天举行,祈求来年的丰收和平安。冬至在文化传承中逐渐融入了家庭团聚和对未来的祝愿。

历史案例:三国时期的冬至习俗与养生

在三国时期,冬至作为节令之一,也深受重视。《三国志》记载,魏国的曹操每年冬至都会在宫中举办祭天大典,意在祭祀天地、祈求国泰民安。此外,曹操还重视冬至时节的养生之道,特别是通过进补食物以增强体质。这一习惯影响了后来的历代王朝。

冬至的节气特性被许多古代医学经典所关注。古代医书《黄帝内经》提到,“冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,冻者气也。”意思是冬天是养藏之时,尤其要注意保暖,避免寒气入侵,以此来防止疾病的发生。现代医学也提出冬季要注意增加营养,增强免疫力,冬至养生之道尤为重要。

冬至养生的延续

进入现代社会,冬至的传统习俗与养生理念依然被广泛传承。虽然现代的生活方式与古代有所不同,但冬至作为养生的关键节点依然受到重视。人们在这一天往往选择补充一些温补的食物,如羊肉汤、鸡汤等,这不仅是为了驱寒,更有着滋补强身、增进体力的效果。

现代的养生理念强调冬季保暖,保持身体的温度平衡,避免因寒冷而导致的身体不适。同时,随着人们生活水平的提高,冬至的传统活动不仅限于家庭聚会,还加入了更多健康元素,如冬季健身、瑜伽等活动,这些活动不仅有助于增强体质,还能促进精神的放松与愉悦。

冬至作为一个具有深远文化意义的节气,不仅仅是一个简单的天文现象,更是一种对自然规律的顺应与人类生活智慧的传承。从古代的农业生产到现代的健康养生,冬至所蕴含的文化和天文变化依旧在今天的生活中发挥着重要作用。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气