冬至节气的由来与古代天文观测

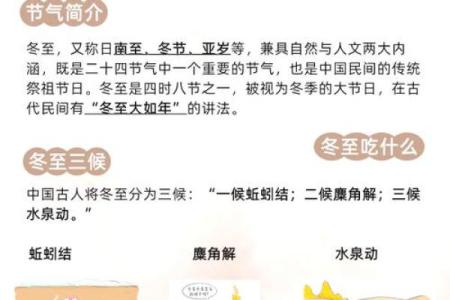

冬至是二十四节气中最为重要的一个节气,它的到来标志着冬季的正式开始,也是一年中白昼最短、夜晚最长的一天。随着寒冷的气息渐渐扑面而来,冬至不仅与农耕息息相关,更与古代天文观测密切相连。它的形成与实践,既反映了古代人们对自然规律的探索,也呈现出浓厚的传统文化气息。

冬至的起源:农耕与天文的交织

在中国古代,农业一直是社会生活的核心,而冬至节气则直接关系到农耕的安排。古人根据冬至时节的日照变化,知道这一时刻是自然界中“阴极之时”。《周礼》中有云:“冬至,阴气至极,阳气始生。”这段话揭示了古人对自然周期的深刻认知。冬至时,太阳直射点最远离北半球,白昼最短,夜晚最长。对于农民而言,这个时刻意味着阳气的回升,也代表着农事安排的转折。

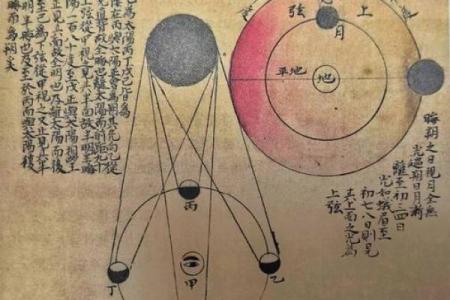

从天文学角度来看,冬至是太阳在黄道上达到最南端的位置,这一现象被古代天文学家精确地观察到,并通过天文观测加以记录。通过对天象的分析,古人能够掌握季节变换的规律,进而为农耕活动制定科学的时间表。早在《淮南子·天文训》一书中,就已提到冬至与太阳运行之间的关系,显示了古代天文观测的智慧。

冬至的传统习俗:饮食与活动的传承

冬至不仅是农耕和天文观测的重要节气,也是传统习俗的集中体现。在中国南北方,冬至都有着不同的饮食和活动习惯。最为人知的便是北方的“吃饺子”习俗,南方则以“汤圆”为主。传说中,冬至这天吃饺子能够抵御寒冷、驱除瘟疫,这与古人对阴阳调和的认知有关。

此外,冬至期间的祭祖活动也是传统习俗的重要组成部分。古代社会十分注重对先祖的祭祀,冬至被视为与祖先沟通的重要时刻。《礼记》中有言:“冬至大祭”,强调此时祭祀的重要性。祭祖不仅是对先人敬仰的体现,更是一种文化传承,体现了古代社会对自然与天命的敬畏。

在一些地方,冬至还会举行“冬至打糕”的活动,这一活动源自对年丰物稔的祈愿,象征着来年丰收。通过这些习俗的延续,不仅传递了古人对自然的敬畏,也表达了对未来生活的美好期望。

现代的冬至:传统与创新的结合

如今,冬至已不仅仅是一个农业节气,而是逐渐融入现代社会文化生活中。随着时代的发展,许多传统习俗被赋予了新的形式与意义。在现代社会,冬至不仅是对传统的纪念,也成为人们休闲和团聚的时刻。

例如,在一些城市,冬至已成为亲朋好友聚会的节日,大家围坐在一起,品尝饺子或汤圆,享受着团聚的温暖。在一些文化活动中,冬至还成为了反思季节变迁、感悟生命意义的契机。随着人们对传统文化的重视,冬至节气也成为了弘扬中国文化、提升社会文化认同感的重要时刻。

通过这些现代传承的形式,冬至不仅得以保存,也在新时代的语境中焕发出新的生命力。它不再仅仅是一个天文现象或农业时令,而成为了联结过去与现在、乡土与城市、个人与集体的桥梁。

起名大全

最近更新

- 十字五行属什么?男孩取带十字的名字好吗

- 传统节日的独特风味:食物、习俗与文化的交织

- 2025年农历三月廿四安门是好日子吗? 安装大门合不合适?

- 女孩用璐字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 五行格局中的桥:如何通过改变,解锁你的潜在性格力量?

- 黎的五行格局:揭秘性格密码,如何布局人生?

- 想给许姓宝宝起个灵秀聪慧的名字,男孩名字怎么选?

- 吴俊民八字命理:破解命运密码,改变你的人生轨迹

- 2025年农历三月三十开业合良辰吗? 开门做生意适合吗?

- 2025年05月23日订婚是否是黄道吉日 今日定下婚约合适吗?

- 2025年农历四月廿一装修合适吗 今日装修有问题吗?

- 陈姓取吉利的名字,女孩名字有哪些内涵丰富的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气