从古代到现代,中秋节月饼的变迁

在中国传统节日中,中秋节是一个充满浓厚文化色彩的节日,而月饼作为中秋节的象征之一,历经了数千年的发展和变化,成为了这一节日文化的重要组成部分。月饼的历史不仅与农耕文化密切相关,还与天文、民俗等方面有着深厚的联系。通过分析古代的月饼文化及其现代的传承,我们可以更好地理解这一传统美食在中国文化中的独特地位。

月饼的起源与农耕天文文化的结合

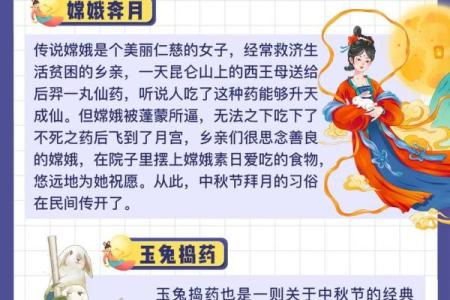

月饼的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。古人对月亮的崇拜,与他们的农业生产密切相关。月亮的盈亏、季节的更替,是农事安排的重要依据。尤其是在秋收时节,农民会通过观察月亮的变化来判断天气、丰收等自然现象。因此,中秋节在农业社会中被视为一个庆祝丰收、感恩自然的节日。中秋时节,农民们会聚集在一起,赏月、祈福,同时也会共享月饼,这种食品象征着团圆和丰收。

在古代文献中,我们可以找到关于月饼起源的记载。例如,唐代诗人白居易的《秋夕》中就提到过“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”的诗句,展现了秋夜的宁静与月亮的美丽。此时的月饼多为简单的面饼,未必加入多种馅料,外形和现代的月饼差异较大。但它已经成为了节日餐桌上的重要组成部分,代表着人们对月亮的敬仰与对家人团圆的期盼。

月饼与传统习俗的演变

随着历史的进程,月饼的形态和食用方式也经历了不断的变化。到了宋代,月饼的形式开始变得更加丰富,不仅成为了节日的传统食品,还融入了更多的文化内涵。宋代的《东京梦华录》中提到,月饼已经开始有了多种不同的馅料,如豆沙、莲蓉等,并且它们常常作为馈赠之物,传递着人们之间的祝福与亲情。月饼的外形也逐渐从简单的圆饼发展为具有各种雕刻图案的精美形态,象征着对美好生活的向往。

然而,月饼的象征意义不仅仅局限于食物本身。古代的中秋节活动通常是集体的家庭聚会,常常伴随有吟诗作对、赏月等传统文化活动,月饼作为团圆的象征,成为了这种活动的重要组成部分。月饼的美味与团聚的氛围相辅相成,表现了中国传统文化中的和谐与共融。

现代月饼的传承与创新

进入现代,月饼的传承不仅仅局限于传统的制作方法,还加入了更多的创新元素。随着时代的变迁,月饼的外形和口味经历了多次创新和改良。如今的月饼不仅有了不同口味的选择,如冰皮月饼、五仁月饼、巧克力月饼等,还在包装设计上追求精致和现代感,成为了许多人在中秋节期间赠送亲朋好友的高端礼品。

尤其是在现代社会,月饼的生产和消费不仅限于家庭之间的分享,也逐渐成为商业化运作的一部分。许多品牌在节前推出各种限量版月饼,借此吸引消费者。尽管如此,传统的中秋文化依然保留在每一块月饼中,无论是家人团聚时的共享,还是作为朋友间互赠的礼物,月饼始终承载着中秋节的祝福与团圆之意。

现代的中秋节月饼,不仅是对传统文化的传承,也是一种对现代审美和口味的创新。通过这些创新,月饼作为中秋节的象征,依然在不断适应现代社会的需求和变化,成为了文化传递的重要载体。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三结婚选的是良辰吉时吗? 办喜事算好日子?

- 2025年05月18日装修行不行 今天装修是好日子吗?

- 2025年农历三月三十开业是良辰吉时吗? 开张适合吗?

- 姓林叫什么气定神闲的名字好?男孩名字推荐

- 八字命理的隐藏秘密,如何用新派软件破解命运迷局

- 娅字取名寓意女孩:从字形字义看吉祥内涵

- 2025年05月18日这日子装修旺不旺? 今日装潢适合吗?

- 陈柏霖八字命理背后的暗藏玄机,竟然是这样!

- 2025年04月27日开业行吗? 今日开门做生意适合吗?

- 春季食疗,如何用食物调理身体

- 2025年农历四月廿六订婚是好日子吗? 提亲合适吗?

- 2025年农历四月十四领证可不可以? 今日登记领证吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气