冬至节气:如何利用冬至调理身体增强免疫力

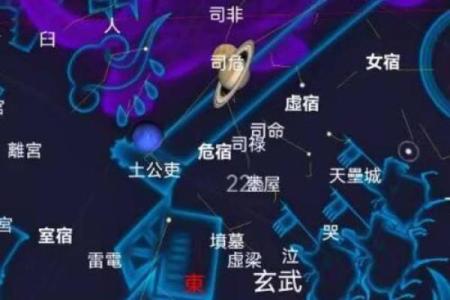

冬至是二十四节气中最重要的节气之一,意味着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻。根据天文的推算,冬至是太阳直射南回归线时的一刻,此时阳气最弱,阴气最盛。传统的农耕文化中,冬至被认为是一个转折点,冬至过后,阳气开始回升,意味着寒冷逐渐减弱,万物复苏的时刻即将来临。

冬至的起源与农耕文化

在古代中国,冬至有着深厚的农耕文化背景。随着农耕社会的兴起,节气的变化与农业生产息息相关。冬至是冬季的极点,古人通过观察天象,发现这一时刻的到来标志着阳气的转折。冬至之后,日照时间逐渐增加,农民开始为来年的播种与耕作做准备。因此,冬至不仅仅是一个天文现象,更是农耕生产周期中的一个重要时刻。

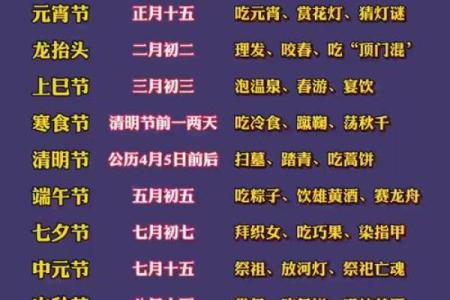

冬至的传统习俗与饮食

冬至节气也承载着丰富的传统习俗,尤其是在饮食方面。许多地方有在冬至这一天吃饺子的习惯,象征着驱寒保暖。饺子形似耳朵,寓意着“压邪驱寒”,有着极为深远的文化象征意义。此外,在一些地区,人们还会吃汤圆,寓意着团圆和温暖,寓意家庭的和睦与幸福。

此外,冬至期间,人们还习惯进行一系列的身体调养活动。例如,冬至时节,适宜进行一些温补的饮食调理,如炖羊肉、煲鸡汤等,帮助身体补充能量,增强抗寒能力。根据《黄帝内经》的理论,冬季为“藏”之季,养生应注重保暖与养阴,尤其要注意加强肾脏的功能。

古代历史案例:汉代与唐代的养生智慧

在中国历史上,汉代和唐代是两大代表性时期,关于冬至节气的养生智慧均有深入的记载。《汉书》曾记载,冬至时,汉武帝便注重通过饮食来调养身体,他提倡冬至过后多吃一些具有补益作用的食物,如参茸汤等,帮助调节身体的阴阳平衡。通过这些食物的调理,增强了民众的免疫力,也促进了身体的健康。

唐代的《唐本草》也对冬季养生做出了详细的指导,特别强调了冬至期间的饮食应注重温补,避免寒凉食物入体。在唐代,冬至期间的节令饮食不仅仅是为了调养身体,更是提升身体抵抗力的有效手段。这种以食疗为主的传统至今在民间仍然有着广泛的传承。

现代传承与养生实践

进入现代,冬至的传统文化与养生理念依旧未曾消失。在现代社会,随着人们生活方式的变化,冬至的养生活动更多地体现在食物调理与运动方式的结合上。现代人依旧延续着冬至进补的习惯,但不再单纯依赖传统的炖汤和热食,更多的人开始注重均衡饮食,增加富含维生素和矿物质的食物,如蔬菜和水果的摄入,以增强免疫系统的功能。

在现代医学的角度,冬至的确是调整免疫力的好时机。此时,阳气回升,人体的免疫系统逐渐复苏,合理的膳食调理能有效预防冬季流感和感冒等疾病。除了饮食,现代人也越来越重视冬季运动,特别是温和的瑜伽、太极等运动,既能提高身体素质,又有助于保持身心的健康平衡。

冬至不仅仅是一个天文事件,它承载着深厚的文化底蕴和养生智慧。通过传承与创新,冬至的养生理念依旧能为现代人的健康提供有益的指导,帮助人们顺应季节变化,增强体质,提高免疫力,度过一个健康的冬季。

起名大全

最近更新

- 八字命理的秘密:如何避开命运的陷阱

- 2025年农历四月廿一装修日子有没有选对? 今天装修开工合不合适?

- 女孩取名字带婷字:历史名人同名的寓意借鉴

- 程潇八字分析:误区揭秘,反而能改变你对命运的认知

- 2025年04月21日安门是否合时宜? 装大门算好日子?

- 从农耕文化看的节日特色

- 2025年05月23日这日子订婚旺不旺? 今日定下亲事好吗

- 2025年农历四月初七动土趋吉避凶了吗? 适合建筑房屋吗?

- 2025年农历四月廿一装修可不可以? 装修动工合不合适?

- 2025年04月30日结婚适合吗? 今日办婚礼好吗

- 女孩名字用怡字:寓意与姓氏搭配的和谐度评估

- 2025年农历四月廿六这日子订婚旺不旺? 今天定下婚约怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气