端午节的天文意义与养生之道

端午节,又称端阳节、龙舟节,是中国传统节日中具有深厚文化底蕴的重要节日之一。它起源于农耕文明,与天文现象密切相关,同时也蕴含着丰富的养生之道。在端午节这一天,人们通过各种传统习俗来纪念屈原,祈求健康和平安。

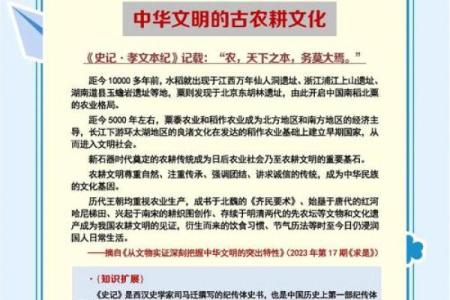

端午节起源于古代的农耕文明,与天文现象有着密切的联系。据《史记》记载,端午节起源于战国时期的楚国,当时正值夏至,人们为了纪念爱国诗人屈原,便在这一天举行划龙舟、吃粽子等习俗。夏至是一年中白天最长、夜晚最短的日子,古人认为这一天阳气达到极盛,阴气开始减弱,因此端午节也成为了一个重要的养生节日。

在端午节的传统习俗中,饮食和活动是两大重要组成部分。

饮食方面,粽子是端午节最具代表性的食品。粽子是用糯米和各种馅料包裹在竹叶或苇叶中,蒸煮而成的。据《周礼》记载,粽子起源于周代的“角黍”,后来逐渐演变成今天的粽子。粽子不仅美味可口,还具有丰富的营养价值。糯米富含碳水化合物,可以提供人体所需的能量;馅料如红豆、红枣、豆沙等,富含膳食纤维和矿物质,有利于消化吸收。此外,粽子中的竹叶和苇叶也具有一定的药用价值,可以清热解毒、消暑解渴。

其次,活动方面,划龙舟是端午节最具特色的传统活动之一。据《楚辞》记载,屈原投江自尽后,当地百姓为了纪念他,便划龙舟去江中打捞他的遗体。后来,划龙舟逐渐演变成了一种竞技运动和民间习俗。划龙舟不仅可以锻炼身体,还能增强团队合作精神。此外,端午节还有挂艾草、佩香囊、饮雄黄酒等习俗,这些活动都具有驱邪避疫、祈求健康的寓意。

端午节的传统习俗在传承过程中,逐渐融入了各地的文化特色。例如,在江南地区,人们喜欢在端午节期间赏荷、听荷、采莲;在四川地区,人们喜欢在端午节期间吃甜水面、粽子、艾粑粑等美食。这些习俗不仅丰富了端午节的文化内涵,也展现了中华民族的智慧和创造力。

典籍中关于端午节的记载,为我们了解这一传统节日提供了重要依据。如《楚辞》中的《离骚》、《九歌》等作品,描绘了屈原的形象和故事,使我们对端午节有了更深入的了解。同时,典籍中的养生之道也为我们在端午节期间保持健康提供了指导。

端午节是一个具有深厚文化底蕴的传统节日,它不仅体现了中华民族对祖先的怀念之情,还蕴含着丰富的养生之道。在端午节这一天,让我们共同感受这份独特的文化韵味,传承和弘扬中华民族的优秀传统。

起名大全

最近更新

- 男孩取带浦字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 高山族的火把节:点亮习俗与文化的传递

- 2025年农历四月初一提车符不符合黄道吉日 今日提车合适吗?

- 朱姓灵动俏皮的男宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 2025年04月28日提车是否是黄道吉日 今天提新车合不合适?

- 从文化到习俗:解析世界节日的多样性

- 五行格局揭秘:8画属水之字,揭秘你的性格潜质

- 2025年05月08日是否为乔迁黄道吉日 今日乔迁能算好日子吗

- 2025年05月14日搬家有问题吗? 搬家入伙黄道吉日查询

- 夕字女孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 2025年农历四月廿一装修是好日子吗? 今日装修能算好日子吗

- 颠覆传统八字观念:如何改变命运中的隐秘误区

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气