不宜庆祝的节日:从文化和习俗的角度看问题

在中国传统文化中,节日不仅仅是欢庆的时刻,它们背后深藏着丰富的历史背景、农耕和天文文化的智慧,以及世代相传的传统习俗。然而,并非所有节日都适合大肆庆祝,有些节日因为其特殊的历史渊源或文化寓意,反而不适宜过度热闹和庆祝。从文化和习俗的角度来看,某些节日的庆祝方式和意义可能会引发不同的思考与讨论。

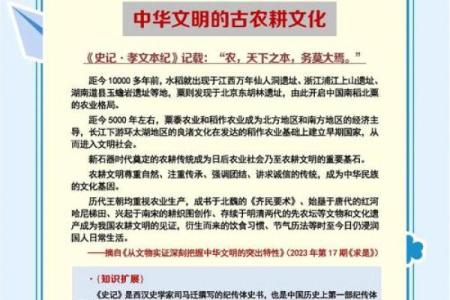

农耕节日与祭祀的传统

在中国的农业社会,节日与农耕密切相关。许多传统节日的起源,都与自然节气、农田劳作及其相关的祭祀活动息息相关。例如,冬至节日,源自古代的“冬至祭天”仪式,这是对天地神灵的祈求,旨在保佑来年丰收。然而,随着时代的变化,许多节日逐渐脱离了最初的祭祀功能,变成了民间的大规模聚会和娱乐庆祝。在某些情况下,过度的欢庆与商业化的庆祝方式反而让这些节日失去了最初的严肃和庄重性,忽略了祭祀文化中那份对天地、对祖先的敬畏。因此,这类节日的庆祝应当回归其传统含义,避免浮躁和喧嚣。

天文节日与祈安的仪式

一些传统节日与天文现象紧密相连,往往承载着人们对宇宙、自然力量的敬畏。在古代,天文现象的变化如星宿、日月、节气等,会影响农耕生产和人们的生活。譬如,清明节的起源就与春分、清明时节有关,它既是农事的关键时期,也是祭祖扫墓的时刻。通过祭祀和扫墓活动,古人表达了对祖先的敬仰,同时也是对天地自然力量的尊崇。

然而,清明节有时过于商业化,许多地方的祭祀活动往往变得形式化,减少了实际的精神内涵,变成了纯粹的旅游或集会活动。为了让这个节日保持其原有的庄重与意义,传统的祭祀应当保持适度的礼仪与敬意,避免将其过于娱乐化和轻浮化。

现代节日与商业化的影响

进入现代社会后,随着全球化和消费文化的影响,许多传统节日的庆祝方式发生了巨大变化。尤其是在一些节日,如“情人节”或“圣诞节”,这些原本与宗教或文化习俗密切相关的节日,在现代社会中更多地变成了消费驱动的节日,商家借此机会进行促销,鼓励人们购买礼物和进行庆祝活动。

在这些节日的庆祝过程中,人们往往忽视了其背后蕴含的深厚文化或宗教意义。例如,圣诞节原本是纪念耶稣诞生的宗教节日,而如今它更多地成为了一场全球范围内的消费狂欢。尽管节日带来了一定的经济效益,但也让人们失去了对节日精神的尊重和传承。因此,现代社会的节日庆祝,除了注重经济效益外,也需要重新审视其文化价值,避免过度商业化对传统节日精神的侵蚀。

在这些不宜过度庆祝的节日背后,我们不难发现,文化和习俗的变迁往往与社会的进步和经济的发展密切相关。每个节日都有其独特的历史与文化内涵,而如何保持这些节日的核心价值,同时又能适应现代社会的需求,成为了我们亟需解决的问题。通过对历史和传统的反思,我们不仅可以更好地理解这些节日的内涵,也能更有意义地庆祝它们。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气