传统节日习俗背后的文化底蕴

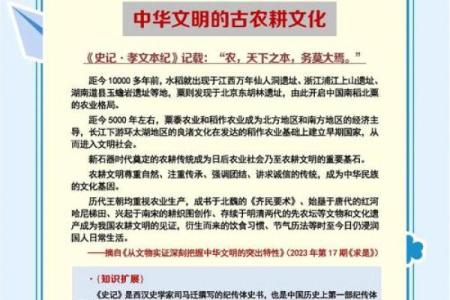

在中国的传统节日中,蕴藏着丰富的文化内涵。许多节日的习俗与农耕文化、天文变化紧密相连,同时也在岁月的流转中融合了独特的地方特色与历史变迁。通过分析两个历史节日的起源与习俗,结合现代传承,我们能够更加深刻地理解这些节日背后的文化底蕴。

端午节的文化底蕴

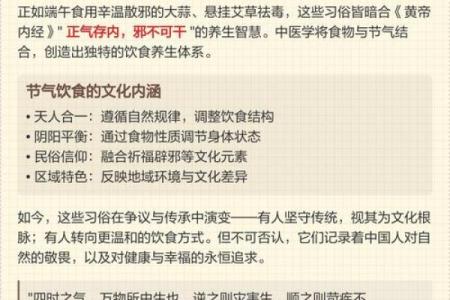

端午节起源较为复杂,但大多与古代农耕文化以及纪念屈原的传统相联系。最初的端午节是为了迎接夏季的到来和祈求丰收。农民在这个时候要进行田间的劳动,端午节的习俗如赛龙舟、吃粽子,都与祈求风调雨顺、五谷丰登息息相关。

端午节的一个主要习俗就是赛龙舟。传说屈原投汨罗江自尽之后,当地百姓为了防止鱼儿伤害屈原的遗体,纷纷划船出江,投粽子以安抚江中水兽。赛龙舟的活动不仅是对屈原的纪念,同时也展现了农耕社会对水域的依赖和尊重。龙舟的比赛,反映了古人对水的崇拜以及通过竞赛来增强集体凝聚力的思想。

端午节的另一个重要习俗是吃粽子。粽子作为端午节的传统食品,其形状、材料、做法各地不同,但其核心目的都与驱邪避害和祈福安康有关。在古代,粽子中的食材通常选择一些能起到药效的草药,粽子包裹的方式也有保护食物免受邪气侵扰的象征。

中秋节的天文意义

中秋节与天文现象密切相关,尤其是与月亮的变化密切联系。中秋节源自对月亮的崇拜,早在周朝时期就有祭月的习俗。古人通过观察月亮的盈亏,来制定农事活动的节奏。随着社会发展,中秋节逐渐成为家庭团聚、表达思乡之情的时刻。

中秋节的一个重要习俗就是吃月饼。月饼的圆形象征着团圆与圆满,它代表了人们对家人和亲情的珍视。每逢这个时刻,家人团聚在一起,赏月、吃月饼,增进了彼此之间的情感联系。月饼的内馅种类繁多,不仅与不同地区的饮食文化密切相关,也体现了中国传统文化的多样性。

此外,挂灯笼、赏月等活动,皆与月亮的圆缺有着直接的关系。在古代,月亮的变化不仅仅是自然现象,它还代表着对家庭团圆的渴望,也体现了古人对宇宙天文的深刻理解。

现代传承的意义

在现代社会,尽管许多传统节日的习俗和意义有所变迁,但其文化底蕴仍被保留并传承下来。特别是在都市化进程中,传统节日成为了人们寻找精神寄托、表达情感的一个重要载体。例如,端午节和中秋节的传统活动,已经不再局限于农村,都市人群也通过参与这些节日的庆祝活动来体验和弘扬传统文化。

现代社会的传播渠道和社交网络也让更多年轻人参与到传统节日中来,通过线上线下的互动,增进了对这些传统节日习俗的理解和热爱。而在现代的传统节日活动中,尽管形式上可能发生了变化,但人们追求家庭团聚、表达美好祝愿的精神没有变。这种精神不仅体现在节日的庆祝中,也渗透到日常生活的方方面面。

总的来说,传统节日不仅是人们庆祝某个特定时刻的仪式,它们还承载着丰富的文化遗产,反映了古人对自然、对社会、对家庭的深刻理解与尊重。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气