从古代农耕到现代节日:中国最早节日的传承

中国的节日文化源远流长,深深植根于农业文明与天文观测的传统中。从最早的农耕生活到现代节日的庆祝方式,节日的起源和发展展示了中国历史与文化的深厚底蕴。本文将探讨两个历史案例,并结合现代节日传承,展现中国最早节日的传承脉络。

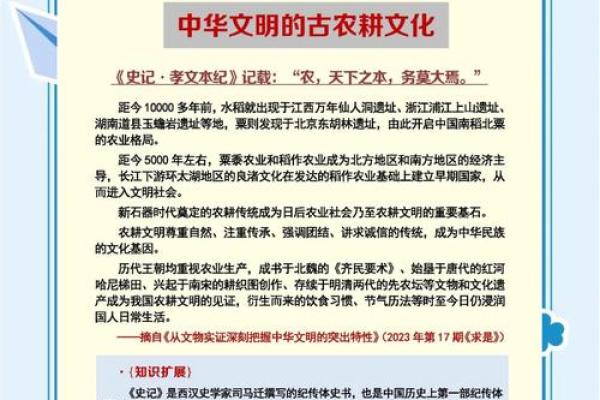

节气与祭祀:二十四节气的文化背景

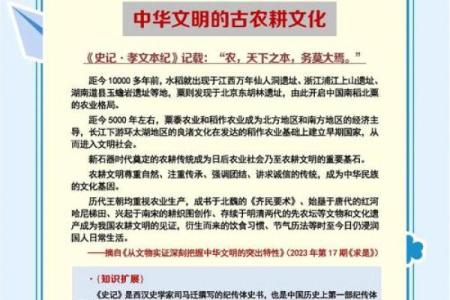

二十四节气是中国农耕文化的重要产物,它起源于中国古代人民对天文现象的观察与总结。通过对太阳运行轨迹的细致研究,古人把一年的四季划分为二十四个节令,既反映了自然界的变化,又与农业生产息息相关。春播秋收、夏耘冬藏,农民通过节气安排耕作,保证农业生产的顺利进行。

每个节气都有着特定的民俗活动,尤其是与祭祀和祈求丰收有关的节日。清明节便是其中之一,它不仅是一个祭祖的日子,也与春耕季节的到来紧密相关。根据《礼记·月令》记载,清明是春天的重要节令,古人通过扫墓、祭祖来表达对祖先的敬仰,同时也祈求来年丰收。在清明时节,农村地区常有踏青、放风筝等活动,这些习俗一直延续至今,成为清明节的文化象征。

端午节:古老的民间习俗与传说

端午节作为中国传统节日之一,起源有着悠久的历史和丰富的民间传说。最广为人知的说法是端午节源于纪念屈原的故事。屈原是战国时期楚国的伟大诗人,他忠诚于国家,最终因屡次遭遇政治迫害而投汨罗江自尽。民众为了纪念他,投粽子入江,防止鱼虾吞噬他的尸体,这便形成了端午节吃粽子、赛龙舟的传统。

《楚辞》中的屈原形象深刻,端午节的许多习俗与屈原的事迹密切相关。但同时,端午节也是一种防疫、祈安的节日。古人认为端午节是夏季的开始,是邪气最盛的时候,因此要通过挂艾草、戴香包等方式驱邪避祟。这些习俗至今在一些地区仍然流行,体现了古人对自然力量的敬畏与智慧。

节日习俗的创新与延续

随着社会的变迁,传统节日的形式和内容也在不断发展和创新。现代的春节已不再仅仅是一个家庭团聚的节日,它也融入了更多的商业和社交元素。从大城市到农村,春节的庆祝活动越来越多样化。现代社会中,春节的“年味”不仅体现在传统的团圆饭、放鞭炮、拜年等活动上,还包含了更多与时代息息相关的元素,如春节旅游、春节购物等。虽然形式发生了变化,但春节的核心意义——团圆与祝福,依然得到了传承。

此外,随着信息技术的发展,春节期间通过网络进行的拜年、红包传递等现代习俗逐渐成为一种新潮流。许多年轻人通过微信、QQ等社交平台发送祝福,甚至通过虚拟现实技术体验传统文化,这不仅是传统节日的创新,更是节日文化在现代社会中自我延续和发展的表现。

中国最早的节日不仅是农耕与天文的产物,它们与人们的生活密切相关,体现了中国人民对自然、对祖先的崇敬与感恩。这些节日的传统习俗和文化内涵在不断传承与创新中,持续塑造着中国社会的文化面貌。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气